Pop-Poet und Sprachspieler

Der bedeutende Dichter Ernst Jandl wäre am 1. August 100 Jahre alt geworden.

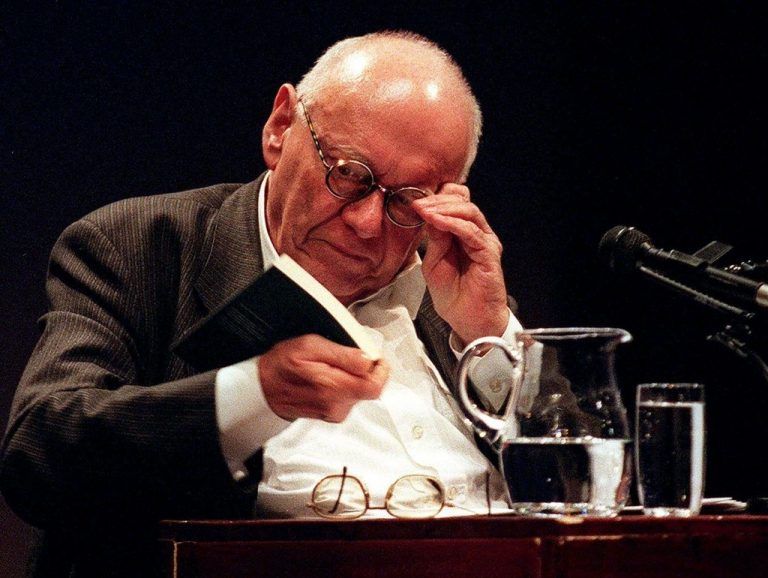

Wien Ernst Jandl war ein Pop-Poet zu einer Zeit, als es diesen Begriff noch gar nicht gab. Seit seiner ersten Veröffentlichung 1952 in der Zeitschrift “Neue Wege” nahm die Karriere des gebürtigen Wieners einen steilen Aufstieg – nicht zuletzt dank seiner markanten Stimme, die er als Instrument in zahlreichen Leseperformances einsetzte. Schon zu Lebzeiten Legende, starb der Dichter vor 25 Jahren. Am 1. August jährt sich sein Geburtstag zum 100. Mal.

Mit seinen lautmalerischen und wortspielerischen Dichtungen brach Ernst Jandl oft mit grotesken Mitteln die Sprachkonventionen auf, um verborgene Bedeutungsschichten freizulegen. Ungeachtet der Würdigung durch die offiziellen Institutionen gelang es Jandl dabei stets, auch ein breites, ein junges Publikum anzusprechen.

Sein erster, noch konventionellerer Gedichtband “Andere Augen” erschien 1956. In Folge gewannen die Sprachexperimente der “Wiener Gruppe” und die angelsächsische Literatur Einfluss auf den jungen Poeten, der sich zu einem Hauptvertreter der “Konkreten Poesie” entwickelte. Zu seinen bekanntesten Gedichtbänden zählen “Laut und Luise” (1966), “die bearbeitung der mütze” (1978) oder “selbstporträt des schachspielers als trinkende uhr” (1983). Er selbst hat vier verschiedene Grundarten seiner Gedichte definiert: “Das Gedicht in nahezu Alltagssprache; das Stimme verlangende Sprechgedicht; das laute wortlose Lautgedicht; das stille visuelle Gedicht”. Erfolge als Dramatiker bescherte ihm seine zur Gänze im Konjunktiv verfasste Sprechoper “Aus der Fremde”. Musikalisch hatte es Jandl allerdings vornehmlich der Jazz angetan, was ihn zu legendären Auftritten mit dem Vienna Art Orchestra oder der NDR Bigband trieb.

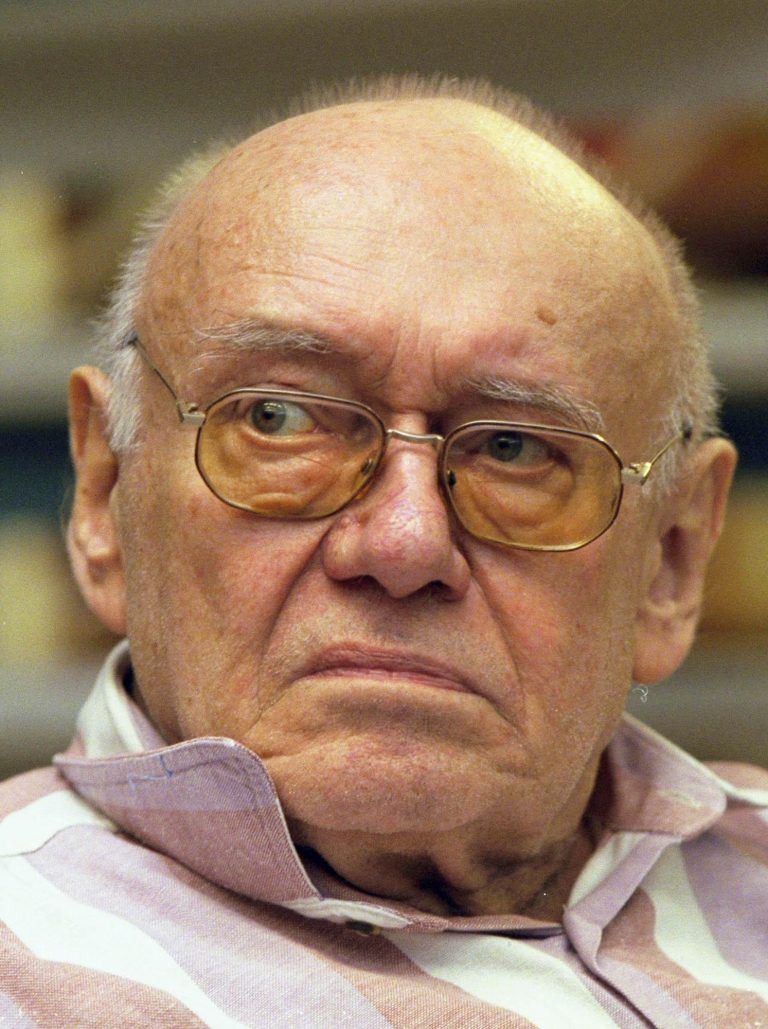

Geboren wurde Jandl am 1. August 1925 in einen eher unpolitischen Wiener Haushalt, in dem der Vater Bankangestellter, die Mutter Hausfrau war. Die Mutter starb früh, was die Schreibwut des Sohnes anheizte. Zudem schwebte über dem zu Beginn des Krieges 14-Jährigen lange der Kriegseinsatz als Damoklesschwert, und tatsächlich geriet Jandl später in Kriegsgefangenschaft, aus der er 1946 heimkehrte. Nach seinem Germanistik- und Anglistikstudium war der kommende Poet in Wien dann ab 1949 als Gymnasiallehrer tätig – eine Tätigkeit, die er trotz großen Erfolges im Literaturbetrieb bis 1979 hindurch ausübte. Nicht zuletzt sicherte die Anstellung ein fixes Einkommen.

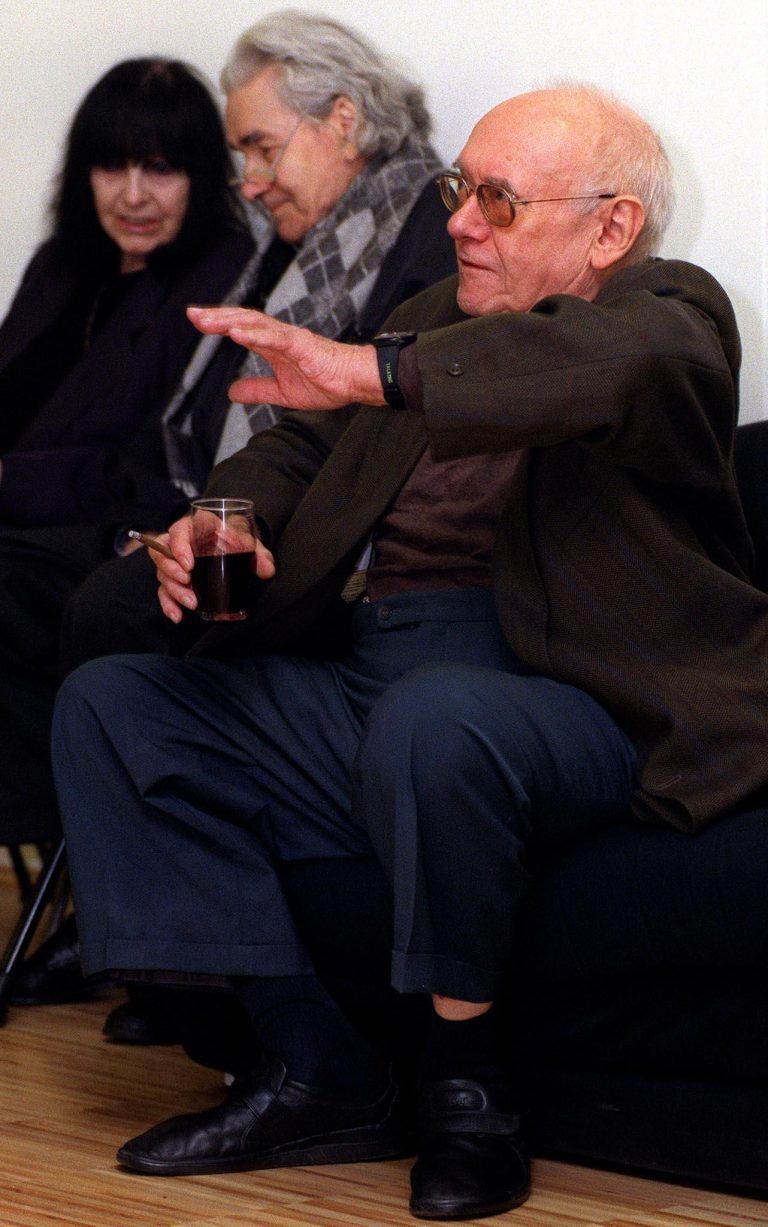

Stabil zeigte er sich letztlich auch im Privatleben. Nach dem Ende seiner Ehe mit einer Lehrerin begann er eine Lebensgemeinschaft mit seiner Dichterkollegin Friederike Mayröcker – eine spannungsreiche Liaison, die jahrzehntelang bis zu Jandls Tod im Jahr 2000 halten sollte. Sie redigierten gegenseitig ihre Gedichte, versuchten sich anfangs an Gemeinschaftsarbeiten und an einer gemeinsamen Wohnung. Bald erkannten die beiden jedoch, dass für die beiden grundverschiedenen Menschen eine größere Distanz vonnöten war, um die Kreativität zu erhalten. Während sie teils in Schreibwut produzierte, litt er an Schreibblockade, sie arbeitete im Urlaub nicht, er vornehmlich dort. Eines der markantesten Fotos der beiden zeigt sie im Rohrmooser Domizil auf einer Gartenbank. Beide sitzen so weit voneinander entfernt auf der Bank wie möglich und lächeln doch heiter in die Kamera. Offizielle Ehren empfing Jandl noch zu Lebzeiten, unter anderem mit dem Großen Österreichischen Staatspreis, dem Georg-Büchner-Preis oder dem Deutschen Kleinkunstpreis. Heute liegt der Dichter auf dem Wiener Zentralfriedhof – die Stadt hat ihm dort nach seinem Tod am 9. Juni 2000 ein Ehrengrab gewidmet.