Die Geschichte der Kammgarnspinnerei

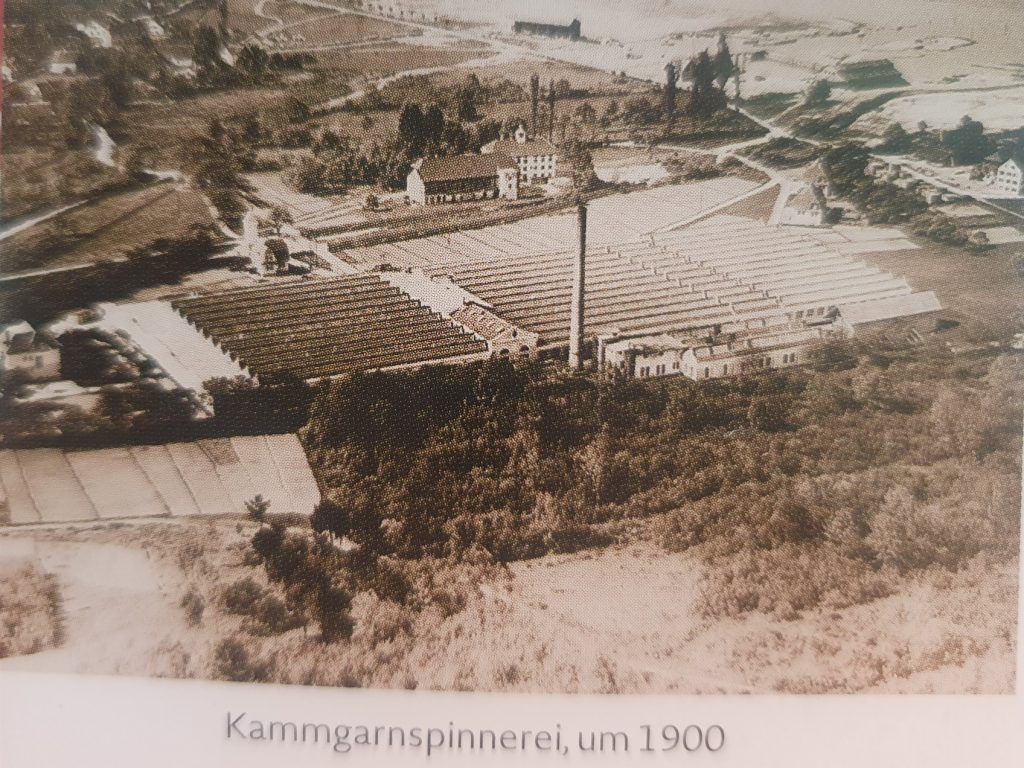

In Hard entstand mit der Kammgarnspinnerei einst ein Monument der industriellen Revolution.

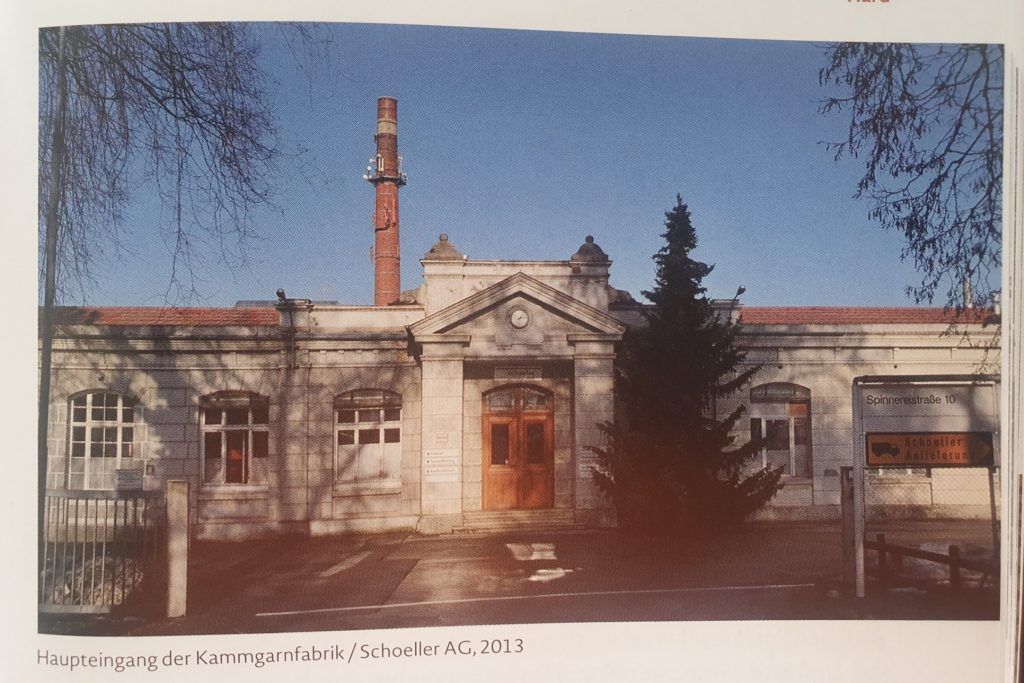

Hard 1896 begann in Hard die Geschichte einer Fabrik, die nicht nur Gewebe produzierte, sondern auch ein soziales Gefüge schuf, das bis heute weiterlebt. Geplant von Carl Arnold Séquin-Bronner und Josef Schöch präsentierte sich der Gebäudekomplex der Kammgarnspinnerei mit neoklassizistischer Fassade und den imposanten Produktionshallen. Die Schaufassade mit ihren 36 Fensterachsen und der erhabenen Portalzone verkündete den Stolz der Industrialisierung, während der hohe Rundschlot wie ein Wächter über der Geschichte der Fabrik thronte.

Expansion und Herausforderungen

Rasch expandierte die Kammgarnspinnerei, und schon zu Beginn des Ersten Weltkrieges waren Hunderte Arbeiterinnen und Arbeiter in ihren Hallen tätig. Doch auch die Wirren des Krieges und der Weltwirtschaftskrise konnten den Pioniergeist nicht brechen. Unter dem neuen Namen Vorarlberger Kammgarnspinnerei GmbH blieb die Fabrik bestehen und trotzte den Herausforderungen der Zeit. Im Zweiten Weltkrieg musste die Produktion zwar erneut zurückgefahren werden, doch mit Unterstützung des Schweizer Mutterkonzerns erstrahlte die Kammgarnspinnerei nach dem Krieg in neuem Glanz.

Wandel und Anpassung

Doch die Zeiten änderten sich und Rationalisierungsmaßnahmen zwangen zur Fusion mit der Bregenzer Niederlassung. Der Produktionsstandort Bregenz wurde 2003 geschlossen, doch ein Teil der Spinnerei in Hard blieb bestehen, nun mit Fokus auf umweltgerechtere Produktion. Unvorstellbar wäre heute die Farbwolke im See unterhalb des Färberbaches, die in den 1960er-Jahren allen Hardern ein Begriff war.

Wohnen und Leben in der Spinnerei

Für leitende Arbeiter und Angestellte wurden die sogenannten Prokuristen-Häuser in der Achgasse und die Meisterhäuser in der Spinnereistraße gebaut, letztere besonders charmante Beispiele der Heimatstil-Architektur. Für den Spinnerei-Direktor wurde 1905 nach Plänen des Schweizer Architekten K. Werner eine große Villa im Heimatstil mit Kreuzgiebel, Fachwerk und Jugendstil-Elementen errichtet. Weitere Direktorenvillen entstanden in der Sägewerkstraße sowie in der Erikastraße.

Soziale Leistungen und Gemeinschaft

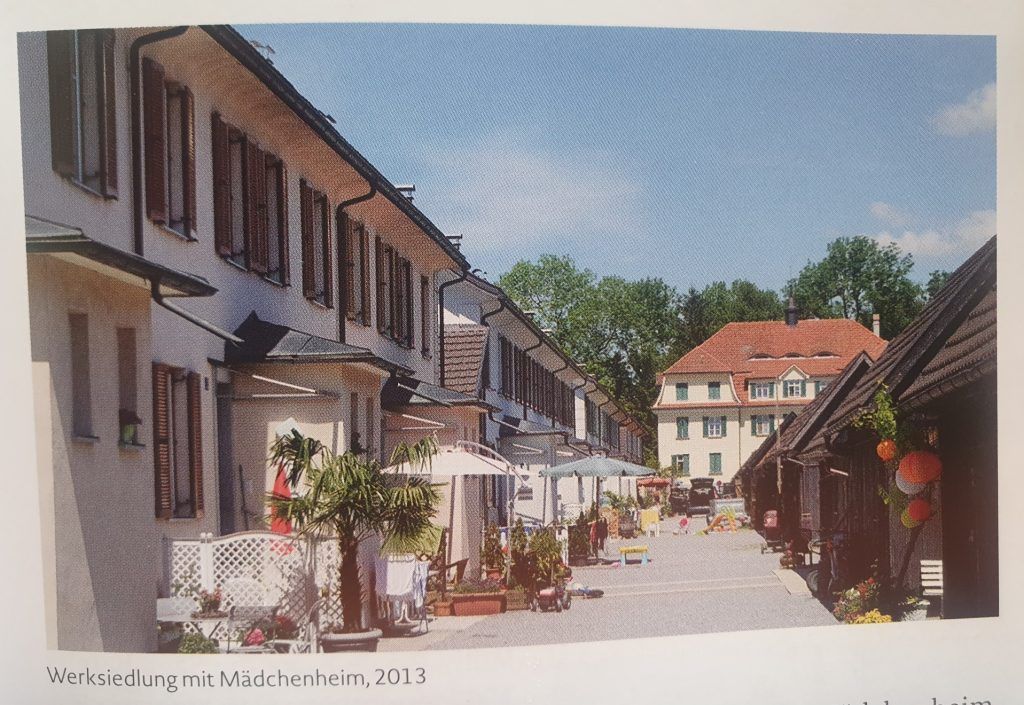

Trotz vieler Arbeitsstunden gab es Sozialleistungen, Gewinnbeteiligungssysteme und katholische Feiertage wurden eingehalten. Die Werksiedlung, „Kolonie“, errichtet von 1905 bis 1912, ist bis heute ein Zeugnis dieser Zeit. Mindestens zwei Familienmitglieder mussten im Betrieb arbeiten, wollten sie dort eine Wohnung erhalten, die ursprünglich nicht einmal über fließendes Wasser verfügten.

Selbstversorgung wurde großgeschrieben, als WC diente das standardmäßige Plumpsklo. Gewaschen wurde am Waschtag und die Wäsche in dem noch offenen Lochbach ausgeschwenkt. In der Kolonie gab es kein „Gsprang“, man war nicht ständig bei den anderen zu Besuch. Dafür war die Arbeit in der „Bude“ zu anstrengend. Aber die Bewohner unterstützten sich gegenseitig, vor allem in Krankheitsfällen mit der allheilenden Hühnersuppe oder bei anfallenden Arbeiten rund ums Haus.

Eine starke Gemeinschaft formt sich

Kaplan Emil Bonetti, als ehemaliger Bewohner, bestätigte in einem Interview: „Zwischen den Bewohnern war eine tolle Kameradschaft. Am Abend nahm oft jemand eine Ziehharmonika zur Hand, dann wurde gemeinsam gesungen. Sicher, wir sind arm aufgewachsen, aber Räuber sind wir keine geworden.“ MEC