Feldkirchs historische Zeitreise: Einblick in die Entstehung des Verbindungskanals

Zum 100. Jubiläum des Verbindungskanals haben die Stadtwerke Feldkirch und die F.M. Hämmerle eine Ausstellung organisiert.

Feldkirch Wer demnächst durch die Feldkircher Innenstadt spaziert, kann sich auf einen Einblick in die Historie der Montfortstadt freuen. Vom Kraftwerk am Mühletorplatz, entlang der Ill bis hin zur neuen Vereinigungsbrücke hinter der Kapfschlucht wurden zehn Tafeln installiert.

Zu sehen gibt es historische Fotos, alte Landkarten und interessante Informationen über die Entstehung des Verbindungskanals. Die Installation wurde pünktlich noch vor dem Tag der Kleinwasserkraft fertiggestellt.

Ein Stück Geschichte

Vor 100 Jahren wurde in Feldkirch eine der größten baulichen Herausforderungen in Angriff genommen: der Verbindungskanal zwischen dem Wasserkraftwerk am Mühletorplatz und dem Kraftwerk der Hämmerle Spinnerei in Gisingen. „Das Bauwerk wurde im Frühjahr 1924 auf engstem Raum und mit zum Teil waghalsigen Konstruktionen umgesetzt“, erklärt Hans-Jörg Mathis, Leiter des Bereichs Stromnetz bei den Stadtwerken Feldkirch.

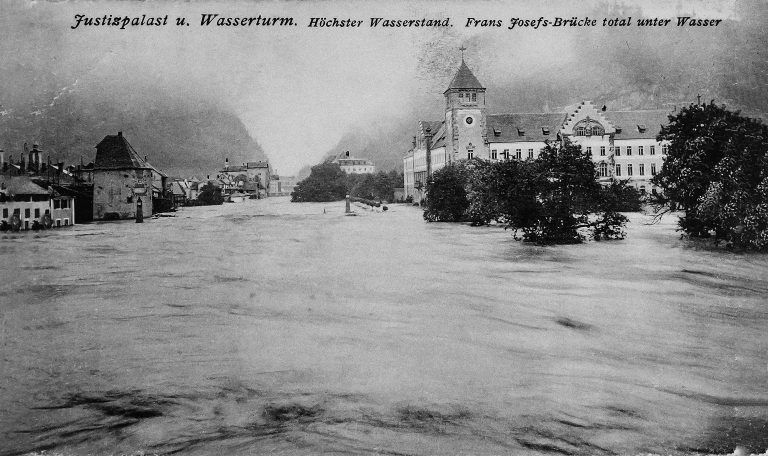

Anlass für den Bau war das katastrophale Hochwasser am 15. und 16. Juni 1910, das die Feldkircher Innenstadt meterhoch unter Wasser setzte. „Besonders die enge Kapfschlucht und die Wehranlage zur Wasserentnahme für das Kraftwerk der Spinnerei in Gisingen verschärften die Situation erheblich“, fährt Mathis fort.

Geröll und Leistungseinbußen

Damit sich so ein Ereignis nicht wiederholt, wurde ein Stollen durch den Ardetzenberg gegraben, um das Wasser an der Kapfschlucht vorbeizuleiten. Dieser Stollen mündete in den Oberwasserkanal des Kraftwerks der Spinnerei Hämmerle. Danach begann schrittweise die Erweiterung der Kapfschlucht.

Es stellte sich jedoch bald heraus, dass diese Maßnahme weder für das Kraftwerk der Spinnerei noch für das der Stadtwerke eine ideale Lösung war. Das Hochwasser von 1910 hatte eine erhebliche Menge an Geröll im Oberlauf der Ill in Bewegung gesetzt.

In den folgenden Jahren führte das zu Ablagerungen in der Ill-Stadtstrecke. „Das verursachte erhebliche Leistungseinbußen im Elektrizitätswerk am Mühletorplatz, da die Fallhöhe um etwa zwei Meter reduziert wurde“, gibt Mathis zu verstehen. Auch der Ardetzenbergstollen war durch das eingeschwemmte Geröll beeinträchtigt.

Eine kühne Idee

Die Idee eines Verbindungskanals, um die Probleme beider Kraftwerke zu lösen, stieß zunächst auf Widerstand. Besonders die engen Platzverhältnisse im Bereich des Wasserturms waren für viele besorgniserregend.

„Durch die kühne Idee, den Turm mit einer aufwendigen Konstruktion aus Stahlträgern mit Betonummantelung vollständig zu unterfangen, konnte ein bereits angedachter Abbruch des historisch wertvollen Gebäudes vermieden werden“, freut sich Hans-Jörg Mathis über den damaligen Innovationsgeist. Heute wissen nur noch wenige, dass dieser über 500 Jahre alte Turm auf stählernen Füßen steht.

Aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen wird an dieser Stelle kein Inhalt von Sonstige angezeigt.

Rasante Bauzeit

Bereits am 15. Mai 1924 konnte der neue Verbindungskanal eingeweiht und am 20. Mai in Betrieb genommen werden. Die Bauzeit betrug lediglich fünf Monate. „Eine Prämie von 1000 Goldkronen für jeden eingesparten Tag motivierte die Baufirmen zu Höchstleistungen“, schmunzelt Mathis. Zahlreiche Arbeiter gingen damals mit Pickel, Schaufel und Karrette und auch mit dem Presslufthammer ans Werk.

Aufweitung der Kapfschlucht

Ein Jahrhundert später erfüllt der Kanal immer noch seinen Zweck und die Kapfschlucht wird erneut erweitert. Die Hochwasserereignisse der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die bisherigen Schutzmaßnahmen nicht mehr ausreichen. Ein 100-jährliches Hochwasser wird nun mit 820 m³/s bemessen. „Die erneute Aufweitung der Kapfschlucht ist für die Begrenzung des Wasserspiegels in der Ill-Stadtstrecke essenziell“, kommentiert Mathis die dort laufenden Bauarbeiten. Die Schlucht stellt auch heute noch das Nadelöhr für die Ill dar.