Feldkircher Kraftwerk als Paradebeispiel für das ganze Land

Der Bedarf an Energie steigt in Österreich stetig. Dennoch gibt es laut dem Verein Kleinwasserkraft Österreich eine erneuerbare Energiequelle, die nicht vollständig ausgeschöpft wird.

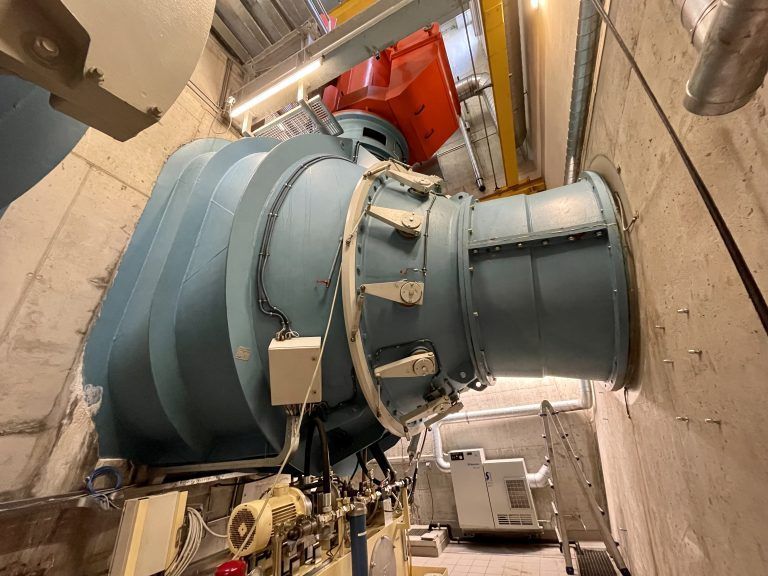

Feldkirch Das Kraftwerk Hochwuhr in der Felsenau-Schlucht ist ein Beispiel dafür, wie bestehende Querbauwerke in der Flusslandschaft genutzt werden können, um Energie zu erzeugen. „Querbauwerke sind Einbauten in Fluss- und Bachverläufen, die zumeist einen Absturz des Wassers verursachen“, erklärt Hans-Jörg Mathis, Leiter des Bereiches Stromnetz bei den Stadtwerken Feldkirch.

Nötig sind diese Bauwerke hauptsächlich zur Regulierung von Hochwasser. „Über 90 Prozent der Querbauwerke entstammen Maßnahmen zum Hochwasserschutz. Sie dienen beispielsweise dazu, die gewaltigen Kräfte eines Hochwassers auf eine definierte Stelle zu konzentrieren, wo man sie beherrschen kann“, lässt Mathis wissen. Dadurch sollen weitläufige Uferzonen vor dem massiven Angriff des abschießenden Wassers verschont bleiben. In Österreich gibt es etwa 70.000 solcher Bauwerke und laut dem Verein Kleinwasserkraft Österreich sollten diese für die Erzeugung von Energie genutzt werden.

Für Fische unüberwindbar

Hans-Jörg Mathis ist der Landessprecher des Vereins und teilt diese Ansicht. „Eine aktuelle Studie belegt, dass etwa 1200 dieser Querbauwerke für die energetische Nutzung geeignet wären“, erzählt er. Das bedeutet, dass aus diesen Bauwerken zusätzlich Energie gewonnen werden könnte. Er sieht darin auch einen ökologischen Vorteil, denn herkömmliche Querbauwerke können für Fische und Kleinlebewesen teilweise unüberwindliche Hindernisse darstellen „Jeder Standort muss natürlich auf seine Eignung geprüft werden. Im Zuge eines Kraftwerksbaus werden dann jedenfalls ökologische Notwendigkeiten berücksichtigt“, erklärt er.

Ein gelungenes Beispiel für die Errichtung einer Kraftwerksanlage an einem bestehenden Querbauwerk ist das Kraftwerk Hochwuhr in der Feldkircher Felsenau-Schlucht. Wie der Name schon sagt, bestand an dieser Stelle seit Jahrhunderten ein hohes Wuhr, also ein Sohlabsturz von etwa sechs Metern Höhe. Bis zum Bau des Kraftwerks hatten Fische an dieser Stelle keine Möglichkeit, in die Obere Ill zu gelangen.

Mit dem Kraftwerk wurde eine Fischwanderhilfe errichtet und eine Mindestwasserführung in der Stadtstrecke der Ill festgelegt. Inzwischen wird die Funktion der Wanderhilfe seit fast 14 Jahren durch Videomonitoring dokumentiert. Jedes Jahr werden so mehrere Tausend Fischbewegungen festgestellt.

„Auch der Hochwasserschutz wurde verbessert, was sich nur zwei Jahre nach Fertigstellung des Kraftwerks beim Hochwasserereignis von 2005 als eine entscheidende Maßnahme zur Abwehr eines größeren Schadens bestätigte“, erläutert Mathis. Das Beispiel des Feldkircher Wasserkraftwerks Hochwuhr soll bestätigen, dass es durchaus möglich ist, bestehende Querbauwerke für die Erzeugung elektrischer Energie zu adaptieren und einen Mehrwert für die Ökologie zu schaffen.

Erneuerbare Energie forcieren

Der Verein Kleinwasserkraft Österreich unterstützt die Initiativen zur Nutzung dieser Energiequelle. „Durch Kriegs- und Energiekrisenzeiten gibt es nun Gesetze auf EU-Ebene, die den Ausbau der erneuerbaren Energie forcieren sollen“, erklärt Paul Ablinger, Geschäftsführer des Vereins. „Leider ist Österreich hier in der Umsetzung noch säumig“, fährt er fort. Laut dem Verein seien die Energieziele mit Wind und Photovoltaik allein nicht erreichbar. Dieser Ansicht ist auch Hans-Jörg Mathis. „Wir brauchen zusätzliche Wasserkraft, um auch an Winterabenden ausreichend elektrische Energie zur Verfügung zu haben, denn eines wird oft vergessen: Elektrische Energie muss genau in dem Moment zur Verfügung gestellt werden, in dem sie verbraucht wird“, sagt er abschließend.