Das erschütternde Schicksal von Anna Noggler

Die tragische Geschichte von Anna Noggler, einem NS-Euthanasieopfer, wurde durch ihre Großnichte Petra Strele ans Licht gebracht.

Mäder Anna Noggler – ein Name, der in der eigenen Familie fast vergessen wurde. Jahrzehntelang war nicht bekannt, was mit ihr geschah. Ihre Großnichte Petra Strele stieß zufällig auf ihre Geschichte und begann, Nachforschungen anzustellen. „Noch vor etwas mehr als zwei Jahren wusste ich gar nichts über meine Großtante väterlicherseits.“ Doch Strele konnte und wollte diese Ungerechtigkeit nicht hinnehmen. Sie begann, in Archiven und alten Dokumenten zu suchen und stieß auf ein tragisches Schicksal, das viele Menschen mit ihr teilten: Anna war eines der Opfer der nationalsozialistischen Euthanasieprogramme.

Eine schwere Kindheit und das frühe Ausgestoßensein

Anna Imelda Noggler wurde am 22. Juni 1913 in Mäder als jüngstes Kind von Berta und Alois Noggler geboren. Ihr Leben war von Anfang an von Verlust und Not geprägt. Der Vater fiel 1914 im Ersten Weltkrieg, als Anna gerade ein Jahr alt war. „Wir, die nie einen Krieg direkt miterlebt haben, können uns kaum vorstellen, wie unsagbar schwer es für meine Urgroßmutter gewesen sein muss, sich als Kriegswitwe mit drei kleinen Kindern über Wasser zu halten“, beschreibt Strele.

Besonders schlimm war jedoch Annas Gesundheitszustand. Gemeinsam mit ihrem Bruder Eugen erkrankte sie an einer schweren Mittelohrentzündung, die zu bleibenden Hörschäden führte. Während ihr Bruder sich sprachlich dennoch gut entwickeln konnte, blieb Anna stark beeinträchtigt. „Sie war ihr ganzes Leben sehr eingeschränkt in ihrer Kommunikation und konnte sich nur schwer verständigen.“

Trotz dieser Hürden besuchte sie für ein Jahr die Schule in Mäder und erlernte grundlegende Fähigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen. Doch die gesellschaftliche Wahrnehmung von Menschen mit Behinderungen war zu jener Zeit eine andere als heute. Strele beschreibt es so: „Das Gedankengut vieler Menschen war vor hundert Jahren von einer anderen Ideologie geprägt. Menschen, die nicht der Norm entsprachen, wurden ausgelacht, gemieden oder gar zu Hause weggeschlossen.“

Wehrlos gegen das NS-System

Anfang 1939 verschlechterte sich Annas Gesundheitszustand weiter. Ob es sich um Spätfolgen ihrer Erkrankung oder eine andere physische Beeinträchtigung handelte, lässt sich nicht genau feststellen. Doch die Einschätzung der Ärzte war eindeutig – und folgenschwer. Am 18. September 1939 wurde sie untersucht und als „geisteskrank“ diagnostiziert. Noch am selben Tag wurde die damals 26-Jährige in die Vorarlberger Landes-Irrenanstalt Valduna eingeliefert.

Was damals geschah, sei für Petra Strele kaum zu ertragen: „Sie war sich sehr bewusst, dass man nur hierherkommt, wenn man, nach ihren eigenen Worten, ‘krank’ ist – und ‘sie sei nicht krank’.“

Die endgültige Verurteilung

Am 11. April 1940 wurde Anna durch das Amtsgericht Feldkirch offiziell entmündigt. Die Begründung: Sie leide an Schwachsinn, der sie zur Besorgung ihrer eigenen Angelegenheiten unfähig mache. Sie sei daher voll zu entmündigen. „Nach all meinen Recherchen zu diesem Thema kann ich jetzt mit Sicherheit sagen, dass dieses Urteil einem Todesurteil gleichgekommen ist“, gibt Petra Strele zu verstehen.

Im Februar 1941 wurde Anna mit über 100 weiteren Patienten nach Schloss Hartheim in Oberösterreich deportiert. Dort wurde sie noch am selben Tag ermordet. „Um noch mehr Geld aus diesem abscheulichen Verbrechen zu ergaunern, wurde der Todestag auf den 22. Februar 1941 datiert, womit die Angehörigen für den 12-tägigen ‚Aufenthalt‘ noch zusätzliche Kosten zu tragen hatten.“

Ein Denkmal gegen das Vergessen

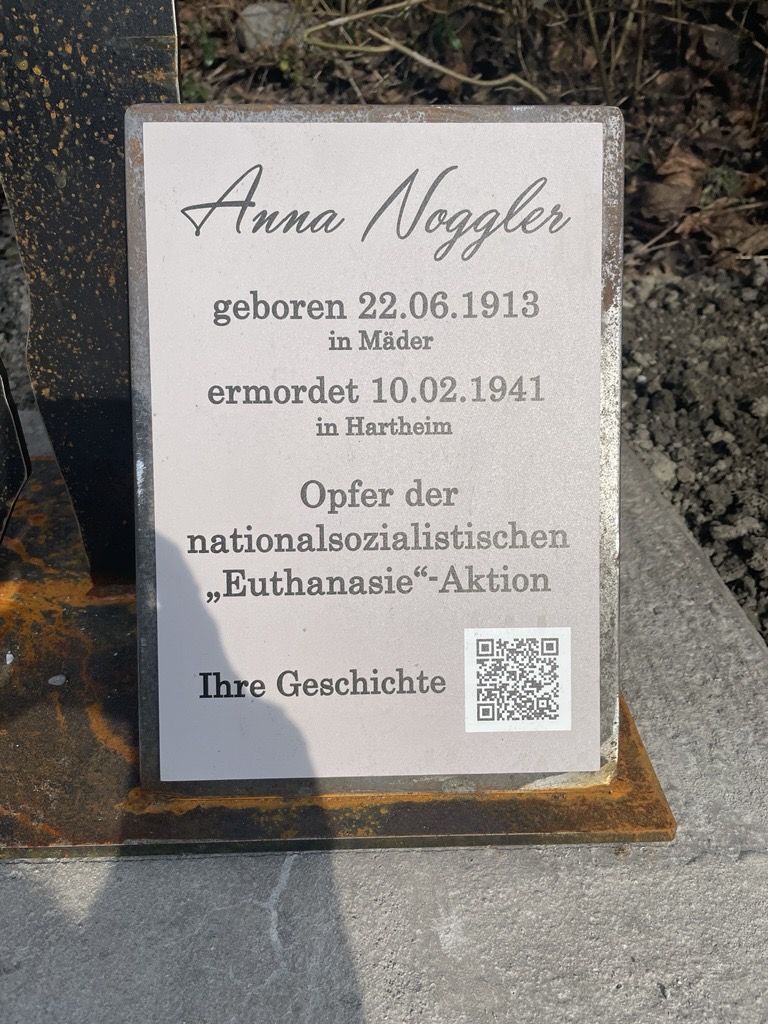

84 Jahre nach Annas gewaltsamem Tod, am 10. Februar, wurde ihr in Mäder ein Denkmal errichtet – eine Silhouette von ihr, die an ihrem früheren Wohnort in der Egelseestraße steht.

„Jetzt hat Anna endlich ihren Platz zurück“, sagt Petra Strele bewegt. Im Jahr 2022 stand Strele in dem Raum in Schloss Hartheim, in dem ihre Großtante ermordet wurde. „Ich gab ihr das Versprechen, dass sie in Zukunft nicht mehr totgeschwiegen oder vergessen wird.“

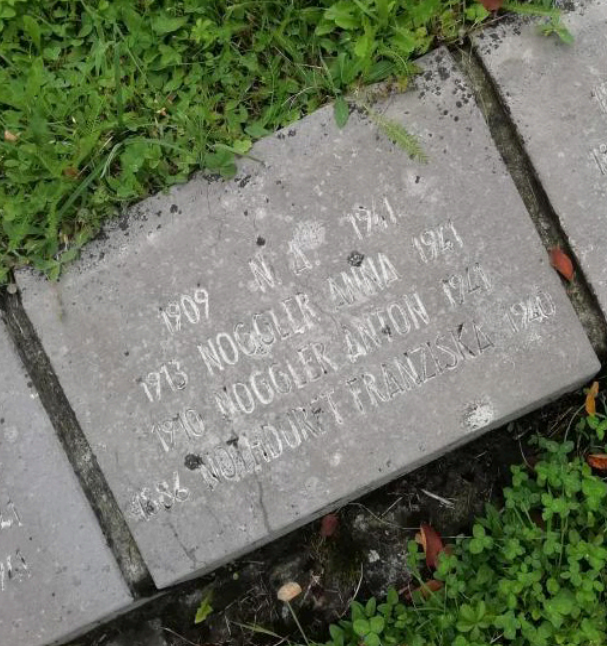

Heute erinnert nicht nur ein Gedenkstein auf dem Friedhof in Konstanz an Anna Noggler, sondern auch das neue Denkmal in Mäder. Für Strele ist es ein wichtiger Schritt: „Hier soll einem Menschen seine Identität und Würde und der Platz in der Gesellschaft wieder zurückgegeben werden, so wie er ihm zugestanden hätte und auch jedem heute als selbstverständlich zustehen sollte.“

Bürgermeister Daniel Schuster: “Das darf nicht verdrängt werden”

Auch Bürgermeister Daniel Schuster betonte bei der Einweihung des Denkmals die Bedeutung des Erinnerns: „Wir stehen dahinter, dass man einen Platz mehr findet, um das auch für die nächsten Generationen sichtbar zu machen. Dass das einfach nicht verdrängt wird.“ Es sei wichtig, sich bewusst Zeit zu nehmen, um solchen Opfern eine Stimme zu geben und eine Verharmlosung der Vergangenheit zu verhindern. „Für mich ist das ein klares Zeichen, dass wir hinter dieser Erinnerungskultur stehen und so etwas nie wieder passieren darf“, so Schuster abschließend.