Eng mit dem Verstreichen der Zeit verbunden

Arbeiten von Ivan De Menis sind derzeit bei Baumschlager Eberle Architekten zu sehen.

LUSTENAU Der italienische Künstler Ivan De Menis ist hierzulande kein Unbekannter mehr, hat er doch auf der Kunstmesse art bodensee und in der Galerie Maximilian Hutz (2019), die seine Kunst auch in Österreich, in Liechtenstein und in der Schweiz vertritt, ausgestellt.

Das Licht der Serenissima hat De Menis, nicht nur seit er an der Accademia di Belli Arti in Venedig studierte, sondern von Kindesbeinen an (1973 in Treviso geboren) begleitet und nie mehr losgelassen.

„Verdichtungen als Credo“

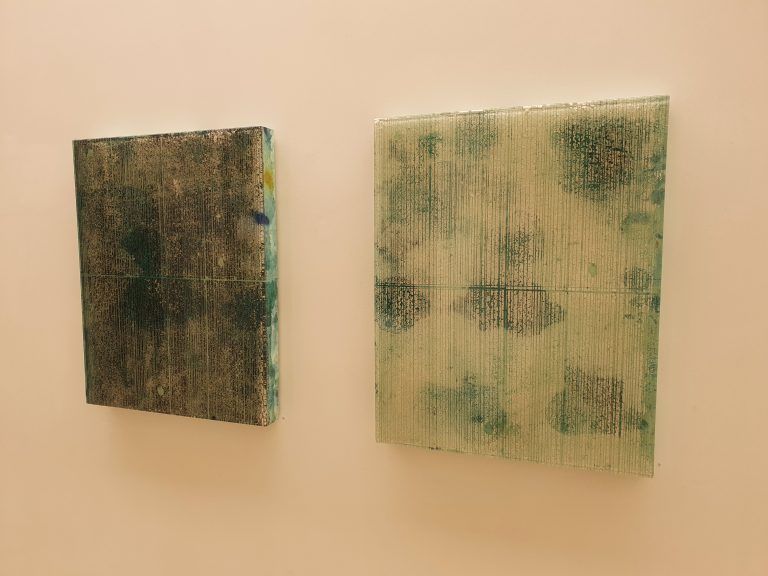

Spiegelungen, intensive Farb- und Leuchtkraft, Kontrastierungen seidig-glatter Oberflächen aus Epoxidharz mit rauen, teils farbigen Styroporoberflächen, sind sein persönliches künstlerisches Alphabet. Verdichtungen sind sein Credo und „meine Werke sind eng mit dem Verstreichen der Zeit verbunden“, so Ivan De Menis.

Der Ausstellungstitel „L’Attesa“ gibt bereits darüber Auskunft: warten bzw. in Erwartung. Davon künden seine bei Baumschlager Eberle Architekten präsentierten Werkgruppen mit den Titeln „Compressione“ (Verdichtung), „Matrice“ (Matrix) und „Tessere“ (Würfel, man erinnere sich an den Tesserakt, das wertvollste Objekt innerhalb des Marvel-Universums, ein Würfel, der unendlich viel Energie enthält). „Tessera“ sind aber auch Mosaiksteine, ein klarer Verweis auf das Mosaik, mit dem De Menis als Veneter an der Akademie in Venedig ausgebildet wurde. De Menis‘ „Tessere“ sind vielschichtige Würfel, bis zu acht und mehr Schichten von hochpigmentiertem Epoxidharz werden auf einen Holzbildträger aufgebracht, das Ganze befindet sich in einer meist rechteckigen Schalung. Nachdem die Austrocknung erfolgt ist, wird das Objekt von seinen Fesseln befreit und die dem Betrachter zugewandte Oberfläche (nicht die Seitenflächen) auf Hochglanz poliert. Dadurch entwickeln die kleinformatigen Bildobjekte eine außergewöhnliche Strahlkraft, man glaubt, dass sie eine innere Licht- bzw. Energiequelle besitzen, der man sich kaum entziehen kann. Ganz anders das Verfahren bei den „Matrice“ und den „Compressione“. Auf das mit Ölfarbe bemalte und teils mit Furchen und Linien durchzogene Polystyrol (Styropor), die Matrix, wird eine mit Wasserfarbe bemalte Leinwand gelegt. Beide sind einfarbig. Öl und Wasser stoßen sich vorerst gegenseitig ab, verbinden sich dann. De Menis zieht die Gaze von dem Bildträger ab (eine ähnliche Technik, die bei der Ablösung von Wandmalereien verwendet wird) und es entsteht ein neuer Bildträger, der wiederum mit Epoxidharz beschichtet wird. „Er schließt seine Bilder in Käfige aus Plexiglas und Styropor ein und gießt Schicht um Schicht aus Kunstharz darüber, wodurch sie nach und nach an Volumen gewinnen; dann öffnet er die Gussformen und befreit das Bild im Prozess des Aushärtens“, so der slowenische Kunsthistoriker Jure Mikuž.

Einzigartigkeit

Die geronnene Zeit wird für die Ewigkeit fixiert, lässt einen Blick in die Tiefe der Zeit zu, und wir erfahren sozusagen eine gänzlich neue Codierung von Zeit.

De Menis‘ Werke dialogisieren stark mit dem Raum, sie ändern sich je nach Blickpunkt und Blickwinkel und es reicht nicht, sie nur frontal zu betrachten, man muss sie betrachten, während man sich bewegt. Erst dann erschließt sich ihre Einzigartigkeit.

Ivan De Menis L’ATTESA: Haus 2226 Baumschlager Eberle Architekten bis Feb. 2024; www.baumschlager-eberle.com