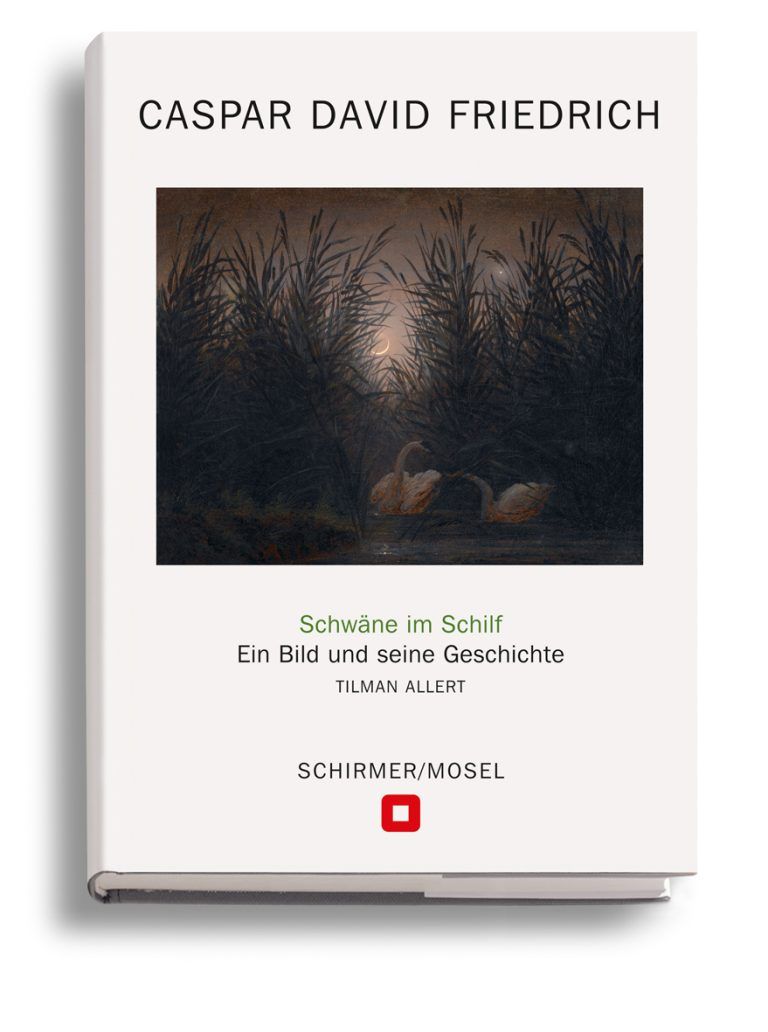

Schwäne im Schilf

Ein Bild als Spiegel einer Tragödie und Wendepunkt für einen Maler

München Pünktlich zu seinem Geburtstag, der sich am 5. September zum 250. Mal jährt, steht in der Buchreihe „Ein Bild und seine Geschichte“ das Gemälde „Schwäne im Schilf“ von Caspar David Friedrich im Mittelpunkt. Der Frankfurter Soziologe Tilman Allert widmet sich in diesem Band der Interpretation eines scheinbar unscheinbaren, kleinformatigen Werkes, das sich bei näherer Betrachtung als tiefgründig und bedeutungsvoll erweist. Der Autor verbindet das Bild mit einem schicksalhaften Erlebnis in Friedrichs Jugend und deutet es als symbolischen Wendepunkt im Leben des Malers. „Zwei Schwäne auf dem Teich im Schilf – Der Mond im ersten Viertel“ lautete der ursprüngliche Titel des Gemäldes, das erstmals 1820 in Dresden ausgestellt wurde. Die Szene mit den Schwänen inmitten eines stillen, nächtlichen Teiches mag oberflächlich als reine Naturdarstellung wahrgenommen werden. Allert zeigt jedoch, wie Friedrich das Bild als metaphorische Darstellung des Übergangs und der Vergänglichkeit angelegt hat. Das warme Rotviolett, das die Schwäne, das Schilfgras und den Himmel vereint, schafft eine Atmosphäre der Ruhe und Melancholie.

Das Werk, das heute im Romantik-Museum aufbewahrt wird, ist das Schlüsselbild einer Kindheitstragödie, die Friedrich tief geprägt hat. Als 13-Jähriger musste der Maler den Tod seines jüngeren Bruders miterleben, der im Winter beim Schlittschuhlaufen ertrank. Allert interpretiert das Bild auf neuartige Weise als künstlerische Verarbeitung dieses Verlustes und als Ausdruck der inneren Zerrissenheit, die Friedrichs späteres Werk prägen sollte. Neben den großformatigen Landschaftsbildern, für die Friedrich berühmt ist, nehmen diese kleinformatigen Arbeiten eine besondere Stellung in seinem Werk ein. Sie wirken wie intime Ausschnitte aus einer stillen Welt, die den Betrachter in einen vertrauten Dialog mit dem Maler treten lassen. Die Kritiken, die das Bild 1820 in Berlin hervorrief, reichten von Spott bis Bewunderung – ein Beleg dafür, dass Friedrichs Werk schon damals polarisierte und zum Nachdenken anregte.