Wie TikTok-Prediger Jugendliche ködern

Ein Sachbuch von Stefan Kaltenbrunner und Clemens Neuhold zur zur digitalen Radikalisierung.

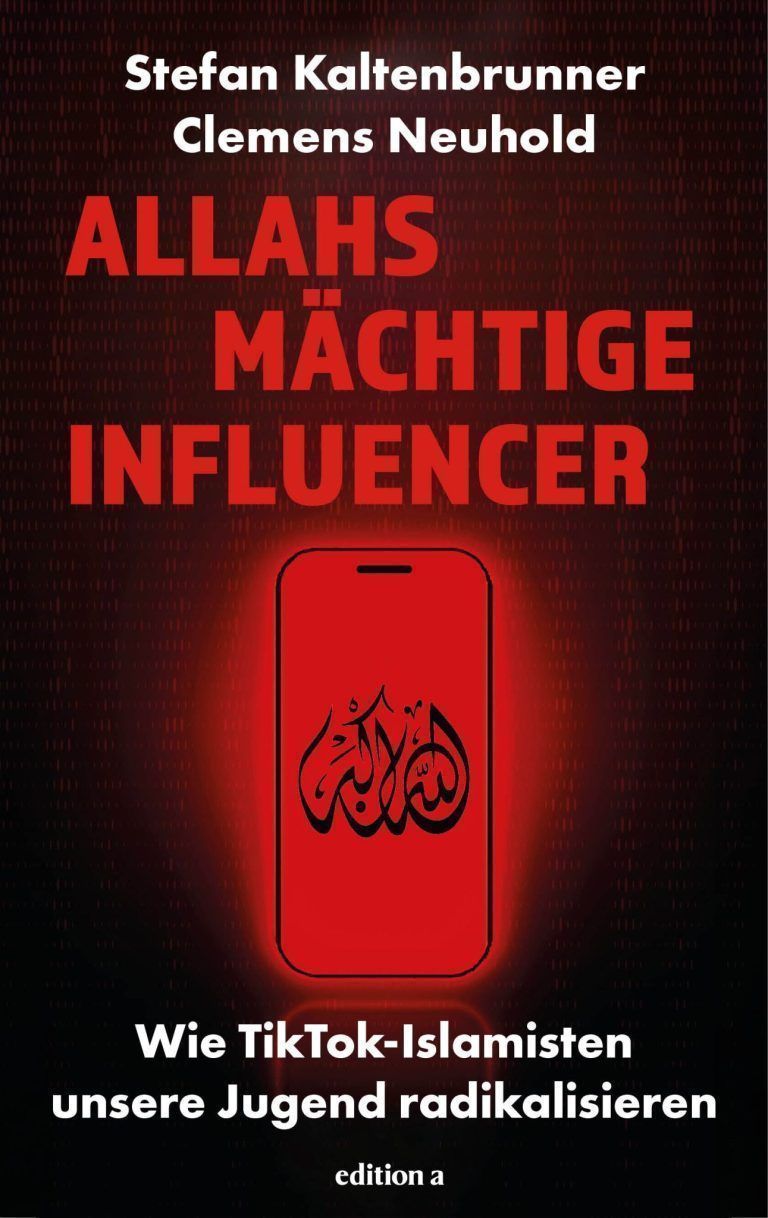

Schwarzach In ihrem Buch „Allahs mächtige Influencer – Wie TikTok-Islamisten unsere Jugend radikalisieren“ untersuchen Stefan Kaltenbrunner und Clemens Neuhold die Strategien islamistischer Netzwerker im digitalen Raum. Es ist ein Bericht aus der Gegenwart – nicht reißerisch, aber alarmierend. Kaltenbrunner, Journalist mit Arabistikstudium, und Neuhold, der sich seit 25 Jahren mit Migrationsfragen beschäftigt, stützen sich dabei auf Recherchen, die sie unter anderem zu TikTok-Profilen salafistischer Prediger und in Schulen geführt haben. Ihr Buch folgt einer klaren Gliederung, präsentiert aber weniger Thesen als Befunde – und stellt Fragen, die bisher kaum öffentlich diskutiert wurden.

Im ersten Kapitel („Die TikTok-Terroristen aus dem Kinderzimmer“) geht es um die Anfänge. Die Autoren zeigen, wie früh Jugendliche mit Propagandaformaten in Kontakt kommen, die weder laut noch spektakulär sind. Das Beispiel einer 14-jährigen Schülerin aus Graz steht exemplarisch für den Weg in eine ideologisch geschlossene Welt. Salafistische Inhalte erscheinen hier als popkulturell gerahmte Identitätsangebote, meist vermittelt über Lifestyle-Codes – mit religiöser Absicherung als Bonus.

Im Folgenden richten die Autoren den Blick auf die Lebenswirklichkeit junger Muslime in Europa. Sozial benachteiligte Milieus, so ihre These, liefern nicht die Radikalisierung, sondern das Vokabular für Unzufriedenheit und Orientierungssuche. Kapitel drei („Die unheimliche Welt der Online-Salafisten“) versammelt bekannte Namen: Abul Baraa, Pierre Vogel, Ahmad Armih. Die Porträts der Szeneakteure verzichten auf Psychologisierungen – sie lesen sich wie digitale Milieustudien. Wie hier neue Loyalitäten im Netz entstehen, hat politische Konsequenzen. Das vierte und zugleich schärfste Kapitel nimmt die Institutionen ins Visier. Es geht um Schulen, Moscheevereine, Medien und staatliche Kontrollinstanzen – und die Leere dazwischen. Die Autoren sprechen von einem systemischen Versagen, das weniger mit Ignoranz als mit Überforderung zu tun habe. Besonders auffällig sei das Fehlen pädagogischer Konzepte für das Digitale. Abschließend präsentieren Kaltenbrunner und Neuhold einen Katalog von Vorschlägen, den sie als „12-Punkte-Plan zur Bekämpfung des Online-Islamismus“ bezeichnen. Der Ton bleibt sachlich, manche Ideen sind aber bewusst provokant: etwa die Forderung nach einer „Anti-Islamismus-Charta“ für Asylverfahren. Ob diese Vorschläge realpolitisch umsetzbar sind, bleibt offen – ein Anstoß sind sie allemal.

Stilistisch verzichten die Autoren auf Dramatisierungen. Der Text bleibt quellen- und gesprächsnah, misstraut Formeln und spricht nicht von „Tätergenerationen“. Deutlich wird zwischen islamistischer Propaganda und der muslimischen Community unterschieden – ein Grund, warum das Buch auch als Plädoyer für Differenzierung gelesen werden kann. Das Buch referiert nicht über Extremismus, sondern schaut dorthin, wo sich Jugendliche zunehmend aufhalten: auf Plattformen, die weitgehend außerhalb des Blickfelds der öffentlichen Debatte liegen. Dass dies in einem so nüchternen Ton geschieht, macht den Befund umso eindringlicher.