Warum Anna Maria Fritz hingerichtet wurde

Sommerausstellung in der Abtei Wettingen-Mehrerau vom 14. Juni bis zum 9. August.

Bregenz Unter dem Titel „Hoi b’sundrig! Große Dinge – Kleine Dinge” präsentiert die Abtei Wettingen-Mehrerau vom 14. Juni bis zum 9. August 2025 im Rahmen ihrer Sommerausstellung in der Barockbibliothek 28 Exponate aus sieben Jahrhunderten. Die Gegenüberstellung von Objekten unterschiedlichster Herkunft – vom mittelalterlichen Pergament bis zur zeitgenössischen Fotografie – eröffnet ungewöhnliche Perspektiven auf den Wandel von Bedeutungszuschreibungen.

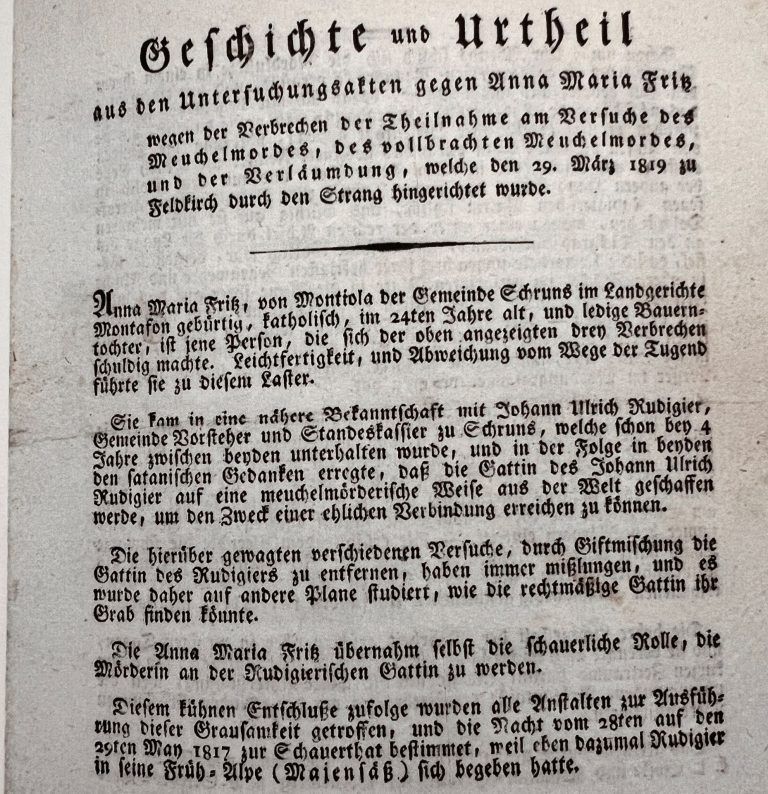

Eines der Exponate zeigt das originale Flugblatt, mit dem die Öffentlichkeit über die Hinrichtung von Anna Maria Fritz durch den Strang informiert wurde. Was geschehen war, zeichnet Tobias G. Natter in der Ausstellung nach.

Bereits seit vier Jahren führte der verheiratete Schruns Gemeindevorsteher und Montafoner Standeskassier Johann Ulrich Rudigier im Mai 1817 eine außereheliche Liebesbeziehung mit der 23-jährigen ledigen Bauerntochter Anna Maria Fritz. Eine Heirat war geplant, scheiterte jedoch an Rudigers Ehefrau. Die Ermordung seiner Frau sollte den Weg für das gemeinsame Liebesglück frei machen.

Das Flugblatt schildert die Umsetzung dieser Tat. Nachdem mehrere Anläufe, unter anderem mit Gift, gescheitert waren, übernahm Anna Maria Fritz selbst die „schauerliche Rolle, die Mörderin an der Gattin Rudigers zu werden“. In Männerverkleidung und mit einem Messer bewaffnet schlich sie in der Nacht zum Haus der Rivalin. Und erneut verschaffte sich Johann Ulrich Rudigier ein Alibi, indem er auf seine Alpe (Maisäß) ging. Die Mörderin drang in das Schlafzimmer des Hauses ein, stieg durch ein Fenster in die Schlafkammer der Ehefrau ein, die wach lag, und stach „wütend mit mehreren Dolchstichen“ auf sie ein. Trotz Gegenwehr starb Rudigiers Ehefrau in den Armen ihrer Tochter, die durch die Schreie herbeigeeilt war.

Anna Maria Fritz konnte entkommen, verlor dabei jedoch die Tatwaffe und wurde bald darauf in Untersuchungshaft genommen. Lange leugnete sie, gestand dann aber, „weil die Gewissensbisse sie innigst quälten, wie dieses fast immer bei Morden eintritt“. Am 14. August 1818 verhängte das Kriminalgericht Feldkirch die Todesstrafe. Eine Begnadigung wurde abgelehnt und am 29. März 1819 fand die Hinrichtung in Feldkirch statt.

Das überaus seltene Flugblatt erinnert daran, dass Hinrichtungen lange Zeit öffentlich stattfanden. In Vorarlberg war das bis 1864 so, als die Vollstreckung eines Todesurteils zum letzten Mal öffentlich vollzogen wurde. In Österreich wurde die Todesstrafe erst 1950 abgeschafft.

Flugblätter wie dieses belegen nicht nur die schauerliche Tat, sondern „funktionierten“ wie die Hinrichtungen selbst, die oft einen volksfestartigen Charakter annahmen, durchaus zwiespältig. Einerseits wirkten sie oft abschreckend und stützten die bestehende Ordnung. Zum anderen befriedigten sie aber auch die Neugier und die grausame Lust am Monströsen.