Die Verbindung von Kunst und Gesellschaft

Regisseur Martin Gruber spricht über sein neues Stück, gesellschaftliche Spaltung und die Kraft des Theaters im Hier und Jetzt.

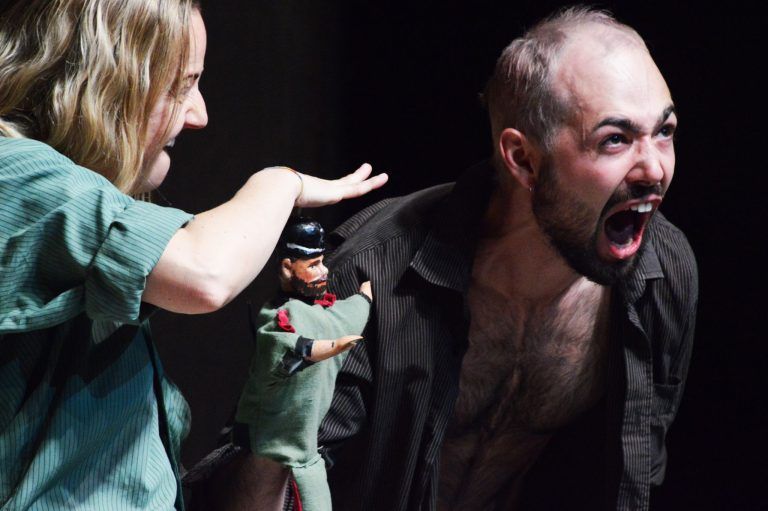

Bregenz Nach einer erfolgreichen Wien-Serie präsentiert nun der Dornbirner Regisseur Martin Gruber seine aktuelle Uraufführung „Ragazzi del Mondo. Nur eine Welt“ im Rahmen des Bregenzer Frühlings am 26. Juni. Gruber ist bekannt für seine emotional aufgeladenen, kraftvollen und politisch relevanten Stücke – das gilt auch für die Ragazzi.

Die neue Produktion trägt den Titel „Ragazzi del Mondo. Nur eine Welt“. Was steckt dahinter?

Abgesehen davon, dass mir das Italienische phonetisch gut gefällt, steht für mich fest: Es gibt nur eine Welt. Der Titel ist ernst gemeint, nicht ironisch – auch wenn er beinahe heiter klingt. Gerade in einer Zeit, die alles andere als hoffnungsvoll erscheint, wollte ich bewusst ein positives Zeichen setzen.

Wie ist das zu verstehen?

Wir leben alle auf derselben Welt. Oft glauben wir, unsere Interessen seien individuell und voneinander getrennt, doch letztlich sind wir eng miteinander verbunden – auch wirtschaftlich. Wenn irgendwo auf der Welt etwas nicht funktioniert, spüren wir das sehr schnell auch bei uns.

Ist eine persönliche Botschaft Teil des Stücks?

Ich will mich nicht vorne hinstellen und den Menschen die Welt erklären. Solches moralisches Theater liegt mir nicht – ich halte es für eine Form von Arroganz, anderen vorschreiben zu wollen, was richtig und was falsch ist. Stattdessen möchte ich ein kollektives Vernehmen ermöglichen. Etwa in Bezug auf eine weltweite narzisstische Störung. Es geht mir nicht um Politiker, sondern darum, diese Tendenzen der Selbsterhöhung in uns selbst zu erkennen. Wo spiegelt sich das große Ganze im Kleinen?

Was war der Ausgangspunkt für „Ragazzi del Mondo. Nur eine Welt“?

Ausgelöst wurde das Projekt durch die zunehmende gesellschaftliche Spaltung. Man sieht immer klarer die Lager – und innerhalb dieser Lager noch weitere Unterteilungen, die gegeneinander arbeiten. Mich beschäftigt die Frage: Was verbindet uns? In unserer westlichen Welt haben wir viele Errungenschaften – wir sind toleranter geworden. Doch genau das steht auf dem Spiel. Wenn wir diese Entwicklungen ignorieren, spielt das extremen Kräften in die Hände.

Gibt es eine Szene, die Ihnen besonders wichtig ist?

Das lässt sich schwer sagen. Es gibt mehrere Szenen, in denen sich – wie ich hoffe – sehr deutlich eine Überforderung zeigt. Da treffen große Themen wie Krieg oder gesellschaftliche Konflikte auf persönliche Sehnsüchte und banale Alltagssituationen. Ich habe versucht, diese verschiedenen Ebenen auf vielfältige Weise darzustellen.

In dem Fall stehen gesellschaftliche Themen im Mittelpunkt?

Ja, das zieht sich durch. Gleich zu Beginn thematisiere ich auch die zunehmende Gewaltbereitschaft. Es geht mir dabei nicht nur darum, dass sie da ist, sondern auch darum, woher sie kommt. In der Kunst muss man tiefer gehen und sich fragen: Von wo kommt es? Wo liegt die Lust an der Gewalt? Warum ist sie so verlockend?

Wie gelingt Ihnen generell der Spagat zwischen inhaltlicher Schärfe und künstlerischer Form?

Es ist keine Lehrstunde. Wenn man von politischem Theater spricht, denken viele an moralisches Aufzeigen – das ist nicht mein Zugang. Mir geht es um eine gesellschaftspolitische Auseinandersetzung, nicht um Parteipolitik. Ich will das Leben abbilden. Serien auf Netflix erzählen heute oft großartige Geschichten – besser als Theater es kann. Was wir dafür besser können, ist der Moment. Das gemeinsame Erleben im Hier und Jetzt – genau dort müssen wir ansetzen, genau dort will ich suchen.