Im Wendekreis des Brathähnchens

Das Ensemble Unpop macht mit „Schlammland Gewalt“ Theater, wie es sein soll – simpel und sexy.

Bregenz Da sitzt es also, das Publikum, im schummrigen Saal des Theater Kosmos, der nach Regen, Rauch und Erwartung riecht (mehr als sonst) – und dann kommt dieser Text. Ferdinand Schmalz’ “Schlammland Gewalt”, ein Monolog-Universum, das sich anfühlt, als hätte Elfriede Jelinek in einen Gummistiefel gebissen und dabei plötzlich Lust auf Hendl bekommen. Das Ensemble für unpopuläre Freizeitgestaltung unter der Regie von Stephan Kasimir, mit dem darstellerischen Sturmwind Felix Römer als Erzähler, serviert das alles als saftiges, schweißglänzendes Spektakel der Sprache.

Schmalz’ Text ist ein einziger Sumpf aus Satzbrüchen, ein Strom von Schlamm und Schuld, in dem sich die archetypischen Figuren versenken wie frisch geschlachtete Hendln im Bratfett. Die Sprache blubbert, zischt und knackt. Sie dampft vor Leben und Verwesung. „Dann. Wird alles eins noch heut. Und kennen keine Grenzen mehr die Körper.“ – dieser Satz, in dem Schlamm und Mensch ineinanderfließen, ist die poetische Ursuppe, aus der das ganze Stück sich speist. Schmalz vermag es, das Dorffest – mit Bierzelt, Brathendlstand und dumpfem Gedankengut – in die Moräne einer Gewaltlawine zu verwandeln, in der nichts bleibt, wie es war.

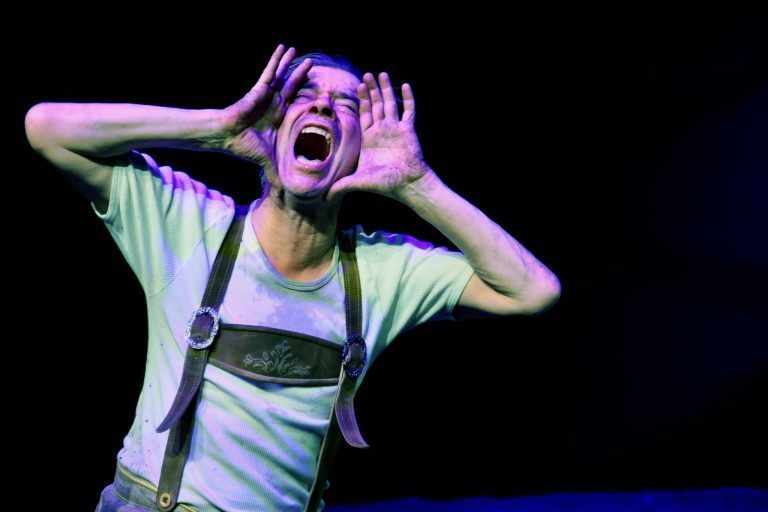

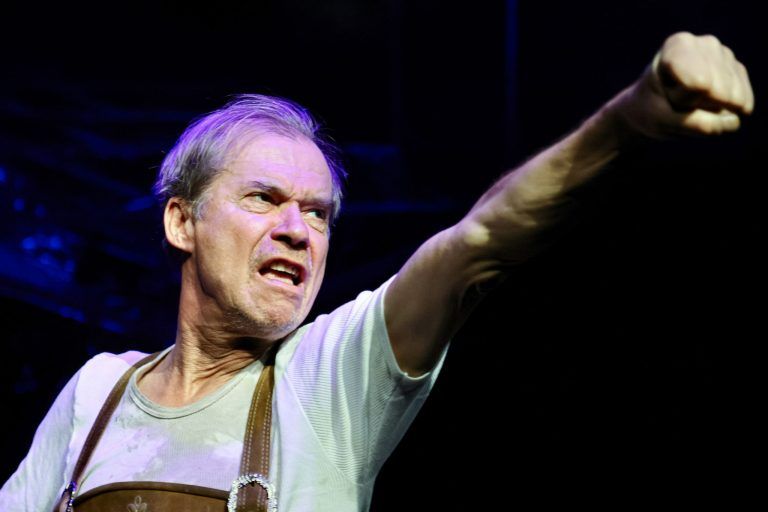

Felix Römer übernimmt die Hauptrolle – man könnte fast sagen, er übernimmt die Sprache selbst. Der Erzähler, Hendlbrater, Zeuge, Täter und Überlebender der Ereignisse zugleich, wird bei Römer zur Gestalt der Vergeudung und des Übermuts. Seine Stimme wechselt zwischen Schmalzs Sprachgewalt und einem fast pastoralen Pathos, das sich gleich wieder im Bierzeltdreck suhlt. Römer schafft es, dass man die handelnden Figuren wie den „Zeiringer“ und den „Schauersberger“, die in diesem Provinz-Drama die Handlung vorantreiben, förmlich riecht – ihre Macht, ihre Misogynie, ihr dörfliches Gottverständnis, das sich „Gewalt“ nennt und Ordnung meint.

Manchmal steht Römer einfach still, dann wirbelt er durch den Raum, spuckt, lacht, röhrt – und man spürt, wie sich dieser Text durch ihn hindurcharbeitet. Es ist, als würde er selbst in den Morast getaucht und jedes Mal etwas dunkler wieder herauskommen. Ein Schauspiel, das keinen Platz lässt für falsche Romantik oder saubere Distanz – sondern uns mit hineinzwingt.

Regie mit Haltung, Bühne mit Sog

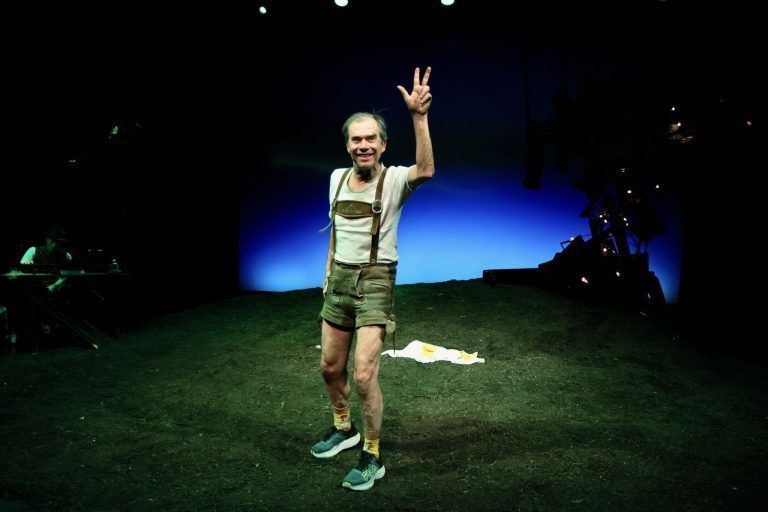

Regisseur Stephan Kasimir hat das Stück nicht einfach inszeniert – er hat es freigelassen. Er macht weniger Theater – er lässt eine Messe zelebrieren. Keine Psychologisierung, kein „Landlust“-Realismus. Nein: Ein leerer Raum, den Caro Stark (Bühne und Kostüm) mit einer kargen, sumpfigen Landschaft füllt. Man denkt, das Tropfen zu hören, riecht fast das Fäulnisaroma. Alles ist da, aber nichts wird erklärt. Die Figuren entstehen aus dem Dreck und verschwinden wieder in ihm. Stark macht das gewohnt stark. Die Szenenwechsel werden simpel und effektiv mit Licht und Klang/Musik (Paul Winter ist auch im Spätherbst großartig) umgesetzt. In Starks Gestaltung wirkt das Dorf nicht nur als Kulisse, sondern als lebendiger Schlammkörper, der zurückzuschlagen weiß.

Das Premierenpublikum saß mucksmäuschenstill – abgesehen von gelegentlichem glucksen – und explodierte am Ende in Applaus wie ein Bierzelt, dem endlich der Strom zurückgegeben wurde. Da standen sie, klatschten, stampften, einige mit leicht glasigen Augen: vielleicht vom Rauch, vielleicht vom Text. Denn Schmalz schreibt keine Moral, er schreibt Verwesung. „… und hat so auch die Fäulnis, die Verwesung ihre schönen Seiten. Weil da aus absoluter Unappetitlichkeit wieder etwas umso appetitlicheres dann entstehen kann.“ – das ist zugleich Programm und Parabel: das Theater als Gärprozess, als Reinigungsbad in brauner Brühe.

Denn wenn Schmalz recht hat, dann ist der Schlamm nicht draußen. Er ist in uns. Und Unpop hat uns ihn gezeigt – schön, schmutzig, schmerzhaft und verdammt lebendig. Als Fazit bleibt nur zu schreiben: Unpop und Schmalz – Gott erhalts.

Weitere Vorstellungen im Theater Kosmos: 4., 5., 7., 8. November, 20 Uhr, 9. November, 17 Uhr; Karten: www.unpop.at