50.000 Erwachsene in Vorarlberg nicht wahlberechtigt

Wenn der Anteil der nicht wahlberechtigten Erwachsenen steigt, wird dies Eva Grabherr zufolge zu einem “demokratiepolitischen Problem”.

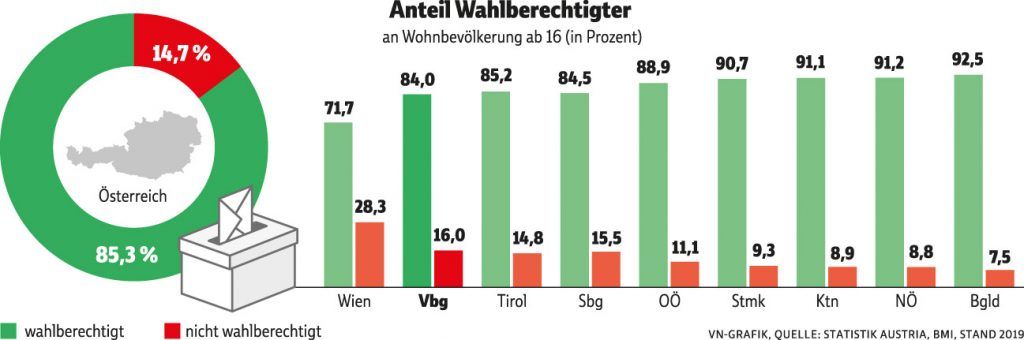

SCHWARZACH Das Wahlrecht ist mit der Staatsbürgerschaft verbunden. Fremde, die in Österreich leben, dürfen nicht an Landtagswahlen sowie National- und Bundespräsidentenwahlen teilnehmen. Vom Boden- bis zum Neusiedlersee sind das rund 1,1 Millionen ab 16-Jährige. Das entspricht einem Anteil von 14,7 Prozent. In Wien sind es 450.000 Männer und Frauen (28,3 Prozent), in Vorarlberg 50.000 (16 Prozent).

Das sind beeindruckende Zahlen. Doch ist es auch ein Problem? Eva Grabherr von „okay.zusammen leben“ differenziert: Demokratiepolitisch sei es überhaupt keine Frage, antwortet sie: „Wenn der Teil der Bevölkerung größer wird, der nicht wählen darf, ist das ein Problem.“ So weit, Wohnsitz in Österreich bzw. Vorarlberg mit einem generellen Wahlrecht gleichzusetzen, würde die Russ-Preis-Trägerin aber nicht gehen: Zuwanderer müssten zuerst einmal ankommen. Und wenn sie wirklich sesshaft geworden sind, sei die Annahme der Staatsbürgerschaft zumutbar.

Was laut Grabherr jedoch nötig wäre, ist, die soziale Integration zu forcieren: Wer in den USA mit seinen Kindern an einen neuen Ort komme, werde gleich einmal aufgefordert, sich in einem Elternverein und anderswo zu engagieren. Vergleichbares sei in unseren Breiten nicht üblich, wäre aber eine sinnvolle Etappe auf dem Weg zu Staatsbürgerschaft und damit auch Wahlrecht.

Das Wahlrecht habe eine wichtige Funktion, wie Grabherr betont. Und zwar eine, die die gesamte Gesellschaft letzten Endes stärken kann: „Leute, die mitreden dürfen, beteiligen sich eher, weisen eine größere Bereitschaft auf, Verantwortung zu übernehmen.“

Grabherr weist in diesen Zusammenhang darauf hin, dass die Migration eher zunimmt. Was vielleicht weniger auffällt, weil sie überwiegend auf Bürger aus anderen EU-Ländern zurückgeht. Allen voran Deutsche. An Landes- und Bundeswahlen teilnehmen dürfen auch sie nicht.

„Menschen, die mitreden dürfen, beteiligen sich eher, weisen eine größere Bereitschaft auf, Verantwortung zu übernehmen.“

Eva Grabherr, okay.zusammen leben

„Allen Bürgern eine Stimme geben“ ist laut Kriemhild Büchel-Kapeller vom Vorarlberger Zukunftsbüro ein zentraler Arbeitsauftrag für Politik und Verwaltung. Wobei auch sie betont, dass es nicht gleich um das Wahlrecht geht. Die Expertin spricht vielmehr von sieben Stufen der Partizipation: Mitentscheiden dürfen ist nur eine davon. Zunächst geht es um Information, dann um Anhörung und schließlich über das Wahlrecht hinaus bis zur höchstmöglichen Stufe, der Selbstorganisation.

In der Praxis sieht Büchel-Kapeller durchaus schon vielfältige Partizipationsmöglichkeiten. In Form der Bürgerräte etwa, die in Vorarlberg existieren. Herausfordernd dabei sei es, so niederschwellige Zugänge zu schaffen, dass zum Beispiel auch Leute mit fehlenden Sprachkenntnissen daran teilnehmen können. Noch mehr Möglichkeiten wären nötig: „Anleihe nehmen könnte man bei der Wirtschaft, die schon viel weiter ist und für komplexe Herausforderungen agile Organisationsformen entwickelt hat.“ Kennzeichnend dafür sind unter anderem eine flache Hierarchie, Flexibilität sowie Mitarbeiterbeteiligung.

Büchel-Kapeller unterstreicht die Notwendigkeit, möglichst viele Leute mitreden zu lassen: „Sonst wird der soziale Zusammenhalt brüchig. Demokratie heißt auch, das gesellschaftliche Miteinander zu regeln. Wenn Menschen keinen Platz darin erhalten, wird ein solcher von den einen durch Proteste eingefordert, während sich die anderen in die innere Emigration zurückziehen.“