Wie wir uns schon heute überwachen lassen

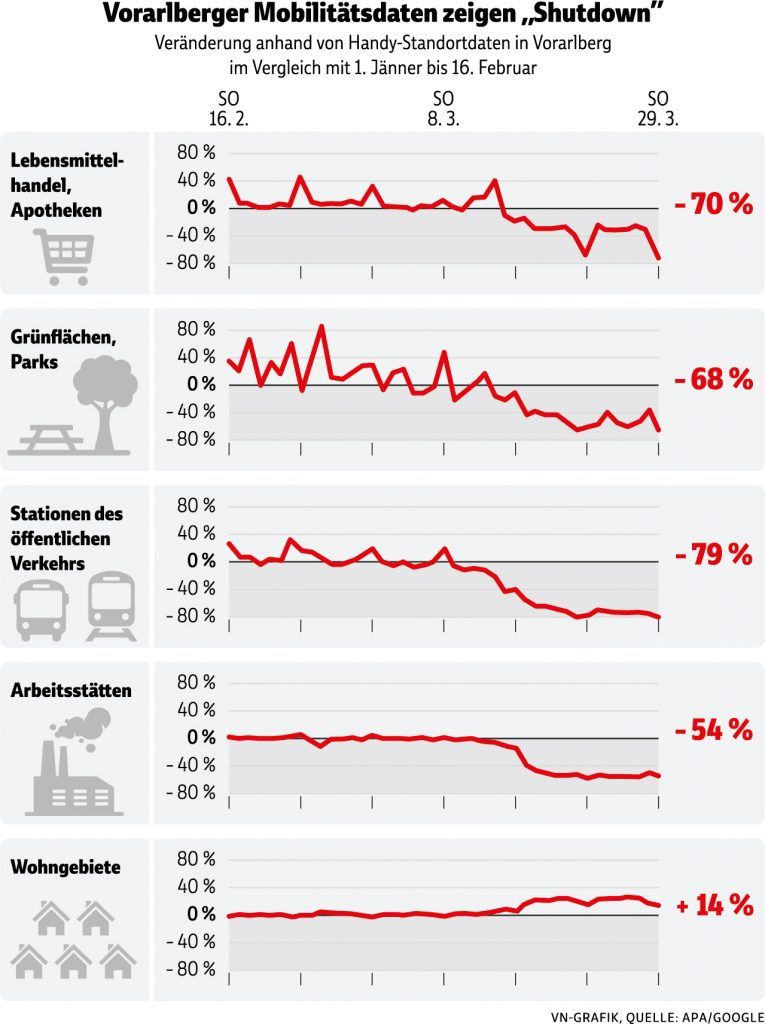

Debatte um verpflichtende Corona-App. Google zeigt mit Mobilitätsdaten deutliche Besuchereinbrüche im öffentlichen Raum in Vorarlberg.

Wird jeder eine App benutzen müssen, die unsere Bewegungen und Begegnungen aufzeichnet? Nein, sagt Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Die Anwendung „Stopp Corona“, die das Rote Kreuz programmierte, sei eine gute Basis. Deren Verwendung bleibe freiwillig. Kernpunkt dieser App ist der digitale Handshake. So können Begegnungen registriert werden. Aktuell funktioniert dies nur manuell, indem beide Nutzer die Begegnung per Knopfdruck am Handy bestätigen. Rund um Ostern soll das automatisiert möglich sein. Erkrankt jemand am Coronavirus, werden die Kontaktpersonen von der App informiert und sie können sich zwei Wochen isolieren. Kanzler Sebastian Kurz erklärte am Montag im VN-Interview, dass an einer professionellen Tracking-App gearbeitet werde und an Schlüsselanhängern mit derselben Funktion für jene zwei Millionen Österreicher, die kein Smartphone besitzen. In den Unterlagen des Bundeskanzleramts ist davon die Rede, dass Kontaktpersonen von Infizierten so schnell als möglich ermittelt werden müssten. Dafür sollen auch digitale Applikationen genutzt werden.

Daten zu Bewegungseinschränkungen

Wer ein Smartphone hat, gibt bereits einiges preis, wie der „Community Mobility Report“ von Google verdeutlicht. Der Internetkonzern veröffentlichte eine Analyse, die auf anonymisierten Bewegungsdaten basiert, welche er über Mobiltelefone sammelte.

Für Vorarlberg zeigt die Auswertung einen massiven Einbruch der Mobilität ab den Ausgangsbeschränkungen Mitte März. Allen voran ist die Anzahl und Dauer der Besuche in Restaurants, Einkaufszentren und Unterhaltungseinrichtungen bis Ende März um 90 Prozent zurückgegangen (Österreichweit: minus 87 Prozent), gefolgt von Aufenthalten bei Öffi-Stationen mit minus 79 Prozent (Ö: -71), Lebensmittelgeschäften und Apotheken mit minus 70 Prozent (Ö: -64), Parks mit minus 68 Prozent (Ö: -43) und Arbeitsplätzen mit minus 54 Prozent (Ö: -51). Gestiegen ist die Zahl der Aufenthalte daheim, nämlich um 14 Prozent sowohl im Vorarlberg- als auch im Österreichdurchschnitt.