Als vor einem halben Jahrhundert der Bodensee fast umgekippt ist

Im Rahmen der grenzüberschreitenden Serie “wem gehört der Bodensee”: Wie Deutschland, Österreich und die Schweiz die Katastrophe durch ein “Musterbeispiel der Umweltpolitik” verhindert haben. Und warum Gewässerschutz immer noch wichtig ist.

Text: Martin Hennings, Schwäbische Zeitung

Friedrichshafen Dicke Algenteppiche, stinkender Unrat am Ufer, ungeklärte Abwässer: Wer heute in den klaren Bodensee guckt, kann sich kaum vorstellen, dass viele Jahre lang die Gefahr bestand, dass Deutschlands größtes Binnengewässer umkippt. Zu viele Nährstoffe verursachen in so einem Fall eine extreme Vermehrung von Phytoplankton und Wasserpflanzen. Sauerstoff wird dann knapp, Tiere und Pflanzen sterben.

Dieses Schicksal drohte auch dem Bodensee, als in den 50er-Jahren Wissenschaftler Alarm schlugen. Was dann passierte, nennt der ehemalige Minister Ulrich Müller „ein Musterbeispiel dafür, wie Umweltpolitik funktionieren kann“.

Aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen wird an dieser Stelle kein Inhalt von Iframely angezeigt.

Denn die Warnungen der Fachleute fielen bei Behörden und Politikern auf fruchtbaren Boden, in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im November 1959 wurde in St. Gallen die Internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee (IGKB) gegründet. Mitglieder sind das Land Baden-Württemberg, der Freistaat Bayern, die Republik Österreich mit dem Bundesland Vorarlberg sowie die Schweizerische Eidgenossenschaft mit den Kantonen Thurgau, St. Gallen und Graubünden.

In Appenzell, Ausser- und Innerrhoden werden die Gewässerschutzmaßnahmen mitgetragen. Außerdem entsendet das Fürstentum Liechtenstein einen Vertreter und die Bundesrepublik Deutschland einen Beobachter in die Kommission.

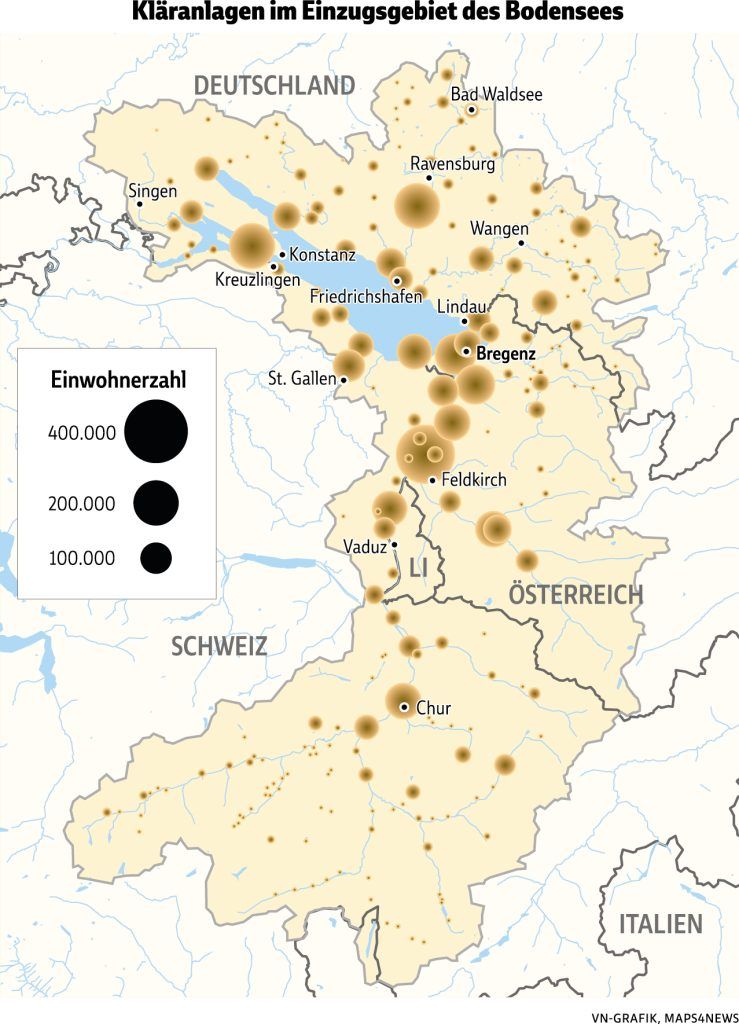

Die IGKB hatte einiges zu tun: Industrieabwässer, Einträge aus der Landwirtschaft, die Schifffahrt auf dem See, vor allem aber zu wenige Kläranlagen im weitläufigen Einzugsgebiet des Sees, in dem heute rund 1,7 Millionen Menschen leben. Schnelle Erfolge waren nicht zu erwarten, doch die IGKB hatte den notwendigen langen Atem, entwickelte eine gemeinsame Strategie und managte die gemeinsame Umsetzung.

Für den Erfolg der Kommission ist nach Einschätzung von Ulrich Müller (CDU), der von 1998 bis 2004 baden-württembergischer Umweltminister und von 2006 bis 2022 Vorsitzender des „Vereins der Freunde des Instituts für Seeforschung und des Bodensees“ war, von entscheidender Bedeutung, dass dort Fachleute und Behördenvertreter vor allem auf fachlicher Ebene zusammenarbeiten.

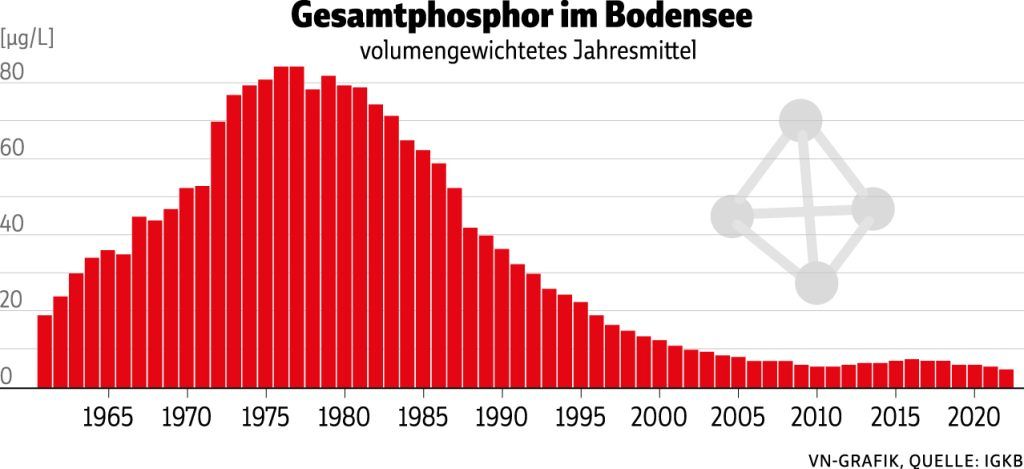

Parteipolitik oder rein nationale Interessen spielen nach Einschätzung der 79-jährigen Politikers im Ruhestand keine große Rolle. Dass der Nährstoffgehalt heute wieder auf das Niveau zu Beginn der 50er-Jahre gesunken ist, sei dem Zusammenspiel von wissenschaftlicher Forschung, internationaler Zusammenarbeit, klarer politischer Strategie und der Einbindung der kommunalen Ebene zu verdanken.

Neben umweltpolitischen Vorgaben wie dem Verbot phosphathaltiger Waschmittel haben vor allem milliardenschwerer Investitionen in die Abwasserreinigung an allen Zuflüssen den See gerettet. Heute sind 99,5 Prozent alle Haushalte an Kläranlagen angeschlossen.

Um die fünf Milliarden Euro wurden seit Gründung der IGKB in ihren Neu- und Ausbau investiert, in vier Staaten (mit Liechtenstein), nach gemeinsamen Regeln. Es dauerte, bis der Erfolg auch messbar wurde. Erst gegen Ende der 70er-Jahre begann der Phosphorgehalt (ein wichtiger Pflanzennährstoff, der das Wachstum der Algen bestimmt) im See, kontinuierlich zu sinken.

Aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen wird an dieser Stelle kein Inhalt von Iframely angezeigt.

Dank neuer Kläranlagen, strengerer Gesetze und wachsendem Umweltbewusstsein sind die chemischen Probleme des Bodensees im Griff. Nicht aber die biologischen. Vor allem eingeschleppte Arten wie die Quagga-Muschel, der Kormoran und der Stichling bereiten nicht nur Wissenschaftlern Kopfzerbrechen, weil sie das biologische Gleichgewicht stark verändern.

Die Arbeit an einer Lösung aber sollte nach Ansicht Ulrich Müllers auch 65 Jahre nach der Gründung der IGKB nicht ruhen. Denn: „Der See wird wegen des Klimawandels immer wichtiger.“ So diene er als Puffer und Speicher bei Extremwetterlagen, sei ein Reservoir für den Ausbau der Fernwasserversorgung und könne dank der relativ neuen Technik der Seethermie nicht nur zum Kühlen, sondern vor allem zum Heizen dienen.

Darum dreht sich unsere Serie „Wem gehört der Bodensee?“. Entstanden ist sie grenzübergreifend wie der See, seine Schönheit und seine Probleme, als Coproduktion von Vorarlberger Nachrichten, St. Galler Tagblatt, Thurgauer Zeitung und Schwäbischer Zeitung.