Teurer als erwartet und zu wenige im Umlauf: Prüfer nehmen Smart Meter auseinander

Die neuen Stromzähler sind laut Rechnungshof teurer als erwartet und werden zu langsam ausgerollt. Ein Jurist ortet außerdem weiter Datenschutzbedenken – und andere.

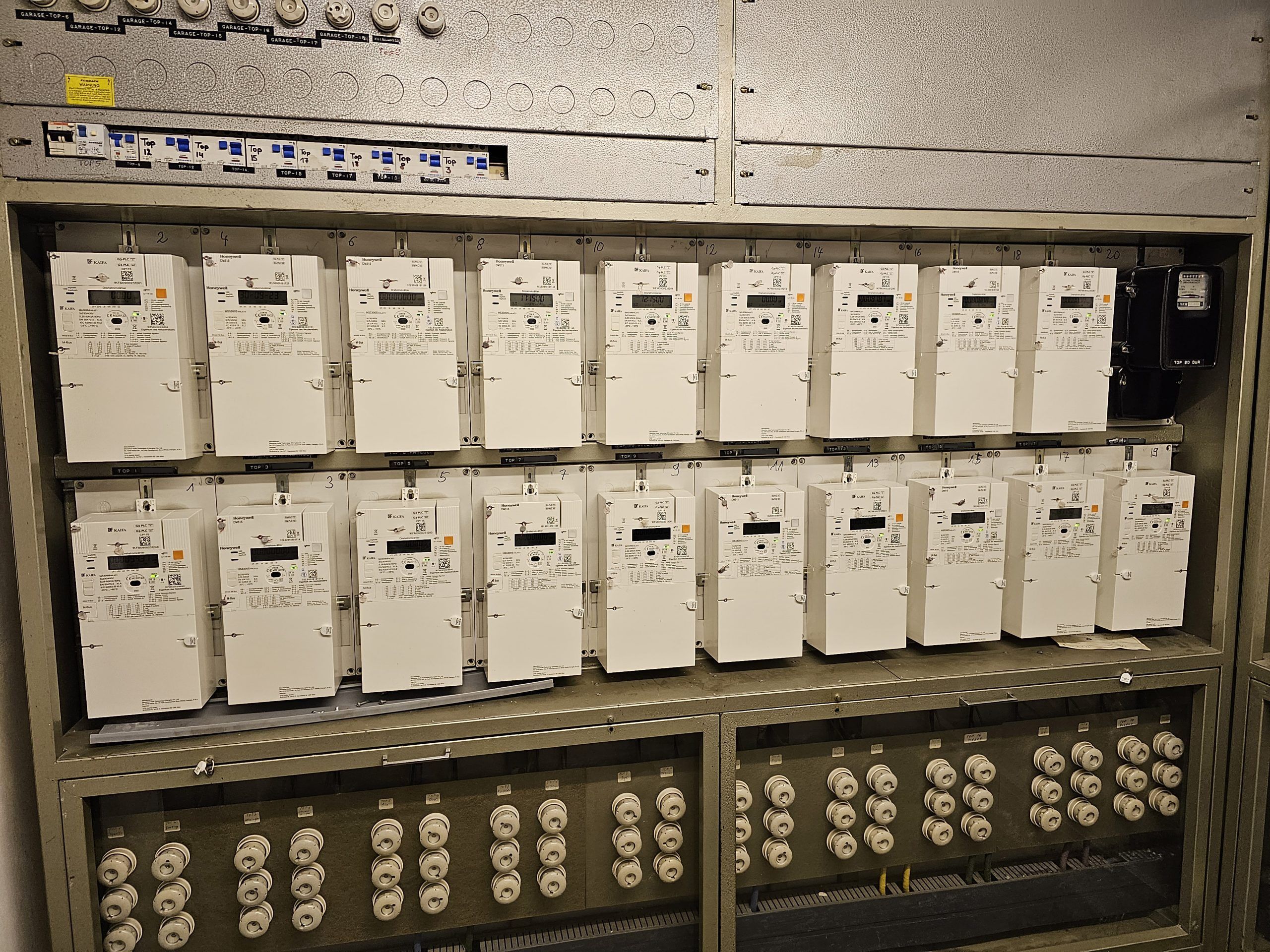

Wien, Bregenz „Ihr Upgrade für Energie, Umwelt und mehr Komfort“ – so bewerben die Vorarlberger Energienetze, eine Tochter der illwerke vkw, auf ihrer Homepage den Umstieg zu digitalen Stromzählern, die Daten direkt an Netzbetreiber und Kunden übermitteln können. Zu sogenannten Smart Metern. Laut einer EU-Verordnung hätten diese vernetzten Strommessgeräte bis 2020 in 80 Prozent der Anschlüsse installiert sein sollen. Da aber viele Mitgliedsländer in Verzug waren, hat die Kommission die Frist für die Ausrollung bis Ende 2024 verlängert.

Nun hat sich auch der österreichische Rechnungshof die Situation angesehen. Er kommt in einem aktuellen Bericht zum Schluss, dass die Smart Meter bis Ende 2022 deutlich langsamer als versprochen installiert worden sind, die Einführung gut doppelt so viel wie geplant kostete und der Zugriff auf die Daten den Netzbetreibern nur teilweise gelang.

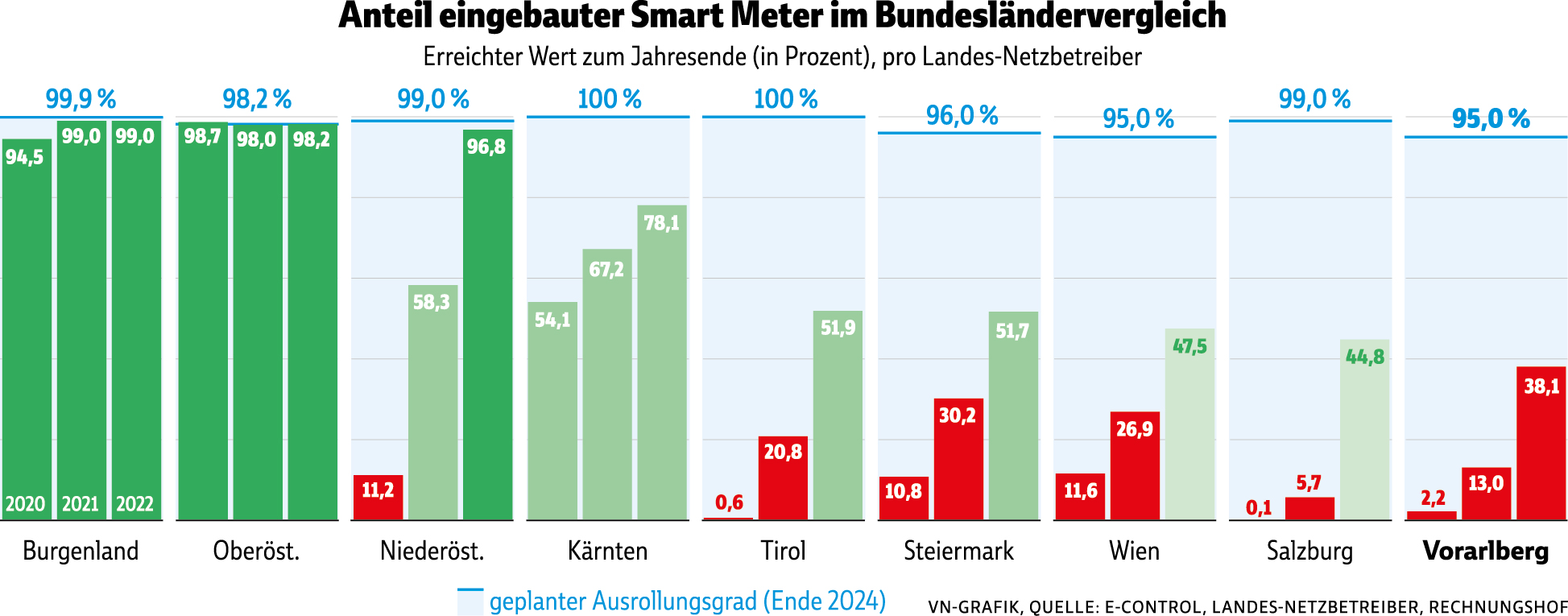

95 Prozent bis zum Jahresende

2022 hatten erst 68 Prozent der Nutzer solch ein modernes Gerät in Verwendung, geht aus dem Rechnungshofbericht hervor. In Vorarlberg waren es nur 38,1 Prozent – der niedrigste Wert im Bundesländervergleich. Für 2023 liegen im Bericht keine Daten vor, E-Control-Vorstand Alfons Haber sagt aber, dass letztes Jahr schon 85 Prozent der Strommessgeräte ausgetauscht waren – 5,6 der 6,6 Millionen installierten Zähler. Alle Bundesländer haben das Ziel, bis Ende 2024 zwischen 95 und 100 Prozent erreichen zu wollen.

Die Kosten für die Investitionen in Smart Meter stiegen von vorhergesagten 830 Millionen Euro auf 1,78 Milliarden Euro – dazu kommen die Betriebskosten, sodass die Einführung 2,18 Milliarden Euro gekostet hat, schreibt der Rechnungshof. Kosten für Netzverluste und Finanzierungskosten seien darin nicht einmal enthalten und würden von der E-Control auch nicht erhoben – es bestehe also das Risiko, dass weitere Kosten anfallen. In Vorarlberg waren die Gesamtkosten mit rund 60 Millionen Euro aber am geringsten. Im Durchschnitt aller Landes-Netzbetreiber kostete ein Smart Meter in der Einführungsphase 330 Euro, so die Prüfer, in Vorarlberg nur 299 Euro.

„Der Nutzen für Endkunden und Netzbetreiber sowie für die Volkswirtschaft zeichnete sich noch nicht ab oder nur in deutlich geringerem Ausmaß als erwartet“, heißt es im RH-Bericht. Es gab offenbar verbreitet Probleme mit der Datenübertragung: Ende 2022 kommunizierte jeder siebente Smart Meter nicht, in der Ausrollquote waren aber auch diese Geräte erfasst. Keinem Betreiber gelang es, im Juli und August 2022 täglich alle Messgeräte auszulesen – zwei Landes-Netzbetreiber erreichten an einigen Tagen überhaupt kein Messgerät.

„Zuversichtlich in den Endspurt“

Von den Vorarlberger Energienetzen heißt es zu den VN, dass man sich „im Smart-Meter-Rollout auf einem guten Weg“ befände – trotz Pandemie und Krieg in der Ukraine; beides hätte für große Herausforderungen gesorgt: „Es wurden personal- und materialseitig entsprechende Maßnahmen und Vorbereitungen getroffen, um das maßgebliche 95-Prozent-Ziel zeitgerecht bis Ende 2024 zu erreichen. Wir gehen zuversichtlich in den Endspurt“, sagt ein Sprecher.

Außerdem würden Datenübertragungen über die Stromleitungen sowie über das Mobilfunknetz kombiniert, um „bestmöglich auf die Gegebenheiten in den verschiedenen Gebieten eingehen zu können“. Weiters erwähnt der Landes-Netzbetreiber eine aus seiner Sicht notwendige Gesetzesänderung: Bisher dürfen die im Viertelstundentakt zur Verfügung stehenden Daten nur eingeschränkt verwendet werden, hier erwarten sich die Energienetze mehr Spielräume: „Um die Netze noch besser zu steuern.“

Keine Pflicht trotz Opt-out-Option

Dem Dornbirner Datenschutzanwalt Christian Wirthensohn stellen sich dennoch – neben dem Datenschutz – weitere Fragen, wie er im Gespräch mit den Vorarlberger Nachrichten erläutert: „Mich hat immer ein bisschen gestört, dass die Verpflichtung, einen Smart Meter einbauen zu lassen, mit europäischen Vorschriften argumentiert wurde. Nach meinem Verständnis hat aber der Kunde nur ein Recht auf so einen neuen Stromzähler, keine Pflicht.“ Und die Opt-out-Möglichkeit funktioniere in der Praxis oft so, dass zwar Smart Meter installiert werden, aber so eingestellt werden, dass sie nur einmal im Jahr Daten übermitteln.

Das sei aus seiner Sicht nicht ausreichend, sagt Christian Wirthensohn: „Aus meiner Sicht ist in der öffentlichen Diskussion zu kurz gekommen, dass die Smart Meter in Vorarlberg eine bidirektionale Schnittstelle haben. Die machen nicht nur Messungen, sondern können auch von außen gesteuert werden.“ Und über diese Schnittstelle könne dann etwa die Konfiguration des Stromzählers geändert werden – unter anderem, um den Strom bei nicht bezahlten Rechnungen abzuschalten.

Christian Wirthensohn hält jedoch auch fest: „Niemand weiß, ob es da nicht vielleicht doch irgendwelche Sicherheitslücken gibt.“ Aber das wird vielleicht die Zukunft weisen.

Mit Material der Austria Presse Agentur (APA).