Wie fleißig die Vorarlberger Abgeordneten im Parlament sind

Von den Vorarlberger Abgeordneten stellte Gerald Loacker im letzten Parlamentsjahr die meisten Anfragen, brachte die meisten Anträge ein und hielt die meisten Reden.

Wien Während üblicherweise Ende Dezember das alte Jahr gefeiert und das neue begrüßt wird, ticken im österreichischen Parlament die Uhren anders. In der Verfassung steht nämlich, dass der Nationalrat jedes Jahr eine „Sommerpause“ machen muss – und im September wieder vom Bundespräsidenten einberufen wird. Dieses Konzept stammt aus der Monarchie, in der der – gegenüber dem Parlament skeptische – Kaiser gerne die Oberhand behielt. Mittlerweile ist Österreich eine Republik, diese Vorgehensweise aber geblieben. Zwar können die Abgeordneten jederzeit, auch im Sommer, eine Sondersitzung beantragen. Ebenso können sie zum Beispiel in ihrem Wahlkreis weiterarbeiten. Dennoch ist die „tagungsfreie Zeit“ ein guter Zeitpunkt für die Arbeitsbilanz der Vorarlberger Mandatare.

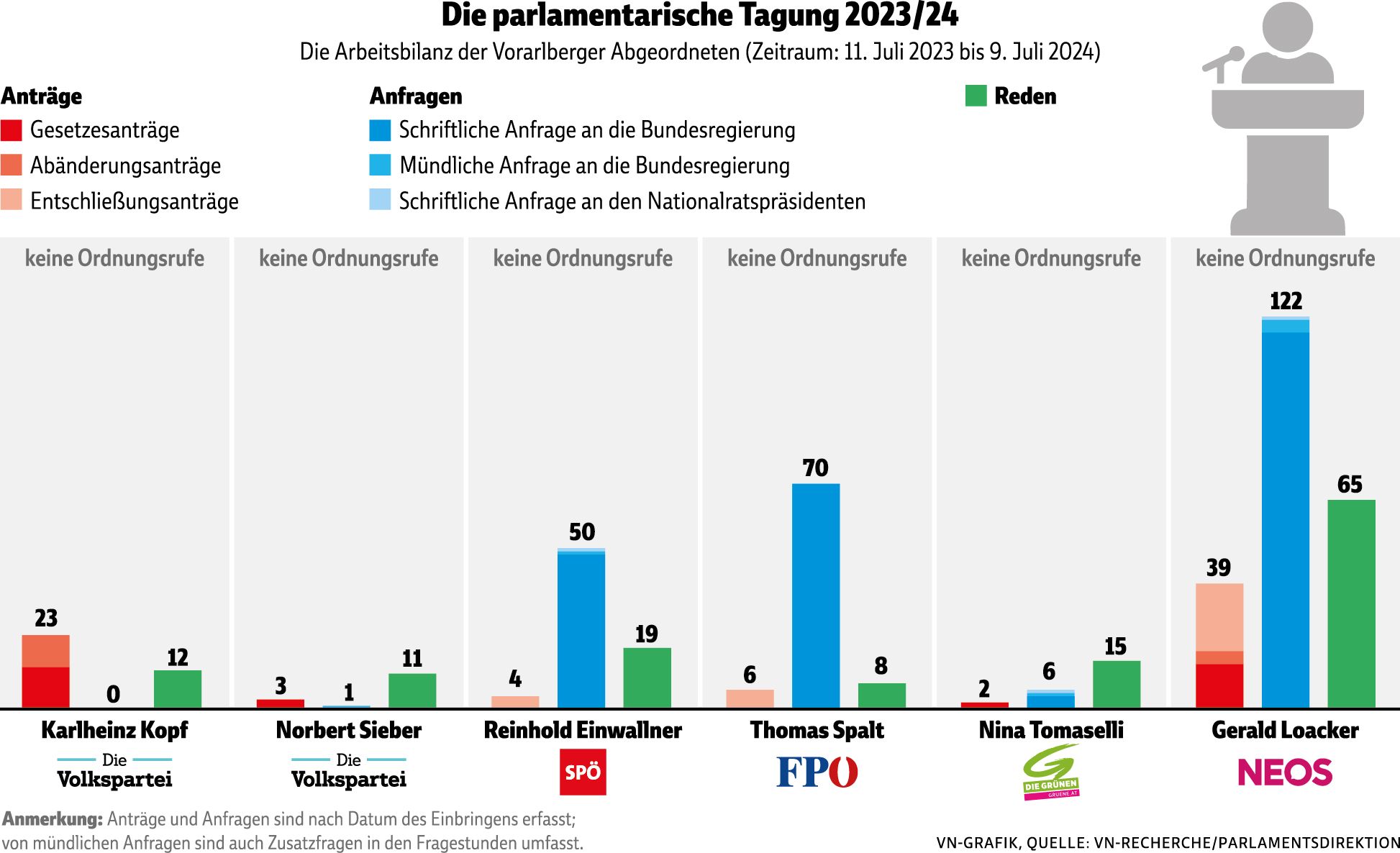

Zwischen dem 11. Juli 2023 und dem 9. Juli 2024 – das ist der Zeitraum zwischen dem Ende der vorletzten und der letzten Tagungsperiode – brachten die sechs Vorarlberger Nationalratsabgeordneten 77 Anträge ein. Spitzenreiter ist Neos-Mandatar Gerald Loacker, der 18 Gesetzesanträge (inklusive Abänderungsanträgen für debattierte Gesetzesanträge) und 21 Entschließungsanträge einbrachte. Damit wird die Bundesregierung aufgefordert, etwas Bestimmtes zu tun – oft, ein Gesetzespaket ins Parlament zu schicken.

130 Mal traten die Vorarlberger Parlamentarier und die Parlamentarierin in der vergangenen Tagungsperiode ans Rednerpult. Wieder Spitzenreiter: Gerald Loacker mit 65 Reden, alle anderen sind mit jeweils weniger als 20 Reden in der Statistik abgeschlagen. Im VN-Gespräch sagt der Neos-Mandatar, dass das etwas mit der Größe seiner Fraktion zu tun habe: „So groß, wie unser Klub jetzt ist (mit 15 Abgeordneten, Anm.), sind wir arbeitsfähig. Aber es setzt voraus, dass mehrere Abgeordnete auch Vollzeit-Abgeordnete sind. Ansonsten könnten wir nicht alle Themen besetzen.“ Je kleiner ein Klub, desto mehr Bereiche würden auf den einzelnen Abgeordneten entfallen, sagt Loacker. Einen Ordnungsruf erhielt übrigens keiner der Vorarlberger.

Kritik an Anfragebeantwortungen

Bleibt noch ein Punkt: Die Zahl der parlamentarischen Anfragen, die die Abgeordneten einbringen. Diese richten sie in den allermeisten Fällen schriftlich an eines der 14 Regierungsmitglieder. Regelmäßig finden aber auch mündliche Fragestunden im Plenum statt, auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka von der ÖVP muss manchmal Fragen der Abgeordneten zu seiner Amtsführung beantworten. Insgesamt stellte Loacker in der vergangenen Tagungsperiode 122 Anfragen; das ist knapp die Hälfte der insgesamt 249 Anfragen der Vorarlberger Abgeordneten. Ihr parlamentarisches Kontrollrecht nutzten auch die Oppositionellen Thomas Spalt (70 Anfragen; FPÖ) und Reinhold Einwallner (50; SPÖ) fleißig; die Koalitionsabgeordneten Nina Tomaselli (6; Grüne), Norbert Sieber (1; ÖVP) und Karlheinz Kopf (0) hingegen fast bzw. gar nicht.

Im VN-Gespräch kritisiert Loacker die Qualität der Anfragebeantwortungen aus den Ministerien: „Sie ist in den letzten elf Jahren schlechter geworden. Aber es gelingt doch immer wieder, etwas herauszufinden, was man vorher nicht gewusst hat. Oder etwas, was man gewusst hat, aber nicht beweisen konnte.“ Die Anforderungen an den Fragesteller seien außerdem gestiegen: „Früher hat man zu einem Thema sechs Fragen gestellt und dann einfach alle Informationen bekommen, von denen ersichtlich war, dass man sie wissen wollte.“ Das sei heute anders: „Wenn du die Tür zu einer Nicht-Beantwortung aus Versehen offen lässt, bekommst du eine Nicht-Beantwortung“, sagt Loacker.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) sorgte zum Beispiel für Aufsehen: FPÖ-Abgeordnete wollten wissen, wie viele in Österreich lebende Menschen keinen Klimabonus erhalten, formulierten die Frage aber ungeschickt. Die Antwort Gewesslers ans Parlament: Die Republik erspare sich mehr als drei Billionen Euro, weil der Klimabonus nicht an alle rund acht Milliarden Erdenbürger geht.