Immer mehr Erwerbstätige

Was in der Teilzeitdebatte untergeht: Vor allem bei Frauen steigt die Beschäftigungsquote.

SCHWARZACH Bei der Teilzeitdebatte gibt es einen Punkt, der zu Missverständnissen führen kann: Dass die durchschnittliche Arbeitszeit pro Kopf sinkt, hat nicht so sehr damit zu tun, dass es mehr und mehr Menschen gibt, die eine Vollzeitbeschäftigung aufgeben und auf weniger Stunden reduzieren. Es ist vor allem darauf zurückzuführen, dass diejenigen, die zusätzlich auf den Arbeitsmarkt kommen, eher „nur“ Teilzeit arbeiten.

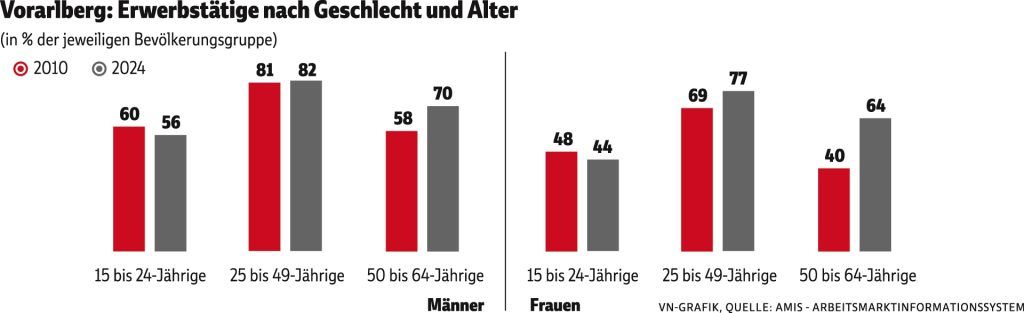

Schlicht von „Wellnessmentalität“, geschweige denn Faulheit, kann nicht gesprochen werden: „Es ist genau umgekehrt“, sagt AK-Experte Dominic Götz. Daten, die das Arbeitsmarktinformationssystem AMIS für Vorarlberg ausweist, stützen dies: Der Anteil der 15- bis 64-jährigen Männer, die erwerbstätig sind, belief sich im vergangenen Jahr auf 74 Prozent und war damit um rund drei Prozentpunkte höher als 2010. Bei den Frauen ist er noch viel stärker gestiegen – nämlich um zehn Prozentpunkte auf 67 Prozent.

Bei den Frauen ist es auch in den jüngsten Krisenjahren meist zu einer Zunahme gekommen. Das ist umso bemerkenswerter, als Arbeitslose, die zuletzt wieder zahlreicher geworden sind, nicht berücksichtigt werden bei der Ermittlung des Anteils: Er besagt ausschließlich, wie viele Beschäftigte es gibt; und zwar gemessen an der jeweiligen Bevölkerungsgruppe.

Nach breiteren Altersgruppen gibt es nur eine, in der es einen Rückgang gegeben hat gegenüber 2010; und zwar bei beiden Geschlechtern: bei 15- bis 24-Jährigen. Das hat damit zu tun, dass sie heute eher länger in Ausbildung sind bzw. höhere Schulen besuchen oder studieren.

Darüber hinaus gibt es Zuwächse und diese sind bei Frauen eben viel größer als bei Männern: Bei 25- bis 49-jährigen Frauen waren 2024 nicht mehr 69, sondern 77 Prozent erwerbstätig und bei 50- bis 64-Jährigen nicht mehr 40, sondern 64 Prozent.

Dominic Götz führt das unter anderem auf gesellschaftliche Veränderungen, aber auch Zwänge zurück: „Gerade in Vorarlberg war es früher eher so, dass es nur eine erwerbstätige Person gegeben hat in einem Haushalt, und das war der Mann.“ Es reiche jedoch zunehmend nicht mehr aus, um eine Miete zu bezahlen oder einen Wohnbaukredit zu bedienen, sodass bei Paaren zunehmend beide arbeiten gehen: „Allein das ist ein Grund für viele, das zu tun, oft aber halt in Teilzeit.“

Lea Putz-Erath, Leiterin der Frauenberatungsstelle „Femail“, bedauert, dass die Teilzeitdebatte nur einen „aufgescheuchten Platz im politischen Sommer“ habe. Die Beschäftigungsquoten würden zeigen, dass der Anteil der Erwerbstätigen steige. Viele würden gerne mehr arbeiten, das scheitere einerseits jedoch an mangelnden Angeboten und andererseits an Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Schon ein Aufstocken um wenige Stunden könne eine organisatorische Meisterleistung erfordern.

„Für das gesamte Familiensystem gibt es Veränderungen, wenn sich die Arbeitszeit der Eltern ausweitet“, so Putz-Erath: „Es braucht auch Mut, damit umgehen.“ Es sei aber eine Perspektive, die im Hinblick auf eine gleichberechtigte Existenzsicherung eine größere Rolle spielen sollte, wie sie betont.