Hintergrund: Internist Burkhard Walla über die Gefahr durch Kälte

Schon Zittern bedeutet Unterkühlung: Internist Burkhard Walla im VN-Gespräch.

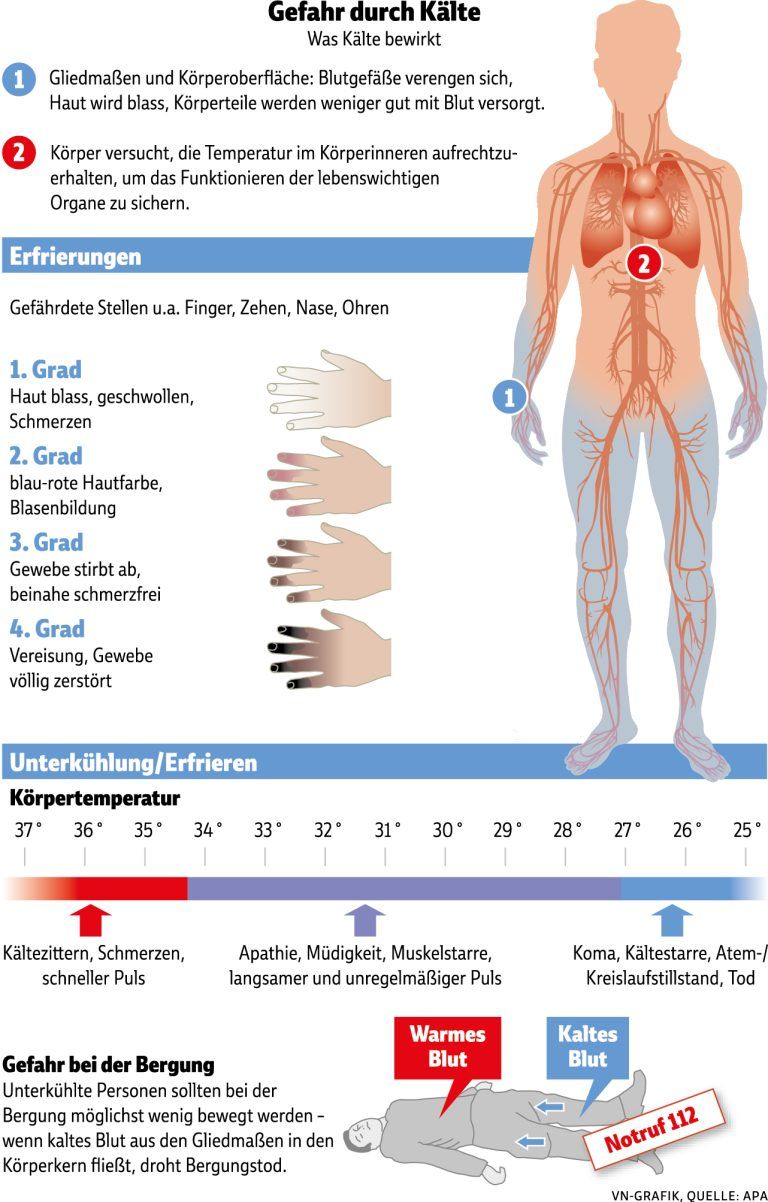

Dornbirn Bei einer Unterkühlung sinkt die Temperatur im Innern des Körpers kontinuierlich. „Ab einem gewissen Grad der Unterkühlung beginnt das Herz, langsamer zu schlagen, die Körperkerntemperatur sinkt auf ein Maß, das letztlich zu Kreislauf- und damit Herzstillstand führt“, erklärt Burkhard Walla, Internist in Dornbirn, und konkretisiert: „Fällt die Körperkerntemperatur unter 30 Grad, geht praktisch nichts mehr.“ Wie lange es dauert, bis eine Unterkühlung zum Tod führt, lässt sich schwer sagen. Das hängt nicht zuletzt von den äußeren Umständen ab.

„Ist der Körper von einer Isolationsschicht umgeben, kann sich die Kerntemperatur durchaus länger halten“, sagt Walla. Als Erstes fährt der Körper die Temperatur in den Gliedmaßen und an der Peripherie herunter und versucht auf diese Weise, die Kerntemperatur hochzuhalten. Das gelingt zwar eine Weile, ohne Hilfe fällt irgendwann jedoch auch die Kerntemperatur quasi ins Bodenlose.

Herzstillstand

Es gibt verschiedene Stadien der Unterkühlung. „Unterkühlt ist jemand schon, wenn er zittert“, erläutert der Internist. Bereits bei einer Körperkerntemperatur von 34 oder 35 Grad können Menschen Probleme damit haben, sich innerlich zu erwärmen. Sie benötigen eine Wärmezufuhr von außen, beispielsweise einen geheizten Raum.

Mit Zittern fängt also eine Unterkühlung an. Dann beginnen sukzessive Funktionen im Nervensystem auszusetzen, bis am Schluss der Kreislauf zusammenbricht und ein Herzstillstand eintritt. Burkhard Walla berichtet auch von Risiken bei der Bergung eines unterkühlten Menschen: „Es kann sein, dass der Betroffene zwar peripher unterkühlt, zentral jedoch noch warm ist. Fließt beim Bewegen das kalte Blut in den Kreislauf, wird es gefährlich.“

Riskante Bergung

Dabei kommt es zum plötzlichen Absacken der Kerntemperatur, was schwere Herz-Rhythmus-Störungen zur Folge haben kann. Der Fachbegriff für dieses Phänomen ist Bergungstod. Die medizinische Behandlung von Unterkühlungsopfern erfolgt durch langsames Aufwärmen, etwa mittels Decken oder Gebläsen sowie warmen Infusionen. Diese Maßnahmen sollen den Körper in einen Temperaturbereich bringen, in dem Leben wieder möglich ist. Zu einer Unterkühlung kommt es, wenn der Körper über längere Zeit mehr Wärme verliert, als er erzeugen kann.