Archäologische Ausgrabungen im Montafon: „Das ist einzigartig für den Alpenraum“

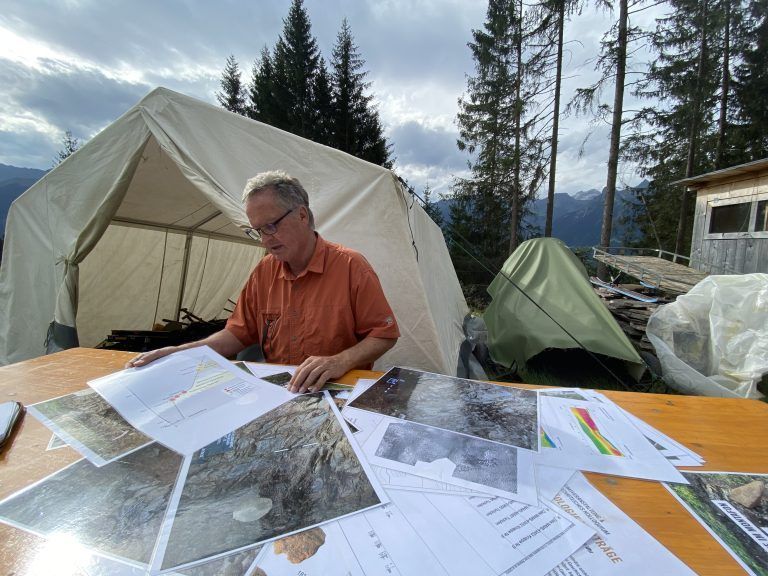

Seit einem Vierteljahrhundert erforscht Professor Rüdiger Krause zusammen mit Studenten die prähistorischen Siedlungen und das Bergbaugebiet in Bartholomäberg und stieß dabei auf einzigartige Belege für die Bergbaugeschichte in der Alpenregion.

Bartholomäberg Seit 25 Jahren erforscht Rüdiger Krause, Professor an der Goethe-Universität Frankfurt, mit Studenten die prähistorischen Siedlungen und das ehemalige Bergbaugebiet in Bartholomäberg. Vor 25 Jahren beschäftigte er sich in seiner Dissertation mit dem frühbronzezeitlichen Gräberfeld von Singen am Hohentwiel und stieß dabei zufällig auf das Montanrevier im Montafon. 1999 wurde er zu einem Vortrag nach Bartholomäberg eingeladen und entdeckte dort den Friagawald, eine befestigte kleine Siedlung, die aus der Bronzezeit der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends vor Christus stammt. Aus „reiner persönlicher Neugier“ forschte er weiter.

Mittlerweile sind 25 Jahre vergangen, und noch immer sind die Forschungen nicht abgeschlossen. „Hier in Bartholomäberg gibt es einen prähistorischen Siedlungskern und den ältesten Bergbau weit über Vorarlberg hinaus“, führt Krause aus. Die Siedlungsgrabungen wurden 2012 abgeschlossen. Seitdem konzentrieren sich die Studenten auf den Bergbau. Zwar findet man keine Keramikscherben mehr, doch bei der neuen Ausgrabungsstätte auf einer der vielen Halden in der Nähe der Knappengrube stoßen die Archäologie-Studenten auf Holzkohle. Ein Meter tief ist das Sedimentprofil, an dem die Studenten verschiedene Kulturschichten ablesen. Mit Spachteln kratzen sie die Erde weg, um eine ebene Fläche zu schaffen. Erst dann beginnen sie mit dem „Putzen“ und untersuchen die Holzkohle, um mittels Radiokarbondatierung (C14) das Zeitalter zu bestimmen. Eine erste Datierung weist darauf hin, dass die Holzkohle, die von den Bergleuten zum Feuermachen und zur Beleuchtung verwendet wurde, aus der Merowingerzeit stammt.

Bergbaugeschichte lückenlos nachweisen

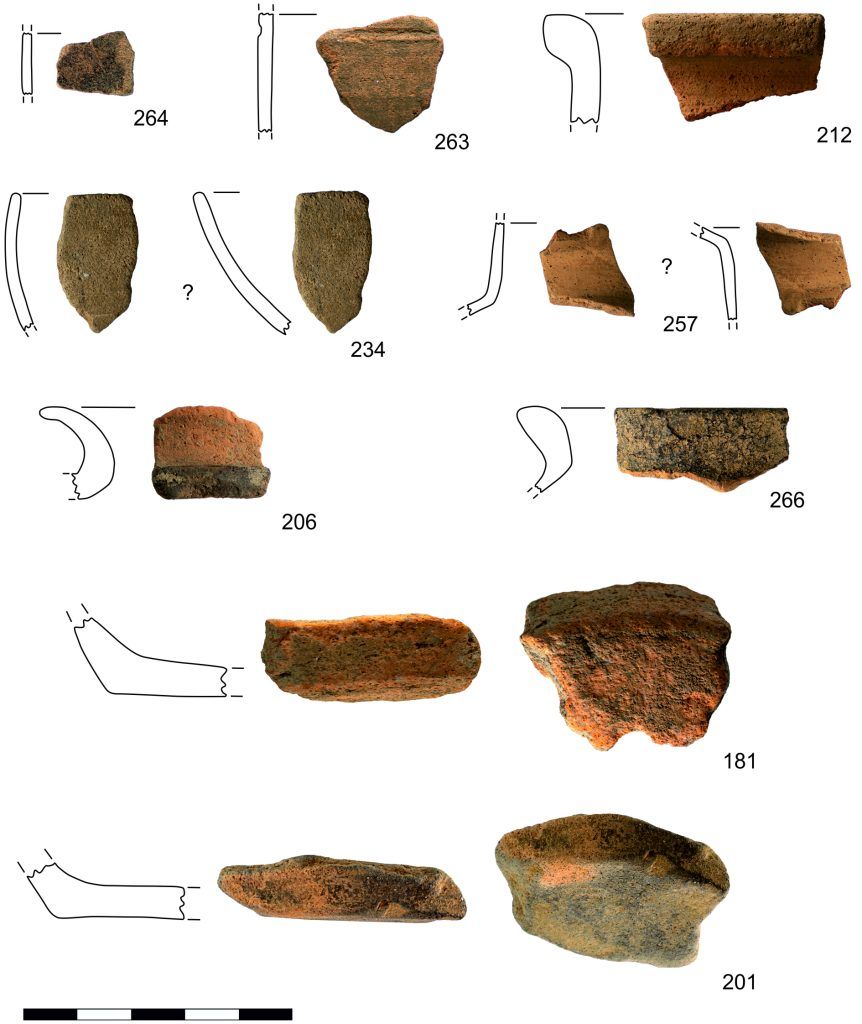

Im Boden finden die Forscher nicht nur Holzkohle, sondern auch Schwermetalle in den Mooren, was auf den Abbau von Erzen, Kupfer und Silber hindeutet. Diese Spuren lassen sich auf die keltische Zeit zurückführen, also auf das vierte und dritte Jahrhundert vor Christus. „Das ist einzigartig für den Alpenraum. Wir können jetzt die Bergbaugeschichte von der keltischen bis in die Barockzeit lückenlos nachweisen“, freut sich Krause über die Funde. Neben 16 römischen Keramikscherben konnten die Studenten auch senkrechte Bergbauschächte entdecken.

Die Halden, auf denen gegraben wird, bestehen aus dem Aushub der Stollen und sind nicht natürlichen Ursprungs. Wo gegraben wird, sei reine Intuition, sagt Krause. Mit einem Erdbohrer werden einzelne Erdproben entnommen. Wenn Verfärbungen der Erde auf Holzkohlefragmente hinweisen, wird die Halde ausgegraben. „Der eiserne Hut“, also Eisenoxide im Boden, deutet auf einen Erzgang hin. „Wir haben auch Eisenerz gefunden“, sagt Krause. Durch die naturwissenschaftliche Datierung (C14) konnten die Forscher nun die Lücke im Frühmittelalter schließen.

„Auf relativ kleinem Raum konnten wir sehr viele Halden aus Taubgestein entdecken, die den Bergbau nachweisen“, sagt Krause. Allerdings überdecken einige Halden ältere Halden und Stollen, was die Identifizierung des älteren Bergbaus erschwert. Bei der letzten Halde, nur ein paar Meter von der aktuellen Ausgrabungsstätte entfernt, gräbt das Team seit sechs Jahren, jeweils vier Wochen pro Jahr.

Aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen wird an dieser Stelle kein Inhalt von Youtube angezeigt.

“2000 Jahre unter den Füßen”

Philipp Rüffer ist einer der Studenten, die bereits zum zweiten Mal an den Ausgrabungen teilnehmen. Er hat Geschichte studiert, sah darin aber keine Zukunft im Berufsleben. Die Archäologie dagegen sei ein krisensicherer Job, und „die Mischung aus Hobby und Beruf“ gefalle ihm. Die „riesige Bergbauzone“ sei faszinierend, und „in jeder Halde kann man eine andere zeitliche Tiefe vorfinden“, sagt der 24-Jährige. „2000 Jahre unter den Füßen zu haben, ist schon ziemlich cool.“ Till Gutschank ist zum ersten Mal dabei. Für ihn ist die Ausgrabung anstrengend, aber er findet es gut, das Gelernte in der Praxis anzuwenden. „Es ist spannend, wenn man etwas findet.“

Die Finanzierung der Ausgrabungen ist nach wie vor ein Problem. Firmen wie die Adolf Würth GmbH & Co. KG fördern die Arbeiten, und auch beim FWF (Österreichischer Wissenschaftsfonds) und der DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) kann Krause Förderungen beantragen. „Die C14-Datierungen kosten viel Geld. Ich muss mich immer wieder um die Finanzierung kümmern“, sagt der Professor. Fünf Studenten und ein Mitarbeiter der Uni Frankfurt sind derzeit mit den Ausgrabungen beschäftigt, die jährlich 15.000 Euro kosten. Immerhin hat Krause mit den Grundeigentümern ein gutes Einvernehmen. Die Ausgrabungsschnitte werden nach den vier Wochen wieder zugeschüttet.

Tag der Archäologie

Wo: Historisches Bergwerk Bartholomäberg

Wann: Sonntag, 15. September

Was: Führungen von 14 bis 17 Uhr

Ab 13.30 Uhr Shuttledienst ab der Kirche in Bartholomäberg