Wie die Schulsozialarbeit das Schulleben an der Volksschule St. Peter verändert

In der Volksschule St. Peter bietet Schulsozialarbeiterin Katrin Havrilla den Schülern ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Wünsche.

Bludenz An drei Vormittagen pro Woche können die Schüler der Volksschule St. Peter zu Katrin Havrilla in den zweiten Stock kommen, um ihr ihre Sorgen und Wünsche mitzuteilen. Katrin Havrilla, Schulsozialarbeiterin des ifs, ist seit drei Jahren für viele Volksschüler die erste Ansprechperson, wenn es um Konflikte geht. Sie verfügt über einen separaten Raum, in dem sie mit den Kindern Einzelgespräche führen kann.

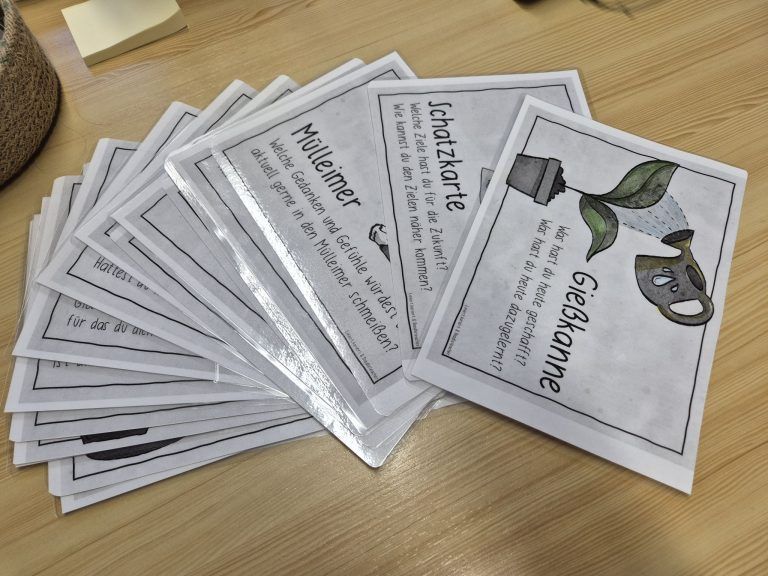

Um die Anspannung zu lösen und die Situation etwas aufzulockern, spielt Katrin während des Gesprächs mit den Kindern. Auch Karten mit Fragen wie „Was wünschst du dir?“ oder „Was sind deine Sorgen?“ liegen auf dem Tisch. Diese Karten erleichtern es den Kindern, ins Gespräch zu kommen.

Aysu Öztürk, Lehrerin einer jahrgangsübergreifenden Klasse, berichtet von Raufereien auf dem Schulhof. Gerade während der Coronazeit und kurz danach haben sich bei einigen Schülern Aggressionen angestaut, die sie in der Pause abbauen wollten. Doch seitdem der Unterricht wieder regulär stattfindet und sich die Schüler täglich sehen, ist die Gewaltbereitschaft zurückgegangen.

Die Konfliktlotsen

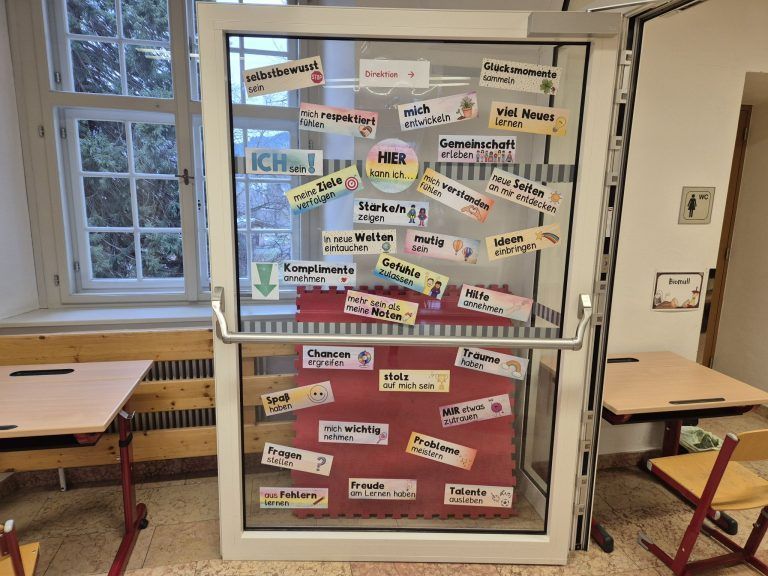

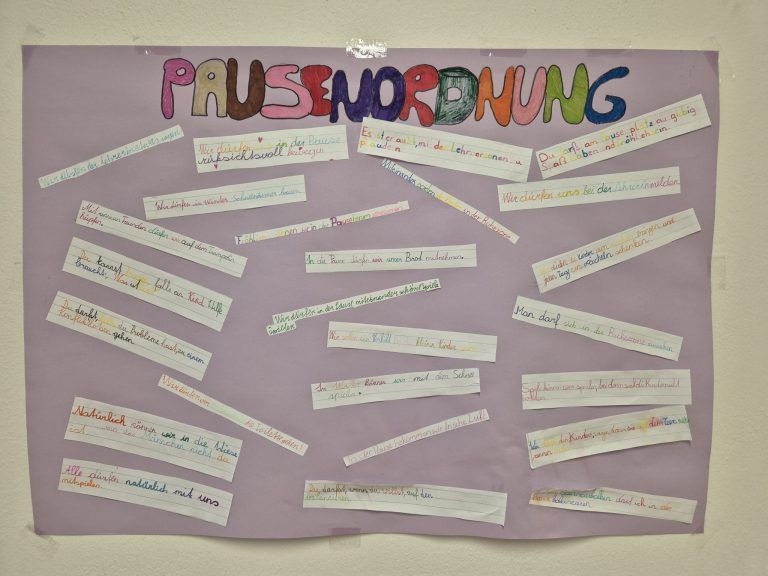

Auch die Pausenaufsicht und die Konfliktlotsen tragen zu einem harmonischen Miteinander bei. Die Konfliktlotsen, selbst Schüler, bieten ihren Mitschülern Hilfe an. Sie suchen das Gespräch und unterstützen beim Lösen von Problemen. Und wenn jemand alleine in einer Ecke sitzt, gehen sie aktiv auf dieses Kind zu. Ebenfalls neu eingeführt wurde der Klassenrat, der einmal wöchentlich in den Klassen stattfindet. In einem Sitzkreis können die Kinder ihre Wünsche äußern, sich entschuldigen oder andere loben.

Dass die Schulsozialarbeit gut angenommen wird, bemerkt Aysu Öztürk: „Die Kinder kommen nach der Pause zu mir und fragen nach Katrin.“ Die Themen, die die Kinder belasten, sind vielfältig und reichen von familiären über schulische bis hin zu privaten Angelegenheiten. Daher ist die Zusammenarbeit mit den Eltern essenziell, und Hausbesuche sind keine Seltenheit.

Zusätzlich gibt es Gewaltpräventionsworkshops an den Schulen, in denen vermittelt wird, weder das Eigentum noch die Gefühle anderer zu verletzen. Diese Workshops, die von der Stadt Bludenz initiiert wurden, behandeln Themen wie Gefühle und Grenzen, Gewalt, Mobbing und kulturelle Vielfalt.

Bedarf nach mehr Stunden

Doch die Schulsozialarbeiter haben wenig Zeit für solche Workshops: „Allein die drei Vormittage kann ich nur mit Einzelfallgesprächen füllen“, sagt Katrin Havrilla. Für Lehrerin Aysu Öztürk wäre es „fein, wenn Katrin die ganze Woche da wäre“, denn der Bedarf ist vorhanden. Hinzu kommt, dass die Schulsozialarbeiter Eltern zur Kinder- und Jugendberatung, zu Kinderärzten oder anderen Einrichtungen begleiten. Das Angebot soll niederschwellig sein. „Die Eltern sind dankbar, Unterstützung zu erhalten“, sagt Desiree Schoder-Mark, ebenfalls Schulsozialarbeiterin beim ifs.

Gefahr durch Handynutzung

Was Katrin Havrilla häufig beobachtet, ist, dass viele Kinder verhaltensauffällig und sehr aktiv sind. Sie haben oft Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Eine mögliche Ursache könnte darin liegen, dass die Kinder bereits in der Volksschule vermehrt Zugang zu Medien besitzen, erklärt Desiree Schoder-Mark. Die Eltern wüssten oftmals nicht, wie lange die Handyzeit betragen und welche Inhalte ihr Kind konsumieren sollte. Zwar sind Handys an der Volksschule St. Peter verboten, doch Whatsapp-Gruppen existieren dennoch. „Manche Themen, die früher nur an der Mittelschule auftraten, verlagern sich jetzt in die Volksschule“, sagt Desiree Schoder-Mark.