Warum die Wälder im Montafon selten älter als 250 Jahre werden

Andreas Drexel erklärt, warum eine stetige Verjüngung des Waldes wichtig für den Schutz der Menschen ist.

Silbertal Ein Bergwald kann bis zu 500 Jahre alt werden – theoretisch. Im Montafon aber erreichen die Wälder dieses Alter kaum, wie Forstbetriebsleiter Andreas Drexel am Kristberg erklärt. Der Grund: Ab etwa 200 bis 250 Jahren verlieren die Bäume an Stabilität und damit ihre Schutzfunktion. „Nach ca. 300 bis 400 Jahren würden die Bäume in sich zusammenfallen. Die Vitalität auf der Fläche geht verloren“, sagt Drexel. Mit dem Alter wird der Baum anfälliger für Schäden, Pilzbefall und Fäule, daher erreichen die Bäume in den Standeswaldungen im Schnitt ein Alter von rund 200 Jahren.

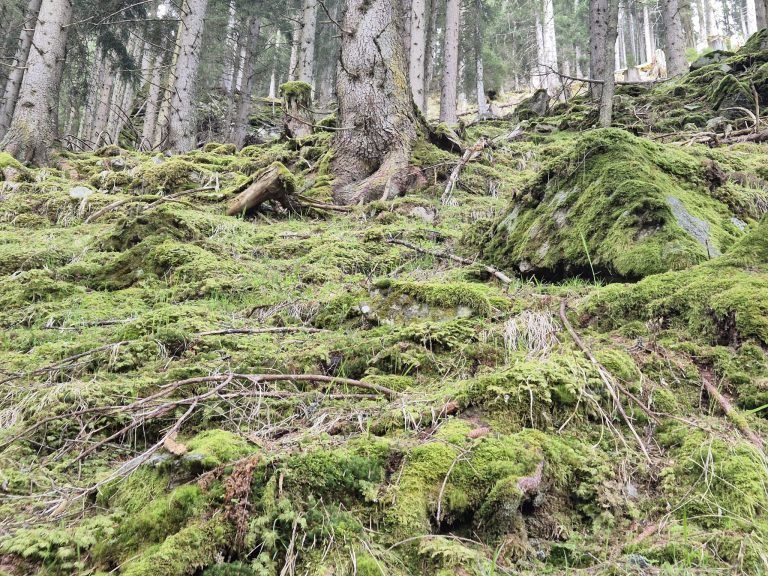

Deshalb gibt es ein Nutzungs- und Verjüngungskonzept. Im Idealfall muss nämlich nicht aufgeforstet werden, sondern die Natur macht das selbstständig. Unterschiedliche Altersstufen der Bäume sorgen für einen gesunden und stabilen Wald, der zugleich vielfältige Lebensräume auf kleiner Fläche bietet. Für die Verjüngung werden gezielt Schneisen geschlagen, um Licht und Platz für junge Bäume zu schaffen. Durch diese kontinuierliche Verjüngung bleibt die Schutzfunktion des Waldes erhalten. Der Wald schützt in den steilen Berglagen einerseits sich selbst, bzw. den Boden, auf dem er steht und andererseits häufig die unterhalb liegenden Siedlungen vor Steinschlag und Lawinen.

Das Problem mit dem Holzpreis

Der Wald schützt jedoch nicht nur vor Naturgefahren. Er bietet auch Erholung und wird wirtschaftlich genutzt – allerdings ohne großen Profit. „Wir haben hier ein massives Problem“, sagt Drexel. Während der Holzpreis seit den 1990er-Jahren stagniert, steigen die Lohnkosten stetig. „Pro Festmeter bekommen wir 70 bis 80 Euro, die Kosten der Ernte liegen bei 50 bis 60 Euro.“ Ein Gewinn bleibt kaum übrig. Förderungen vom Land helfen, doch der wirtschaftliche Druck bleibt. Zudem sind beim Stand Montafon bis zu 50 Prozent des genutzten Holzes Schadholz, welches oft weniger Erlöse bringt. Ein rund 25 Meter hoher, gesunder Baum bringt dem Forstfonds etwa 40 bis 50 Euro.

Damit müssen unter anderem auch Bau und Instandhaltung der Zufahrtsstraßen finanziert werden. Ziel der Bewirtschaftung ist daher nicht der Gewinn, sondern die Schutzfunktion und Artenvielfalt, die es zu erhalten gilt. „Der Wald ist – neben dem Wasser – der einzige Rohstoff, den wir in Österreich noch flächenmäßig besitzen. Fast die Hälfte des Landes ist bewaldet, in Vorarlberg sind es ca. ein Drittel“, betont Drexel.

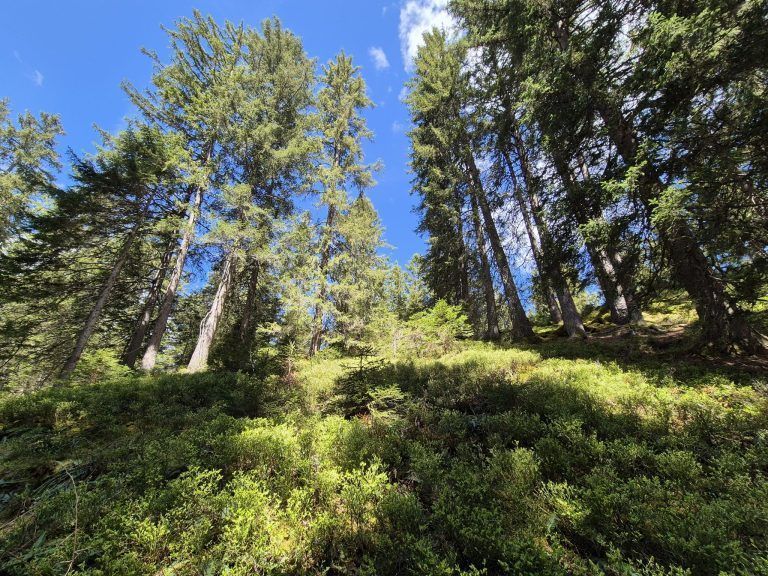

Zwei Faktoren beeinflussen das Wachstum der Bäume: Bodenqualität und Platzangebot. Ist der Wald zu dicht, bleiben die Stämme dünn. Ist der Boden schlecht, bleiben die Bäume niedrig. Eine Fichte braucht bis zu 40 Quadratmeter Platz, um sich gut zu entwickeln. In den Vorarlberger Bergwäldern dominieren Fichte und Tanne – wobei sich die Tanne zunehmend in der Verjüngung schwertut, da sie sehr gerne vom Schalenwild verbissen wird, was sie besonders schlecht verträgt.

„Die Kunst des Waldbaus“

Der Forstfonds wirtschaftet nachhaltig – es wird nur so viel Holz geerntet, wie auch nachwächst. „Das ist die Kunst des Waldbaus“, erklärt Drexel. Ein Baum braucht Jahrzehnte, um erntereif zu werden. Deshalb spricht man von „enkeltauglichen Wäldern“ – ein Projekt, das über Generationen hinweg wirkt. Ein kompletter Umbruch des Waldes dauert 100 bis 150 Jahre. Wo Altbäume verschwinden, wachsen junge nach. Arten wie das Auerhuhn sind auf alte, offene Waldbestände angewiesen, doch auch Waldränder sowie Totholz sind wichtige Lebensräume. Ein Teil des eingeschlagenen Holzes bleibt als Totholz im Wald – das entspricht etwa einem Fünftel der gesamten Menge.

90 Prozent der Standeswaldungen sind Schutzwald. Ein Teil der Wälder bleibt jedoch auch unberührt, weil sie entweder Naturwaldreservate oder unzugänglich sind.