Heftige Kritik an den Städte-Bürgermeistern

Antiziganismus-Bericht: Brief über Roma sei „Lehrbuch für Antiziganismus“.

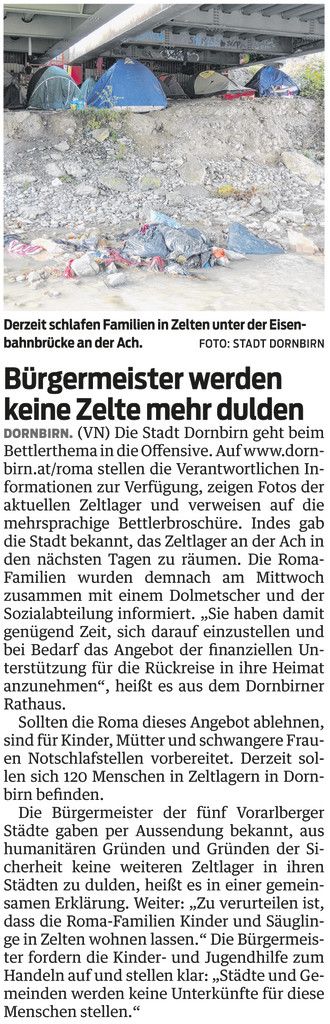

Wien, Dornbirn. Es war ein offener Brief ohne Erwartung einer Antwort. Die fünf Bürgermeister der Vorarlberger Städte äußerten sich Anfang des Monats gemeinsam zu Armutsmigranten und Bettlern, die angeblich vermehrt Vorarlberg als Ziel hätten. Bei der Präsentation des österreichischen Antiziganismusberichts am Donnerstag in Wien diente just dieser Brief als Lehrbuch-Beispiel für Ressentiments und Vorurteile gegenüber Roma und Sinti in Österreich.

Vorurteile gegen Sinti und Roma nennt man Antiziganismus. Es gibt drei Kern-Vorteile: Das des Nomadentums; den Vorwurf des parasitären Lebensstils, zum Beispiel, sie würden das Sozialsystem ausnützen; den Vorwurf, sich nicht an Regeln zu halten. „Der Brief der Bürgermeister ist wie aus dem Lehrbuch. Dort werden fast alle gängigen Stereotype beschrieben“, erklärt Andrea Härle, Geschäftsführerin des Verein „Romano Centre“. Den Roma würde unterstellt, sie hätten keinen Grund für ihre Reise. Zudem würde suggeriert, sie würden lieber nach Vorarlberg kommen als zu Hause zu arbeiten. Kein Wort sei darüber geschrieben worden, dass sie in Rumänien erst gar keine Chance auf Arbeit hätten.

Das Sprachbild sei entscheidend, sagt Härle. So sei zum Beispiel von Clans die Rede, wenn Familien gemeint wären. Dies würde eine Nähe zur Mafia herstellen. Ferdinand Koller, ebenfalls bei „Romano Centre“ und Autor des Berichts, ist selbst Vorarlberger und kennt daher die Situation im Land. Er kritisiert ebenfalls die Sprache: „Wenn man statt von Familienclans von Familien spricht, wäre nichts Verwerfliches dran, den armen Menschen Geld zu geben.“ Zudem versuche die Politik, die Legitimität für ihr Handeln dadurch zu erlangen, in dem sie die Schuld der Armutsflucht den Roma selbst gebe. „Zum Beispiel mit der Aussage, sie kommen her, statt zu Hause beim Aufbau zu helfen.“ Außerdem sei ständig vom „Roma-Problem“ die Rede. „Da gibt es kaum Fürsprecher, die aufschreien. Sprechen Sie einmal vom Juden-Problem oder Türken-Problem, da schreit Gott sei Dank jeder auf. Der Vergleich zeigt, wo wir stehen.“

Es gibt keine Anreize

Eine gängige Argumentation: Helfen wir, kommen mehr. Dies sei völlig verkehrt, Beispiele in Graz und Berlin würden das zeigen. Koller erzählt: „In Graz gibt es seit 20 Jahren eine Unterkunft. Es gab keinen vermehrten Zuzug.“ Eine Diskussion wie derzeit in Vorarlberg habe es nie gegeben. Sogar der Landeshauptmann habe öffentlich gedroht, den Familien die Kinder wegzunehmen. In anderen Bundesländern gebe es Unterstützungsangebote, in Vorarlberg würden diese Menschen dezidiert davon ausgeschlossen.

Auch Verallgemeinerungen sind Teil von Rassismus, hält Härle fest: „Notreisende aus dem Osten werden als Roma wahrgenommen, auch wenn sie keine sind. Die 24-Stunden-Pflegerin nicht, auch wenn sie Roma ist.“

Der Bericht ist eine Einzelfallstudie. Er soll aufzeigen, dass Sinti und Roma in vielen Bereichen mit Rassismus konfrontiert sind. Es führt vor Augen, dass emotionale Diskussionen über das Thema und die Zahl der Angriffe auf Roma zusammenhängen. Wie 2014 in Salzburg und aktuell in Vorarlberg. „Zwei Männer fühlten sich zum Beispiel bemüßigt, sich als Polizisten auszugeben und die Roma zu bedrohen“, erläutert Koller.

Betroffene würden sich immer noch selten gegen Diskriminierung wehren. „Erfreulicherweise können wir auch Fälle zeigen, in denen sich die Betroffenen erfolgreich gewehrt haben“, betont Claudia Schäfer vom Verein für Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (Zara), der an der Studie mitgearbeitet hat. Sie ist damit einer jener Menschen, die den Bürgermeistern eine späte aber saftige Antwort servierte.

Die Politik spricht von Familienclans statt von Familien.

Ferdinand Koller