Der Astronom, der das Weltbild umkrempelte

Heute vor 450 Jahren wurde der bedeutende Wissenschafter Galileo Galilei geboren.

schwarzach. (VN-hrj) „Und sie bewegt sich doch“, soll Galileo Galilei vor dem Inquisitionsgericht gesagt haben. Fakt ist, dass Galilei zu einem der bedeutendsten Astronomen, Mathematiker, Physiker und Philosophen werden sollte und die Welt verändern wollte. Doch damals herrschte in Europa die Kirche – auch über die Wissenschaft. Und wer sich mit ihr angelegt hat, landete vor dem „heiligen“ Inquisitionsgericht – wie Galilei.

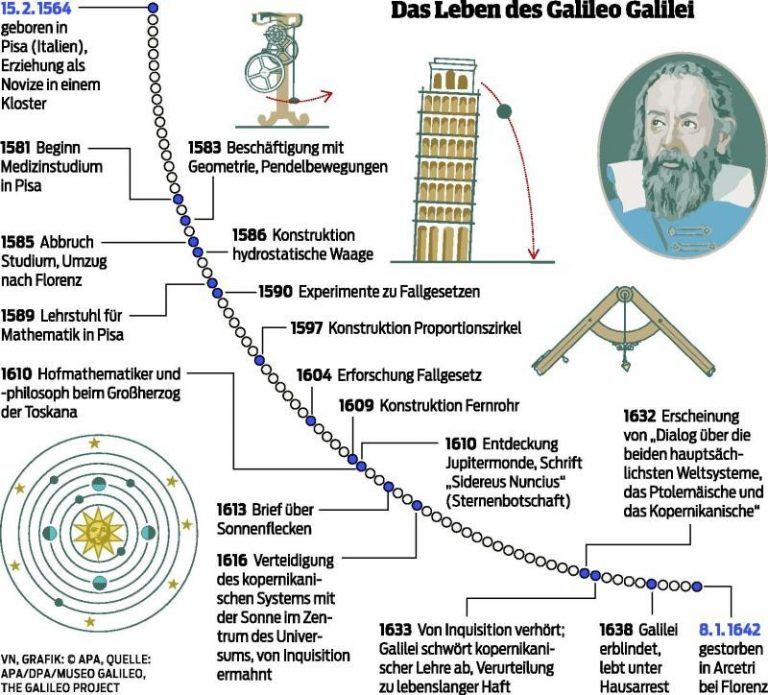

Geboren wurde er am 15. Februar 1564 in Pisa. Sein Vater Vincenco – ein Tuchhändler und Musiker – schickte ihn als Novize in ein Kloster, um ihn dann in Pisa Medizin studieren zu lassen. Doch Galilei wechselte zur Mathematik und Physik. Als Begründer der modernen, auf Experimenten beruhenden Physik widmete er sich bereits als Student den Gesetzen der Pendelschwingungen, untersuchte die Fallgesetze und erfand die hydrostatische Waage für die spezifischen Gewichte.

Er hinterließ mehrere zum Teil kurioser Erfindungen. Darunter einen Proportionalzirkel zur praktischen Lösung mathematischer Probleme, ein Thermoskop, einen auch als Besteck benutzbaren Taschenkamm sowie einen automatischen Tomatenpflücker.

Galilei zählt zu den ersten Menschen, die ein Fernrohr zur Beobachtung des Himmels benutzten. Mit seinem intensiven Blick in das Sonnensystem schaffte er es, das heliozentrische Weltbild wissenschaftlich zu beweisen. Dieses war von Kopernikus bereits 1514 als Theorie aufgestellt worden und besagt, dass die Sonne der Stern unseres Systems ist, um den alle Planeten kreisen – auch die Erde. Zudem erkannte Galilei, dass die Mondoberfläche gebirgig ist und dessen dunkle Partie von der Erde aufgehellt wird, dass Planeten im Gegensatz zu Fixsternen als Scheiben zu sehen sind, und dass die Milchstraße kein nebliges Gebilde ist, sondern aus unzähligen Sternen besteht.

Das heliozentrische Weltsystem ließ sich aber nicht mit der Bibel vereinbaren, wodurch 1615 sein Konflikt mit dem Vatikan begann. Das päpstliche Inquisitionsgericht verurteilte Galileis Abkehr vom „ptolemäischen Weltbild“ als Irrtum, verbot ihm, das Wissen über das heliozentrische Weltbild zu verbreiten und setzte die Kopernikus-Schrift auf den Index. Doch der Astronom studierte das Sonnensystem weiter, provozierte die Kirche weiter und landete schließlich vor der vatikanischen Justiz.

1633 verlangte das Inquisitionsgericht, von Galilei abzuschwören und verurteilte ihn zunächst zu einer Gefängnisstrafe. Ob er die erzwungene Abschwörung wirklich mit dem weltbekannten Zitat „Und sie bewegt sich doch“ quittiert hatte, blieb offen.

Papst Urban ließ die Haftstrafe des ketzerischen Wissenschafters in eine Art Hausarrest umwandeln und ließ ihn auf seinen Landsitz in Arcetri bei Florenz verbannen. Neun Jahre später, am 8. Jänner 1642, starb der Astronom, der das Weltbild umkrempelte, im Alter von 77 Jahren.

350 Jahre danach

Seit Galileos Tod vergingen mehr als 350 Jahre, bis die katholische Kirche mit ihm 1992 Frieden schließen konnte. „Merkwürdigerweise zeigte sich Galilei als aufrichtig Glaubender weitsichtiger als seine theologischen Gegner“, sagte Johannes Paul II. in seiner Wiedergutmachungsrede am 31. Oktober 1992, und betonte, einen „Fall Galilei“ dürfe es nie wieder geben.

Wer die Geometrie begreift, vermag in dieser Welt alles zu verstehen.

Galileo Galilei