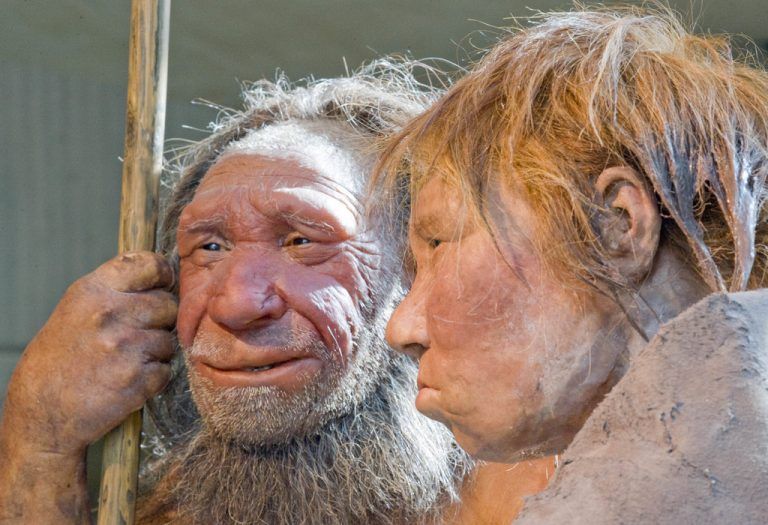

Urmenschen trugen bereits gemischte DNA

Neandertaler und moderne Menschen zeugten schon früh gemeinsame Kinder.

Leipzig. Anhand des Alters von untersuchten Knochen und der Beschaffenheit des Erbguts ergibt sich, dass Neandertaler und moderne Menschen schon vor etwa 100.000 Jahren gemeinsame Kinder hatten – und damit mehrere Zehntausend Jahre früher als bisher angenommen. Das berichten Forscher um Martin Kuhlwilm vom Max-Planck-Institut (MPI) für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Sie entdeckten im Genom eines Neandertalers aus dem Altai-Gebirge in Zentralasien Erbgutstückchen von modernen Menschen.

Dass der moderne Europäer ein bis vier Prozent seines Erbguts dem Neandertaler verdankt, ist seit einigen Jahren bekannt. Es bedeutet, dass die von Afrika nach Eurasien gezogenen modernen Menschen vor etwa 47.000 bis 65.000 Jahren hin und wieder Liebeleien mit ihren archaischen Verwandten eingegangen sein müssen, aus denen Nachwuchs mit gemischtem Erbgut hervorging.

Vermischung nachgewiesen

Die nun in der der Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlichte Entdeckung der Forscher zeigt aber, dass nicht nur der Neandertaler seine Gene im modernen Menschen (Homo sapiens) hinterlassen hat – auch er trug umgekehrt DNA des modernen Menschen in sich. Das gilt allerdings nicht für alle: Die Wissenschafter untersuchten neben dem Erbgut der Knochen aus dem Altai-Gebirge auch das von zwei Neandertalern, die in europäischen Höhlen gefunden wurden. Darin entdeckten sie keine Spuren des modernen Menschen. „Das bringt uns zu dem Schluss, dass die Vermischung im asiatischen Raum stattgefunden hat“, sagte Kuhlwilm.

Der Neandertaler gilt heute als weltweit am besten erforschter Urmensch. Der frühe Verwandte des Homo sapiens hat seinen Namen vom Fundort seiner Knochen – dem Neandertal bei Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen.

Was die Neandertaler in unserem Erbgut hinterlassen haben, ist wiederum nicht nur Gutes, wie eine weitere Studie jüngst ergab. Das Risiko, von Nikotin abhängig zu werden, werde ebenso von Neandertaler-Erbgut beeinflusst wie das für Depressionen, berichteten Forscher im Fachmagazin „Science“. „Das Gehirn ist unglaublich komplex, darum ist gut nachvollziehbar, dass es negative Konsequenzen haben kann, wenn aus einem ganz anderen evolutionären Pfad stammende Änderungen eingebracht werden“, erklärte die Hauptautorin Corinne Simonti.

Anderseits haben Neandertaler-Gene nach einer früheren Studie der MPI-Forscher das Immunsystem des modernen Menschen gestärkt („American Journal of Human Genetics“). US-Forscher fanden heraus, dass Gene von Neandertalern den Vorfahren moderner Menschen wahrscheinlich dabei geholfen haben, sich an die kühlere Umgebung außerhalb Afrikas anzupassen. Neandertaler-Erbgut ist demnach in heutigen Europäern und Ostasiaten insbesondere an Stellen vorhanden, an denen Wachstum und Ausgestaltung von Haut und Haaren geregelt werden („Nature“).

Stichwort. Neandertaler

Der Neandertaler (Homo neanderthalensis) ist ein ausgestorbener Verwandter des heutigen Menschen (Homo sapiens). Er entwickelte sich in Europa – parallel zum Homo sapiens in Afrika – aus einem gemeinsamen afrikanischen Vorfahren der Gattung Homo und besiedelte zeitweise große Teile Süd-, Mittel- und Osteuropas. Hinzu kommen Fossilienfunde aus Westasien (Türkei, Levante, Nordirak) und Teilen Zentralasiens (Usbekistan, Tadschikistan, Altai). Warum der Neandertaler vor rund 30.000 Jahren ausstarb, ist bislang ungeklärt.

Die Neandertaler erreichten im allgemeinen ein Lebensalter von gut 40 Jahren. Der Neandertaler hatte eine kürzere Kindheit als der moderne Mensch, er war bereits mit etwa 15 Jahren ausgewachsen.

Neandertaler wurden im Durchschnitt etwa 1,65 Meter groß, der Körperbau war wesentlich muskulöser als beim heutigen Menschen. Untersuchungen der Knochen mehrerer Neandertaler haben gezeigt, dass sich dieser Urmensch zu rund 95 Prozent von Fleisch ernährt hat.

Die Weitergabe von Techniken zur Herstellung von Steinwerkzeugen und von Jagdmethoden zeigt die Möglichkeit auf, dass der Neandertaler sprechen konnte. Auch die anatomischen Voraussetzungen waren gegeben, wenn auch die Sprache wegen des anders gearteten Kehlkopfes anders als heutige Formen geklungen haben mag.