Vom Kirchlein zur Pfarrei

Die Geschichte der Kirche St. Georg in Lauterach erstreckt sich von ihrer Gründung bis hin zur eigenen Pfarrei.

Lauterach Bereits im 12. Jahrhundert wird eine Kirche in Lauterach erwähnt, die dem Dorfadeligen Kolo gehörte und somit eine sogenannte Eigenkirche war. Er schenkte sie, zusammen mit dem Kirchhof, dem Kloster Mehrerau. Seitdem besuchten auch die Harder das Lauteracher Kirchlein.

Zwischen 1230 und 1249 erfolgte der Neubau der Kapelle. Für ihre treuen Dienste und weil die Lauteracher „wegen der oft hochgehenden Ache nur kümmerlich“ nach Bregenz zum Gotteshaus gelangen konnten, genehmigte der Landesherr, Markgraf von Hohenberg, 1443 die Errichtung einer ständigen Seelsorge in Form einer Kaplanei. Eine kontinuierliche priesterliche Betreuung war damit erst ab 1443 möglich, ausgehend von Bregenz St. Gallus.

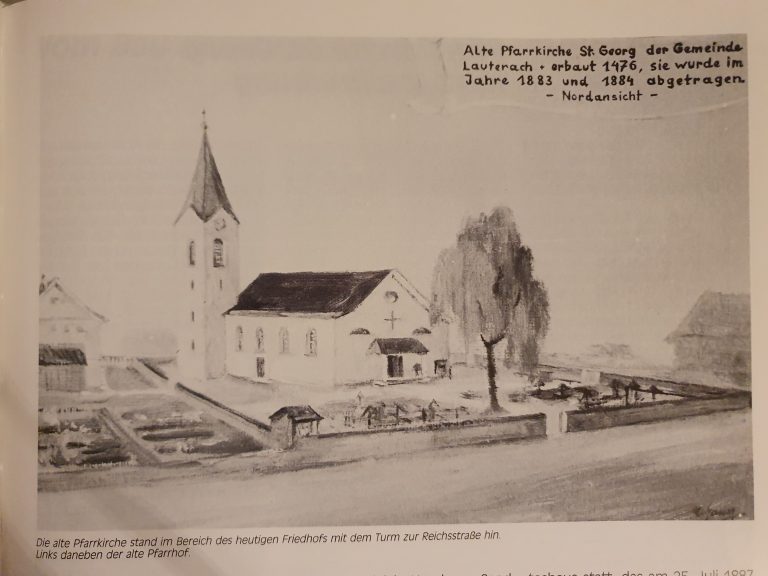

Im Jahr 1476 erhielt die Gemeinde die Erlaubnis, auf dem Gelände des heutigen Friedhofes eine neue Kirche zu Ehren des heiligen Georg zu errichten und einen eigenen Kaplan anzustellen. Aus dieser Zeit sind keine Priester namentlich bekannt.

Bau forderte Todesopfer

Am 8. Juni 1618 wurde die Kaplanei Lauterach zur eigenen Pfarre erhoben, bedingt durch die erschwerten Bedingungen bei Hochwasser, die eine zeitnahe seelsorgliche Betreuung in dringenden Fällen erschwerten. Die damals rund 400 Jahre alte Kirche wurde 1805 um etwa acht Meter erweitert, der Turmhelm war mit grünen Schindeln gedeckt.

Die Fenster besaßen Butzenscheiben aus Blei, am Turm waren drei Zifferblätter angebracht. 1884 musste die Kirche jedoch abgebrochen werden; die Mauern wurden gesprengt und der Schutt auf die Unterdorfstraße geführt. Vier Glocken und das Totenglöcklein fanden in der neuen Kirche Verwendung. Im Mai 1877 fasste man den Entschluss, nach Plänen des Architekten und Baumeisters Josef Anton Albrich eine neue Kirche zu errichten. Die Bürger beteiligten sich aktiv: Sand und Steine wurden aus der Ache im Frondienst herangeschafft und viel Holz im Gemeindewald zwischen Wolfurt und Buch geschlagen.

Während des Floßtransports auf der Ache kam es zu einem tragischen Unfall, bei dem der ledige Josef Mathis ertrank. Ein Jahr später stand das Dach, doch 1883 kam es zu einem vorübergehenden Baustopp. Ein Streit zwischen den Täferern, die eine Holzdecke bevorzugten, und den Gipsern, die eine Gipsdecke wünschten, verzögerte die Arbeiten. Letztlich entschied man sich für die kostspieligere Holzdecke, gefertigt von Meister Simon Kritzinger aus Zirbenholz. Am Kirchweihfest 1884 erfolgte der feierliche Einzug, 1887 die Weihe.

Weitere Renovierungen fanden 1907, 1959 und 1970 statt. Zwischen 2018 und 2019 wurde die Kirche generalsaniert und durch ein Pfarrzentrum erweitert.

Elektronisch gesteuertes Geläut

Das Kircheninnere zeichnet sich durch die sanft gewölbte Kassettendecke aus Zirbenholz mit Gemäldemedaillons von Meister Kaspar Rick aus. Der eichene Hochaltar wurde von Moritz Schlachter aus Ravensburg erbaut.

Im Kirchturm befindet sich ein Glockenspiel der Graßmayerschen Glockengießkunst. Aufgrund der Schwingungsmessung des Turmes müssen alle Glocken elektronisch gesteuert, der Läutewinkel einzelner Glocken angepasst und teilweise Stahlobergewichte eingebaut werden. Über der Kirche hielt Gott eine schützende Hand: Das fünfstimmige Bronzegeläute überstand die Kriegswirren heil. MEC