Zwei Wälderinnen in diplomatischer Mission

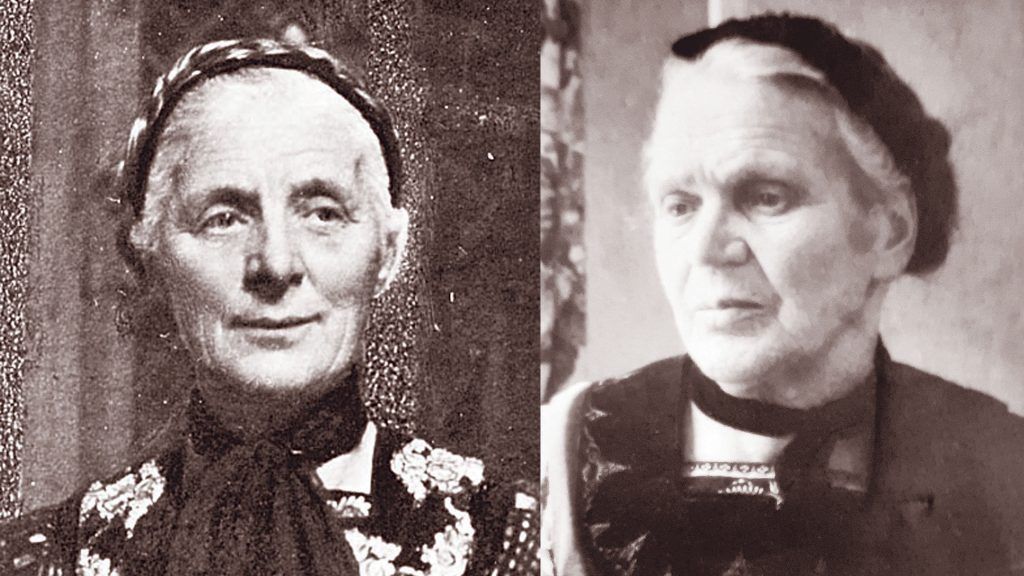

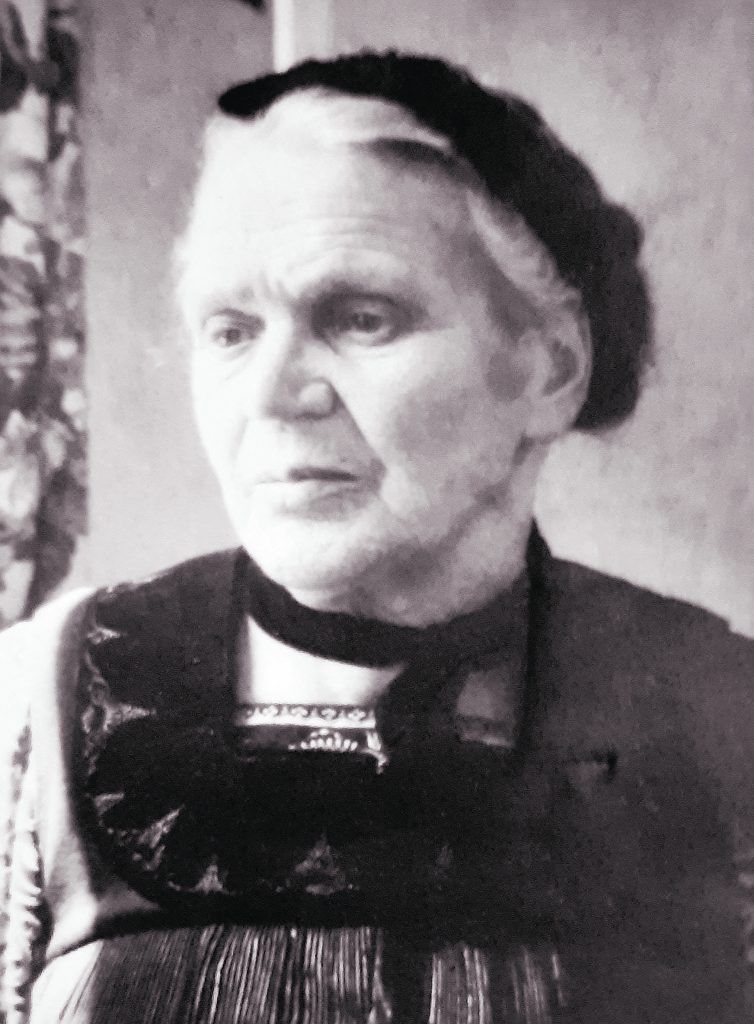

Historiker Meinrad Pichler über Maria Kaufmann (1869–1941) und Maria Nußbaumer (1872-1946), die sich als Initiatorinnen der „Frauenhilfsaktion“ für die Freilassung der Kriegsgefangenen des ersten Weltkrieges einsetzten.

Die Politiker der Jahre 1918/19, also der unmittelbaren Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, waren mit vielerlei Problemen konfrontiert. Für Vorarlberg galt es den staatlichen Ordnungsrahmen als eigenes Bundesland zu bestimmen und zu festigen, die katastrophale Versorgungslage in den Griff zu bekommen, die politischen Lager abzustecken und für die an die Macht Gekommenen, diese zu untermauern.

Schicksal der Kriegsgefangenen bedrückte die Menschen

Ein anderes Problem, das die kriegserschöpfte Bevölkerung bedrückte, war das Schicksal der Kriegsgefangenen. Dieses stand aber bei den dominierenden politischen Akteuren nicht an vorderster Stelle ihrer Agenda. Einerseits, weil die Probleme im Land präsenter waren, andererseits, weil der Umgang mit den Gefangenen bei den christlich-sozialen Politikern aus unterschiedlichen Gründen von Unbehagen und Skepsis grundiert war. Angesichts der für das Frühjahr 1919 angesetzten Wahlen bestanden Vorbehalte, wie sich die Kriegsteilnehmer verhalten würden. Ob sie etwa die vor dem kriegsbegeisterte Partei für das Desaster verantwortlich machen würden und ob Russlandheimkehrer nicht etwa bolschewistisches Gedankengut importieren könnten?

In dieser Situation schritten zwei mutige Frauen zur Selbsthilfe, weil sie aus eigener Erfahrung und aus Gesprächen mit anderen Frauen und Müttern vom trostlosen Schicksal der in Gefangenschaft befindlichen Männer und Söhne wussten. Maria Kaufmann aus Bezau und Maria Nußbaumer aus Andelsbuch gründeten eine „Frauenhilfsaktion“, deren Ziel es war, für die Befreiung vor allem der in Italien Gefangengehaltenen zu kämpfen beziehungsweise deren Schicksal zu lindern. Dafür setzten sie Geld, Zeit und Engagement ein und entwickelten einen Mut, der viele Männer im besseren Fall staunen, im schlechteren die Nase rümpfen ließ. Die Realpolitiker hielten die Aktivitäten der beiden Frauen für naiv, weil die Kriegsgefangenen ein Faustpfand für die verhandelnden Siegermächte darstellten.

Auf Initiative der beiden Frauen versammelten sich im Jänner 1919 in Bezau etwa 250 Frauen, um „zu erlaubter Selbsthilfe zu greifen“, nachdem sie die Regierung als untätig erachteten. Was das christlich-soziale Volksblatt noch als traditionelles weibliches „Liebeswerk“ wähnte, entwickelte sich zu einer politischen Aktion, wie sie bisher den Männern vorbehalten war.

Wer waren nun die beiden Aktivistinnen? Maria Kaufmann war 1869 in Bizau als Tochter einer Bauern- und Bäckersfamilie namens Feuerstein geboren, hatte 1890 den Bezauer Gerichtsbeamten Gallus Kaufmann geheiratet und in der Folge zwölf Kindern das Leben geschenkt. Um die wachsende Familie ernähren zu können, hatte sie 1905 das Stickfergger-Gewerbe angemeldet. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs wurden vier ihrer Söhne zu den Waffen gerufen. Alle vier kehrten glücklicherweise zurück. Ihr zweiter Sohn Benedikt war als Mediziner im Kriegseinsatz und später Primararzt in Steyr. Sorgen machten der Mutter zwei andere Söhne: Einer hatte als Kind einen schweren Unfall, ein zweiter wanderte 1923 nach Brasilien aus und kam dort 1929 auf ungeklärte Weise ums Leben. Maria Kaufmann verstarb 1941 „nach langem schwerem Leiden“.

Maria Nußbaumer kam 1872 in Bezau zur Welt. Ihre Eltern Johann J. und Maria Anna Simma betrieben eine Mühle und ein Handelsgeschäft, in dem sich die Tochter die Kenntnisse für ihre spätere berufliche Selbstständigkeit erwarb. 1892 heiratete sie den Steinmetz Johann Peter Nußbaumer aus Lingenau. Das junge Paar ließ sich in Andelsbuch nieder, eröffnete ein Steinmetzgeschäft und eine Krämerei. Wie ihre Kollegin brachte auch Maria Nußbaumer elf Kinder zur Welt und bereits acht Jahre vor jener vergab sie als Stickferggerin Aufträge. Ihr Leben lang war Nußbaumer eine geschäftige und umtriebige Frau. Ihren Lebensmittelhandel ergänzte sie um ein Textilgeschäft, eröffnete mit dem „Andelsbucher Hof“ eine Gastwirtschaft, und Mitte der 1920-Jahre meldete das Ehepaar Nußbaumer ein Gewerbe zur „Erzeugung von Putzmitteln für Metall, Glas und Email“ an. Als die „Offene Handelsgesellschaft“ nach dem Tod ihres Mannes 1939 in Zahlungsschwierigkeiten geriet, erwarb ein Schwiegersohn das Gasthaus. Überhaupt, so heißt es in ihrem Nachruf, habe „die umsichtige und unermüdliche Geschäftsfrau auch überaus schwere Zeiten durchgemacht“. Einen dieser Schicksalsschläge bildete der Soldatentod ihres ältesten Sohnes Rudolf, Student an der Kunsthandwerkerschule in Bozen, der in den letzten Kriegsmonaten im Ortlergebiet sein junges Leben lassen musste. Die Freude, dass mit Isolde Moosbrugger 1950 eine ihrer Enkelinnen als erste Bregenzerwälderin ein Doktorat erwarb, erlebte sie nicht mehr. Sie verstarb nämlich im August 1946 unter dramatischen Umständen. Als in der Nacht vom 4. auf den 5. August der Andelsbucher Hof in Brand geriet, konnte die alte Frau nur noch mit schweren Brandwunden aus dem ersten Stock gerettet werden. Maria Nußbaumer verstarb wenige Tage später in Bregenzer Krankenhaus.

Bei der Frauenversammlung im Bezauer Gasthof Post im Jänner 1919 wählten die Anwesenden nicht nur Maria Kaufmann und Maria Nußbaumer zu ihren Sprecherinnen, sie beschlossen auch eine Unterschriftenaktion von betroffenen Frauen im ganzen Land. Innerhalb weniger Wochen konnten die beiden bei ihren kommenden Vorstellungen 3100 Unterschriften präsentieren. Maria Nußbaumer, so Mitstreiterin Kaufmann in ihrem Bericht an den Landesausschuss, habe die Idee formuliert, einen Brief an den amerikanischen Präsidenten zu richten und diesen direkt in der US-Botschaft in Bern zu übergeben. Und das taten die beiden am 5. Februar 1919 mit Unterstützung von Schweizer Stellen und Personen, die ihnen die Türe in die amerikanische Gesandtschaft öffneten. Der Botschaftsvertreter überflog das Schreiben und versprach, dasselbe an das Weiße Haus zu leiten. „Durchdrungen von der Größe Ihrer idealen Bestrebungen,“ heißt es darin, „die Staaten Europas nach echt demokratischen Gründen neu aufzubauen und einzurichten, staunend über die moralische und physische Kraft, mit der Sie, verehrtester Präsident, diesen Idealen auch zum Wohle aller Völker Geltung verschaffen, um für alle Zeiten ein solches Völkermorden unmöglich zu machen: gestützt auf Ihren unbestechlichen Rechtssinn, gestatten sich die Frauen und Mütter Vorarlbergs die Freiheit, in ihrer Gesamtheit und durch ihre gewählten Vertreterinnen die Bitte zu unterbreiten, bei den Regierungen Italiens und Rußlands zu wirken, daß die Kriegsgefangenen in diesen Ländern tunlich bald in ihre Heimat entlassen werden und bis dahin in humaner Weise behandelt werden. […] Liebe und Pflicht sind die Gründe, die uns Frauen zu dieser Bitte drängen, Liebe zur Familie, die durch das Ausbleiben der Gefangenen mehr und mehr dem Verfalle entgegengeht, unsere Pflicht ist es, am Neuaufbau einer volkstümlichen Regierung mitzuwirken.“

Die Bittschrift war rhetorisch wirkungsvoll aufgebaut: Nach einer „captatio benevolentiae“ (Erlangung des Wohlwollens des Angesprochenen) wird unmittelbar das zentrale Anliegen formuliert und schließlich die Absicht und Legitimation der Briefschreiberinnen begründet.

Als nach Wochen keine Antwort aus Amerika eintraf, wurden die beiden Frauen mit der Kritik konfrontiert, dass kompetente italienische Stellen hätten angesprochen werden sollen und nicht das ferne Amerika. So reiste Maria Kaufmann neuerlich nach Bern – Maria Nußbaumer hatte keinen gültigen Pass – und erhielt in der amerikanischen Botschaft die Zusicherung, dass der Präsident ihr Schreiben beantworten werde; das Schweizer Rote Kreuz besorgte ihr Termine bei Vertretern der italienischen Hilfsorganisationen und beim italienischen Militärattaché. Ihr Eindruck war, dass die Italiener „weitherziger“ geworden seien, gleichzeitig musste sie aber hören, dass die italienfeindlichen Presseberichte in den österreichischen Zeitungen dem Anliegen nicht förderlich seien.

Schlussendlich wurde die couragierte Dame in Wäldertracht auch noch von Bundesrat Calonder empfangen, der ihr den Einsatz der Schweizer Regierung für die Vorarlberger Gefangenen zusicherte. In einem zusammenfassenden Bericht vom 10. April 1919 setzte Kaufmann den Landesausschuss über ihre Reisen in Kenntnis. Anfang Juni 1919 sprachen die beiden Damen beim höchsten italienischen Militär in Innsbruck vor. Als im Sommer 1919 die ersten Gefangenentransporte aus Italien kamen, hatten die Frauen ihre Mission fast erfüllt. Aber nochmals wandte sich Frau Nußbaumer telegrafisch an die italienische Botschaft in Wien mit der Bitte, die Heimtransporte zu beschleunigen.

Das Engagement der beiden Frauen war nicht ausschlaggebend für die Freigabe der Gefangenen, aber eine wichtige öffentliche Stimme, als die offizielle Politik zauderte. Der Dank des Vaterlandes blieb ihnen versagt, die Heimkehrer aber bedankten sich für die Hilfe bei mehreren öffentlichen Anlässen.

Im Herbst 1919 gründeten einige prominente Männer einen „Verein für Gefangenenfürsorge“. Die Frauen hatten ihre Schuldigkeit getan.

Der Historiker Meinrad Pichler stellt in der Serie „Avantgarde“ historische Persönlichkeiten in und aus Vorarlberg vor, die auf wirtschaftlichem, sozialem oder kulturellem Gebiet vorangegangen sind beziehungsweise vorausgedacht haben und damit über ihre Zeit hinaus wirksam wurden. Neben biografischen Stationen gilt es deshalb vor allem zu zeigen, was diese Personen öffentlich Bleibendes geschaffen, erfunden oder erdacht haben. Da durch aktuelle Gegebenheiten wieder vieles neu gedacht und eingerichtet werden muss, sind innovative Köpfe immer gefragt.