Die Lebensgeschichte von Oswald Schwendinger

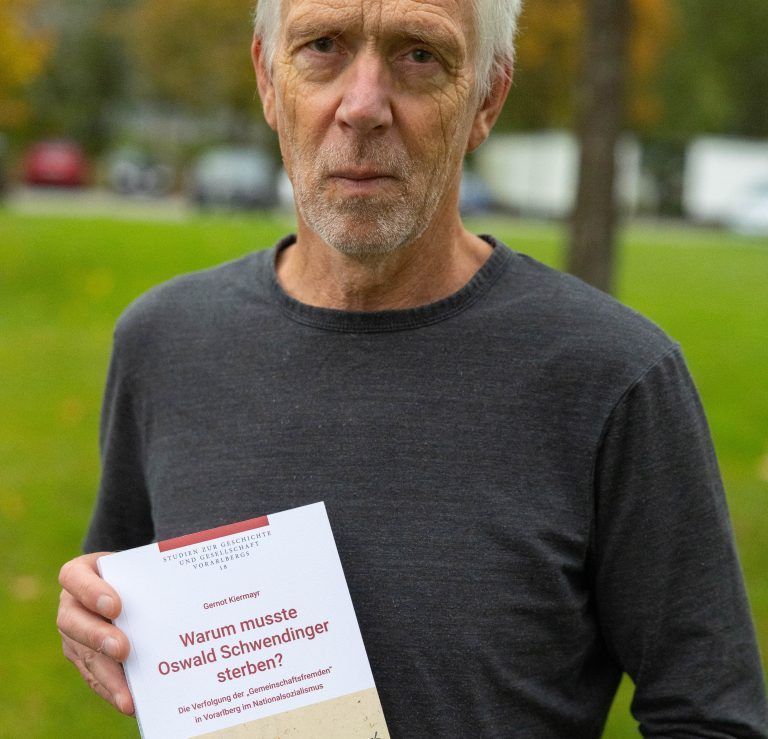

In seinem Buch rekonstruiert Gernot Kiermayr das Leben dieses vergessenen Opfers.

Schwarzach Die Lebensgeschichte von Oswald Schwendinger illustriert beispielhaft die Opfergruppe, welche Gernot Kiermayr in seinen Forschungen darstellt. Diese Menschen, die sich den gesellschaftlichen Normen widersetzten oder sie nicht befolgen konnten, wurden als „abweichend“ betrachtet und gerieten dadurch häufig mit dem Gesetz in Konflikt, was sie „straffällig“ machte. Ihre anfänglich milden Strafen markierten oft den Startpunkt eines weiteren sozialen Abstiegs. Unter dem Nationalsozialismus wurden sie aus der „Volksgemeinschaft“ ausgeschlossen und letztendlich ermordet. In der Nachkriegszeit blieben sie von jeglicher Entschädigung ausgeschlossen und wurden auch aus dem kollektiven Gedächtnis verbannt. Gernot Kiermayr widmet sich seit vielen Jahren der Erforschung von Vorarlbergern, die während der Zeit des Nationalsozialismus aufgrund von als „erbkrank“, „minderwertig“ oder „asozial“ erachteten Eigenschaften verfolgt und oft getötet wurden.

Frage: Ihr Buch “Warum musste Oswald Schwendinger sterben?” taucht tief in das Leben Oswald Schwendingers und ähnlich stigmatisierter Individuen während der NS-Zeit ein. Was inspirierte Sie zu dieser tiefgehenden Untersuchung?

Antwort: Ursprünglich entstand die Idee während der Arbeit an meiner Dissertation, in der ich das tragische Schicksal psychisch Kranker und als erbkrank bezeichneter Menschen während der NS-Zeit untersuchte. Als ich die Gelegenheit bekam, mich intensiver mit der Thematik auseinanderzusetzen, entdeckte ich die Tiefe und die Notwendigkeit genauerer Forschungen. Dieses Projekt entwickelte eine eigene Dynamik, aber nun ist es fertig.

Sie zeichnen eine historische Linie von der Armutspolitik in der Monarchie und der Ersten Republik bis zur rassenpolitischen Verfolgung im Nationalsozialismus. Welche Parallelen und Unterschiede sehen Sie im Umgang mit sozial marginalisierten Menschen durch die verschiedenen Epochen?

Ein fundamentaler Unterschied liegt darin, dass die Politik bis zum Austrofaschismus keine eliminierende Agenda verfolgte. Es gab zwar Ausgrenzung, Inhaftierungen und schlechte Behandlungen in Verwahranstalten, aber das Töten war tabu. Die Nationalsozialisten überschritten diese Grenze ohne Bedenken.

Oswald Schwendinger wurde in einer Beurteilung durch den Direktor seiner Volksschule als „geistig nicht ganz normal“ beschrieben. Wie repräsentativ ist seine Geschichte für andere, die während der NS-Zeit als „asozial“ oder „kriminell“ gebrandmarkt wurden?

Leider sind die persönlichen Geschichten dieser Menschen kaum bekannt, da sie extrem selten eigene Aufzeichnungen hinterließen. Aber Verwaltungsdokumente bieten Einblicke. Besonders im Fall Oswald Schwendinger, durch den wir ein Fenster in das Leben dieser vergessenen Opfer öffnen können. Schon in seiner Jugend begann die stigmatisierende Ausgrenzung, die seine „Negativkarriere“ prägte, und offenbart die tief verwurzelten Klassenvorurteile der damaligen Gesellschaft.

Sie betonen, dass eine öffentliche Anerkennung der Opfer sozialrassistischer Verfolgung bis heute fehlt. Warum hält diese Ignoranz an und wie können wir die Erinnerung an diese Opfer wachhalten?

Die Anerkennung dieser Opfer begann erst spät, Ende der 1990er-, Anfang der 2000er-Jahre, bedingt durch restriktive Opferfürsorgegesetze, die Menschen mit Vorstrafen ausschlossen. Eine Möglichkeit, die Erinnerung wachzuhalten, ist die aktive Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte. Wenn Menschen auf ein Stigma stoßen, sollte es kein Grund für Scham sein, sondern ein Anstoß, die Unrechtmäßigkeit der Ausgrenzung und Verfolgung zu erkennen und ins Bewusstsein der Gesellschaft zu rufen.

Gernot Kiermayr „Warum musste Oswald Schwendinger sterben? Die Verfolgung der ‚Gemeinschaftsfremden‘ in Vorarlberg im Nationalsozialismus“

Buchpräsentation am 13. November, 19 Uhr

Kolpinghaus Dornbirn