Franz Kafkas Direktor

Dr. Johann Konrad Hackspiel aus Riefensberg (1830-1901).

Der 100. Todestag des Dichters Franz Kafka am 3. Juni scheint Anlass genug, einen Vorarlberger vorzustellen, der in Kafkas Leben eine nicht unbedeutende Rolle gespielt hat. Es ist das Dr. Johann Konrad Hackspiel (1830-1901) aus Riefensberg, der als Direktor an jenem Prager Gymnasium amtierte, das der junge Kafka absolvierte.

Johann Konrad Hackspiels Weg vom Riefensberger Bauernbub zum respektierten Direktor einer angesehenen großstädtischen Bildungseinrichtung war weder vorgezeichnet noch einfach. Den wichtigsten Anstoß gaben mit Sicherheit die Eltern, die beide überdurchschnittlich gebildet waren. Der Vater Josef Hackspiel, der auf den Hof seiner Gattin Anna Raid geheiratet hatte, unterrichtete an der Schule Riefensberg und fungierte ab 1838 für viele Jahre als Vorsteher. Die gesamte Riefensberger Hackspiel-Sippe zeigte sich als bildungsbeflissen. Mit Konrad Hackspiel waren etwas zeitversetzt zwei weitere Hackspiel am Feldkircher Gymnasium, sie beide schlugen eine geistliche Laufbahn ein.

Der am 9. Jänner 1830 geborene Johann Konrad war das dritte von zwölf Kindern, von denen sechs das Kleinkindalter überlebten. Als er 1846 eben die dritte Klasse am Feldkircher Gymnasium erfolgreich zu Ende gebracht hatte, verstarb die erschöpfte Mutter. Aus ihrem Erbe wurde in den Folgejahren ein Teil des Studiums finanziert. Nach dem Tod des Vaters verzichtete Johann Konrad Hackspiel deshalb auf jegliche Erbansprüche zugunsten seiner Geschwister. 1849 schloss Hackspiel gemeinsam mit seinem Klassenkollegen Ludwig Gabriel Seeger, als Dichter Seeger an der Lutz, das Feldkircher Gymnasium ab und begab sich an die Universität München, im Jahr darauf inskribierte er an der Universität Wien. Hier legte er nach einem nur dreijährigen Studium die Lehramtsprüfungen für Mathematik und Physik ab und begann ab dem Herbst 1853 am Gymnasium im mährischen Iglau (tschechisch Jihlava) zu unterrichten. Berufsbegleitend schloss er ein Doktoratsstudium mit der Promotion im Herbst 1860 ab. Bald nach seiner Ankunft begann sich der Professor auch im öffentlichen Leben der Stadt zu profilieren. Iglau war eine deutsche Sprachinsel innerhalb der mehrheitlich tschechischen Markgrafschaft Mähren und hatte deshalb ein besonders lebendiges deutsches Vereinsleben aufzuweisen, das dem Erhalt der ethnischen Eigenständigkeit und der bürgerlichen Geselligkeit dienen sollte. Mit seinen Turnkameraden gründete Professor Hackspiel 1866 eine freiwillige Feuerwehr, zu deren erstem Obmann er gewählt wurde. Ab 1867 war Hackspiel Mitglied im Gemeindeausschuss der Stadt Iglau.

Bereits 1858 hatte er mit Karolina Killian (1840-1928) eine Tochter aus dem bedeutendsten Handelshaus der Stadt geheiratet. Der Ehe entstammten eine Tochter und ein Sohn.

Mindestens einmal, nämlich im Sommer 1865, weilte Dr. Hackspiel mit Familie auf Heimaturlaub in Vorarlberg.

Da der Verdienst in der Residenzstadt höher als in einer Provinzstadt war und die Aufstiegschancen von Wien aus als günstiger galten, bewarb sich Hackspiel 1870 mit Erfolg auf eine frei gewordene Stelle am vornehmen Akademischen Gymnasium in Wien. Hier bekam er eine 7. Klasse als Klassenvorstand, Mathematik- und Physiklehrer zugewiesen. Nachdem er sich einige Wochen die nach seiner Ansicht lockeren Sitten der vornehmen und zum Teil arroganten Knaben angesehen hatte, fasste er die Zügel enger. „Von Obergymnasiasten“, so soll Hackspiel seine pädagogischen Vorgaben formuliert haben, „kann ich erwarten, dass sie sich anständig benehmen, aber nicht während des Unterrichts gähnen und schwätzen und lärmen und einem keck ins Gesicht lachen. Sie sind hier nicht in einem Dorfwirtshaus und ich werde Sie schon Mores lehren.“ Das scheint er auch tatsächlich getan zu haben. Einer der Schüler, der spätere österreichische Ministerpräsident Max von Beck, erinnerte an seinem Klassenvorstand ein eigentümliches Gemisch von Wohlwollen und Sarkasmus.

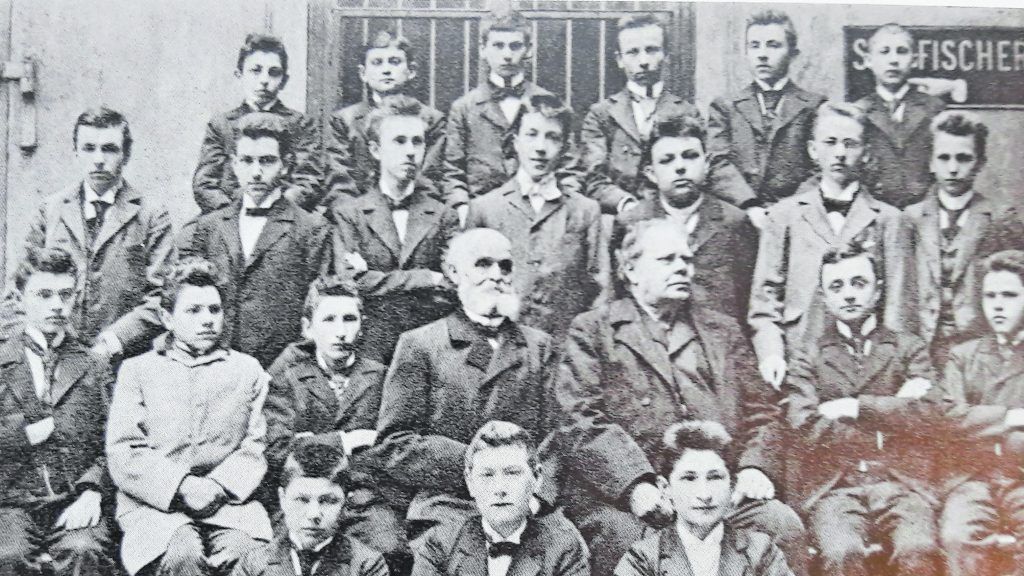

Bereits 1873 wurde Hackspiel zum Direktor des deutschen Gymnasiums in der Prager Altstadt ernannt. Hier in Prag entwickelte sich der Riefensberger zu einem angesehenen Schulleiter und aktiven Standesrepräsentanten. Sein Wort, das er oft erhob, hatte in den Gremien Gewicht. Als in Prag 1883 der Verein „Deutsche Mittelschule“ gegründet wurde, erkor ihn die Versammlung zu ihrem ersten Obmann. 1890 wurde er in den Vorstand des deutsch-österreichischen Mittelschultages gewählt und von diesem 1893 auf den „Congress of Secundary Education“ in Chikago entsandt.

Trotz der nationalen und religiösen Besonderheiten und Bedrängnisse des Standorts Prag war er ein loyaler Vertreter des damaligen österreichischen Bildungssystems, das auf einer recht harten Leistungs- und Pflichtethik basierte. Gleichzeitig aber wurde ihm nachgerühmt, dass ihm „hohle Pedanterie und Förmlichkeit“ fern lägen und dass ihm neben „strenger Integrität“ auch „Leutseligkeit“ zu eigen sei.

In seinen Funktionen als Mitglied des böhmischen Landesschulrates und als Standesvertreter trat er immer wieder für Neuerungen, wie etwa die Einführung von Schulreisen, ein, kämpfte für mehr Gerechtigkeit bei der Beurteilung der Maturanten und für eine Ausweitung der Schulautonomie. Heftigen und erfolgreichen Widerspruch legte er auf dem Mittelschultag 1888 gegen den Antrag seines Landsmannes Josef Wichner ein, der im Auftrag des „Deutschen Sprachvereins Krems“ die Tilgung von Fremdwörtern aus den Referaten und Diskussionen der Mittelschultage durchsetzen wollte. Mit wenigen anderen kämpfte Hackspiel für eine finanzielle Besserstellung der Supplenten, also der jungen Lehrer mit unbefristeten Verträgen. Als diese aber die privilegierte Stellung und Entlohnung der arrivierten Schulmänner kritisierten, gab Hackspiel zu bedenken, dass eine „Direktorstelle auch ihre Schattenseiten“ habe. Sein letztes großes Projekt war die Errichtung eines schuleigenen botanischen Gartens, der im Herbst 1898 vom böhmischen Statthalter feierlich eröffnet wurde.

Als oberster Standortvertreter eines rigorosen Systems und als kühler Mathematiker war Direktor Hackspiel dem scheuen Schüler Franz Kafka nur eine entfernte Größe und kaum eine Stütze, mit deren Hilfe er Selbstvertrauen und Schulfreude hätte entwickeln können. Seine bloße Präsenz und sein zeitweises Auftreten in der Klasse machten aber Eindruck; so etwa die Anwesenheit des Direktors in der Klasse, als der Naturkundelehrer in der 6. Schulstufe eine Art Aufklärungsunterricht durchführte. Im Umgang mit den Schülern scheint zumindest der alte Hackspiel etwas bärbeißig gewesen zu sein, zudem besaß er eine tiefe Stimme; beides trug ihm jedenfalls an seiner Wiener Dienststelle den Übernamen „Petz“ und in Prag „Brumm“ ein.

Von Kafka selbst gibt es keine direkten Äußerungen zu Direktor Hackspiel. Andere Schüler aber sahen den „gewissenhaften Direktor“ jedenfalls im Nachhinein als einen bedeutenden Pädagogen. „Was Direktor Hackspiel mit seinen Lehrern an der sprichwörtlich gewordenen Musteranstalt gewirkt,“ schrieb ein ungenannter ehemaliger Schüler, „bildet eines der glänzendsten Kapitel des deutschen Mittelschulwesens in Prag.“

Im Sommer 1899 trat Hackspiel nach 46 Dienstjahren in den Ruhestand, konnte diesen aber nur noch eineinhalb Jahre genießen. Er starb am 3. Jänner 1901 in Iglau.

In zahlreichen Untersuchungen zu Kafkas literarischen Stoffen und Gesprächskonstellationen wird auf seine tiefe Prägung durch die Gymnasialzeit verwiesen. Und da war Bregenz in Form des Direktors präsent und zudem mit der höchsten Autorität konnotiert. Dass Kafka die Herkunft von Direktor Hackspiel kannte, geht allein schon aus der Tatsache hervor, dass im selben Jahresbericht, in dem Kafkas erfolgreich abgelegte Matura im Juni 1901 vermeldet wird, ein ausführlicher Nachruf auf den zu Jahresbeginn 1901 verstorbenen Hackspiel erschien. Hier wird als Geburtsort des ehemaligen Direktors „Riefensberg bei Bregenz in Vorarlberg“ angegeben.

In zahlreichen Texten Kafkas wird eine offizielle Autorität wie der Vater oder eine Amtsperson um Rat oder Auskunft gebeten. Der Fragesteller erhält aber nicht nur eine ausweichende, sondern eine der Frage unangemessene und damit keineswegs hilfreiche Auskunft. Eine solch typische Gesprächssituation hat Kafka in einer Tagebuchnotiz vom 6. Juli 1916 festgehalten:

Einer lag schwerkrank im Bett. Der Arzt saß beim Tischchen, das an das Bett geschoben war, und beobachtete den Kranken, der wiederum ihn ansah. „Keine Hilfe“, sagte der Kranke, nicht als frage, sondern als antworte er. Der Arzt öffnete ein wenig ein großes medizinisches Werk, das am Rande des Tischchens lag, sah flüchtig aus der Entfernung hinein und sagte, das Buch zuklappend: „Hilfe kommt aus Bregenz.“ Und als der Kranke angestrengt die Augen zusammenzog, fügte der Arzt hinzu: „Bregenz in Vorarlberg.“ – „Das ist weit“, sagte der Kranke.

Hier wie auch andernorts bei Kafka gibt eine zuständige Autorität eine scheinbar inadäquate, ja absurde Antwort auf eine sinnvolle beziehungsweise berechtigte Frage. In diesem Fall steht Bregenz für das vage Irgendwo und zugleich für das mögliche Nirgendwo, als Chiffre für eine in weiter Ferne liegende Rettung. Verstärkt wird diese Aussichtslosigkeit durch die Metapher des Buch-Zuschlagens. Nachdem Kafka nie persönlich in Bregenz war, scheint er hier nicht nur zum von Prag am weitesten entfernten Ort der Monarchie gegriffen zu haben; ebenso gut könnte die Ortswahl dem Andenken an den Schuldirektor geschuldet sein. In Kafkas Erinnerungsrepertoire, das von der Schulzeit massiv geprägt wurde, verkörperte der Direktor einen jener Vorgesetzten, mit denen sich der Autor ein Leben lang auseinandersetzte: eine Autorität, die Unterordnung verlangte, ohne Schutz oder gar Hilfe zu bieten. Die an Bregenz gebundene sarkastische Auskunft beziehungsweise versagte Hilfe könnte sehr wohl an den Gymnasialdirektor Dr. Johann Konrad Hackspiel gemahnen. Wie andere Autoritäten auch war er für das verängstigte Kind zwar sehr präsent, aber doch fern und wenig hilfreich. Und die Mathematik war für den Sprachkünstler durchwegs angstbesetzt. Die meisten wichtigen Prüfungen in diesem Fach, gestand Kafka später einem Freund, habe er mit Weinen bestanden. Also vielleicht doch mit ein wenig Hilfe aus Bregenz.