Wie Störungen den Fortschritt anstoßen

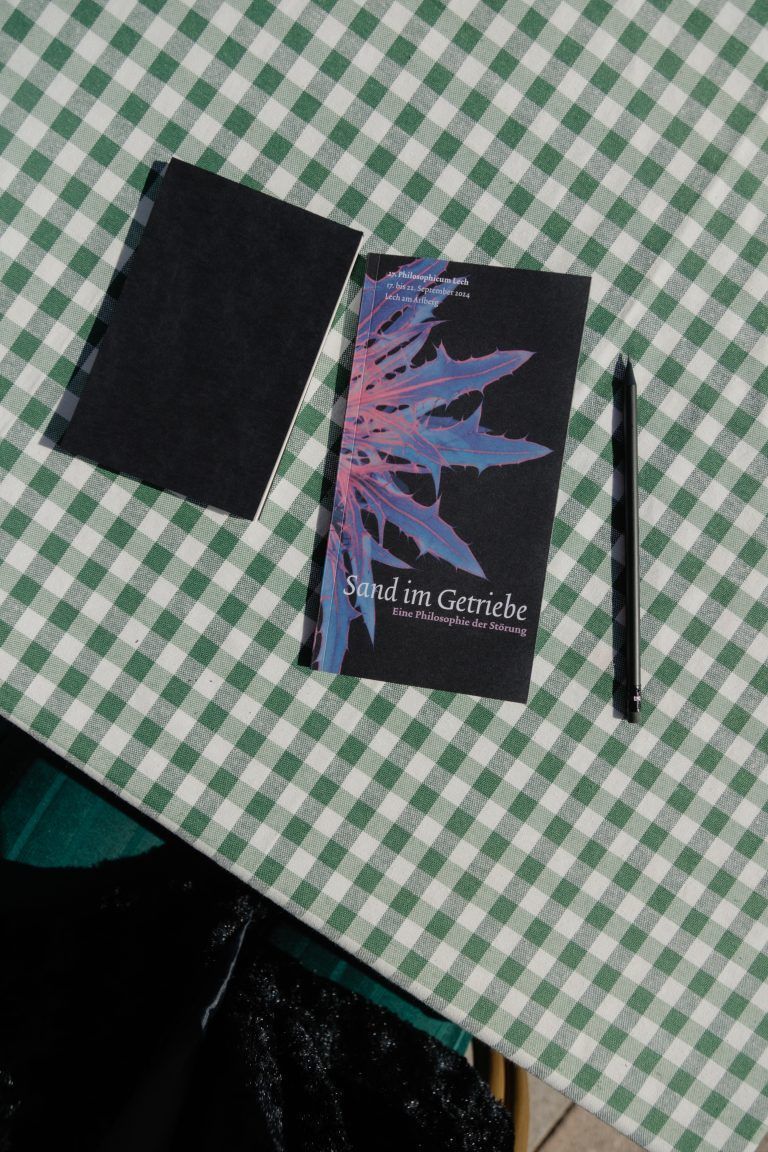

Eine Philosophie der Irritation beim 27. Philosophicum Lech.

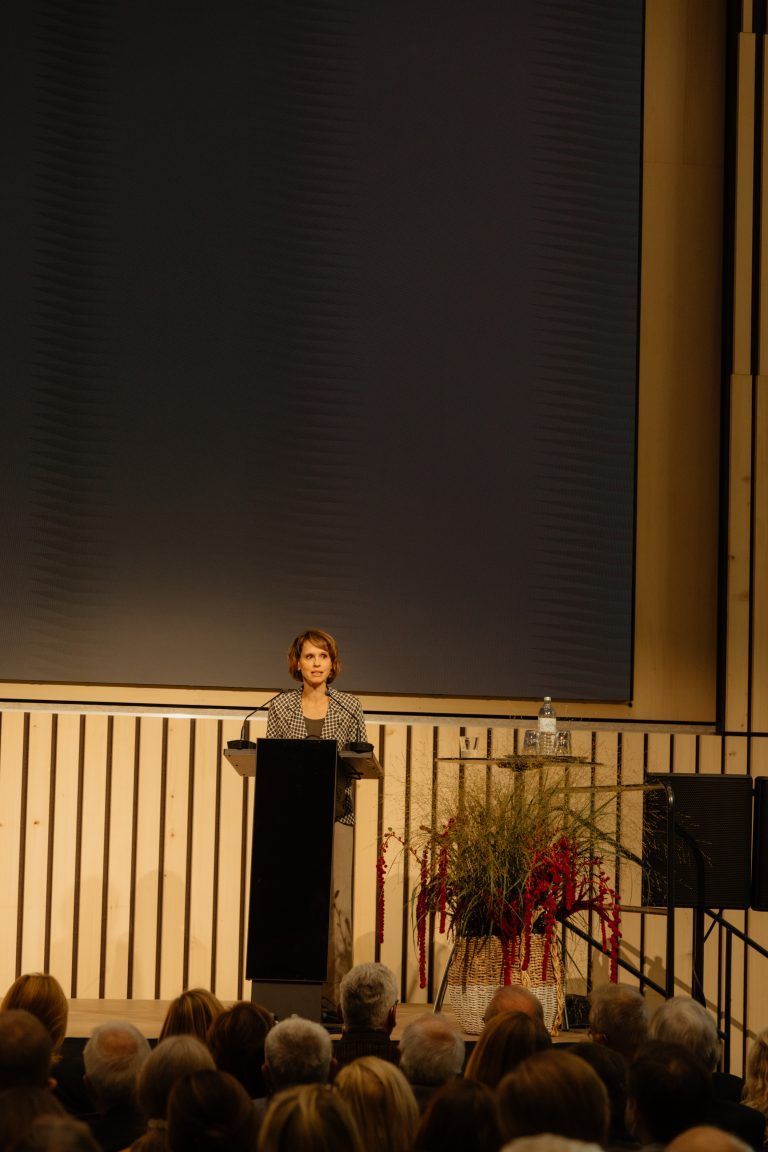

Lech Nach dem Impulsforum zum Thema „Konsensstörung. Sind wir uns alle zu einig?“, das so kontrovers und “uneinig” verlief, dass eine Teilnehmerin vorzeitig das Podium verließ, und nach den Eröffnungsreden, unter anderem von Finanzminister Magnus Brunner, führte Barbara Bleisch, die seit diesem Jahr gemeinsam mit Konrad Paul Liessmann die Intendanz innehat, in das diesjährige Thema ein. Bis Sonntag präsentieren zehn Referenten ihre Perspektiven. Höhepunkt des Festivals ist die Verleihung des Essaypreises „Tractatus“ an Philipp Hübl.

In ihrem anregenden Einführungsvortrag setzte sich Bleisch mit dem Phänomen der Verstörung auseinander und betonte die Rolle der Philosophie als sensibles Barometer gesellschaftlicher Entwicklungen. Bleisch wies darauf hin, dass die Philosophie oft als weltfremd angesehen werde, als eine Domäne intellektueller Idealisten, die abseits der Realität agierten. Die Kunst des Denkens habe jedoch häufig gesellschaftliche Veränderungen antizipiert und reflektiert. Ein Beispiel dafür sei das Philosophicum selbst: Konrad Paul Liessmann eröffnete eine Tagung über Geld am Tag der Lehman-Pleite, die Konferenz über Krieg fand nur zwei Wochen nach Beginn des Kosovo-Konflikts statt.

Bleisch lud das Publikum ein, den Begriff der Irritation auch in alltäglichen, oft humorvollen Situationen zu erkennen. Sie nannte das laute Rascheln von Chipstüten im Kino, das mit jedem Griff in die Tüte unerträglicher wird, oder den genüsslich verspeisten Apfel im Zugabteil. Es gibt aber auch Störungen, die uns alle betreffen: die plötzliche Unterbrechung des Zugverkehrs, das stockende Internet oder die allgegenwärtige Mücke, die nicht nur die Nachtruhe stört, sondern auch unangenehme Spuren hinterlässt. Bleisch nutzte das Bild der Mücke als Metapher und erinnerte an Sokrates, der sich selbst mit einer Stechmücke verglich, die den „träge Pferd“ Athen immer wieder stach, um ihn zum Handeln zu bewegen.

Dieser Vergleich führte Bleisch zum Kern ihrer Argumentation: Philosophie sei ihrem Wesen nach eine bewusste, konstruktive Irritation, die bestehende Gewissheiten in Frage stelle und gesellschaftlichen Fortschritt vorantreibe. Sie erinnerte an Philosophen wie Diogenes, der bewusst gesellschaftliche Normen in Frage stellte, oder Nietzsche, der sich selbst als „Dynamit“ bezeichnete.

Doch nicht jede Störung sei destruktiv, betonte Bleisch. Produktive Irritationen, wie sie in der Philosophie häufig vorkommen, schaffen Raum für Neues, indem sie verkrustete Strukturen aufbrechen. Gerade in Zeiten, in denen die Meinungsfreiheit bedroht sei und die Zensur wieder an Boden gewinne, sei es wichtiger denn je, unterschiedliche Standpunkte zuzulassen und kontroverse Diskussionen zu führen.

In ihrem Appell an das Publikum betonte Bleisch, dass Irritationen nicht nur unvermeidlich, sondern für Veränderung und Erkenntnis unerlässlich seien. Sie forderte die Anwesenden auf, sich bewusst stören zu lassen und selbst den Mut zu haben, Unruhe zu stiften – aber immer im Sinne einer förderlichen Veränderung. Nur so könnten neue Perspektiven entwickelt und gesellschaftlicher Fortschritt ermöglicht werden.

Mit ihrem eindringlichen Plädoyer setzte Barbara Bleisch einen tiefgründigen und inspirierenden Auftakt für das Philosophicum Lech. Sie machte deutlich, dass Irritationen nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Chance darstellen – gerade in Zeiten von Unsicherheit und Krisen. Der Mut, solche Irritationen zuzulassen, könne sich als Schlüssel zu positiven Veränderungen erweisen.