“Das große Feuer“ in Zürich

Beat Furrers Oper als ambitioniertes Spiel mit Klang und Struktur im Opernhaus.

Zürich Mit der Uraufführung von Beat Furrers neuer Oper „Das große Feuer“ – der gebürtige Schaffhauser lebt seit langem in Österreich – setzte das Opernhaus Zürich am 23. März ein deutliches Zeichen für die zeitgenössische Musik. Das Werk besteht aus 22 nicht chronologisch geordneten Szenen, in denen sich Erinnerung, Vision und Gegenwart kaleidoskopartig durchdringen.

Im Zentrum steht die Figur des Eisejuaz, dessen psychische Fragmentierung sich sowohl in der musikalischen Ausgestaltung als auch in der Inszenierung widerspiegelt. Lee Melrose entwickelt die Partie klanglich vielschichtig – von tonlosem Sprechen über Sprechgesang bis zu expressiven Ausbrüchen. Die Darstellung der inneren Zerrissenheit zwischen Rückkehr in die Gesellschaft und Hinwendung zu einem spirituellen Urzustand wird überzeugend greifbar gemacht. Die Musik bleibt dabei jedoch häufig in repetitiven Mustern gefangen. Wiederholungen und formale Redundanzen relativieren die Klangwirkung mit zunehmender Dauer. Stilistisch bleibt die Komposition der europäischen Avantgarde verpflichtet; südamerikanische Idiome, die dem Werk einen zusätzlichen Kontrast hätten verleihen können, fehlen weitgehend.

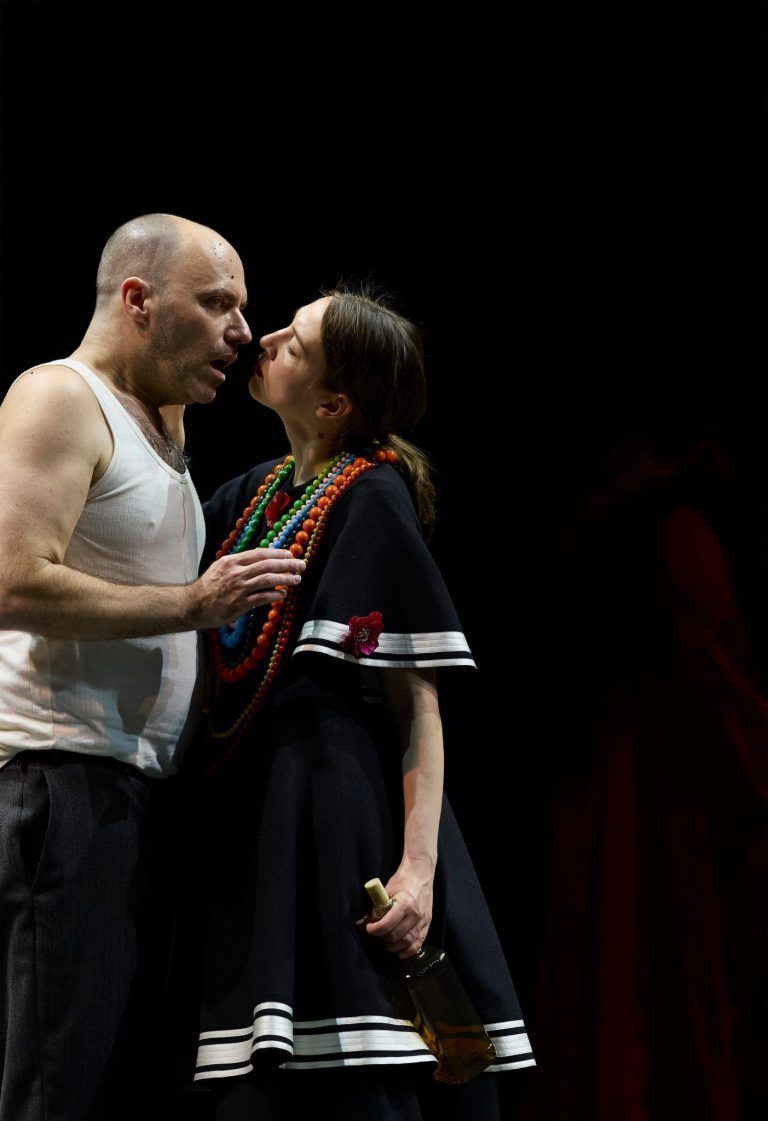

Sarah Aristidou als Aquella Muchacha und Andrew Moore als Paqui setzen markante Kontraste: Aristidou gestaltet ihre Partie mit berührender Klarheit als eine zwischen Erinnerung und Utopie oszillierende Figur, Moore verleiht Paqui Schärfe und Ambivalenz. Beide Rollen schaffen narrative Kohärenz, ohne psychologische Tiefe vorzutäuschen. Vor allem Aquella Muchacha – in der Inszenierung mehr Symbol als Charakter – bringt etwas Licht ins klangliche Dunkel.

Die musikalische Konzeption verlässt die Konvention des durchkomponierten Opernklangs zugunsten mikrotonaler Chorsätze. Mit dem extern engagierten österreichischen Vokalensemble Cantando Admont führt Furrer eine Klangsprache ein, die außerhalb der traditionellen Tonalität operiert. Der Einsatz von Obertonspektren und feinsten Intervallabstufungen erzeugt Momente akustischer Irritation, die in ihrer technischen Raffinesse beeindrucken. Die Leistung der Sängerinnen und Sänger ist dabei bemerkenswert.

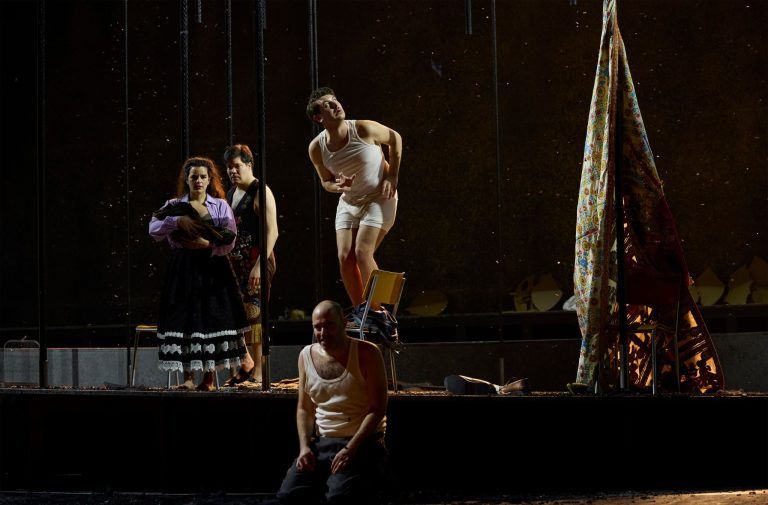

Visuell setzt die Inszenierung auf atmosphärische Dichte. Asche rieselt aus dem Schnürboden – ein eindrucksvolles Bild, das von der insgesamt klugen Doppelregie von Tatjana Gürbaca und Vivien Hohnholz in Zusammenarbeit mit dem Bühnenbildner Henrik Ahr geprägt wird. Die Bühne evoziert einen mystischen Raum, in dem sich Natur und Abstraktion durchdringen. Die Wirkung wird stellenweise durch eine inkonsistente Kostümwahl – entworfen von Silke Willrett – beeinträchtigt, dennoch bleibt die Gesamtwirkung stabil.

Das Libretto stammt vom österreichischen Schriftsteller Thomas Stangl und basiert auf einem Roman von Sara Gallardo. Die Oper gliedert sich in zwei große Teile: Der erste kreist um das psychische Innenleben von Eisejuaz und die Verarbeitung eines Verlustes; der zweite – mit „Europa“ überschrieben – beschreibt die Bewegung in eine Naturdimension, in der sich mythologische und politische Schichten überlagern. Höhepunkt ist die Szene des Verrats durch Paqui, die als Wendepunkt eine Form der Entzauberung markiert.

„Das große Feuer” ist ein ambitioniertes Musiktheaterprojekt, das strukturelle und stimmliche Neuerungen nicht scheut. Trotz eindrucksvoller klanglicher Raffinesse und präzise gestalteter vokaler Texturen bleiben jedoch echte Überraschungsmomente rar. Die Redundanz in musikalischer Form und Motivik bremst jene szenische Energie, die viele von Furrers früheren Opern auszeichnete. Die Uraufführung belegt zwar eindrucksvoll, welch hohes kompositorisches Niveau Furrer hält – sie lässt jedoch jene Dringlichkeit und Erfindungskraft vermissen, mit der er das Musiktheater wiederholt herausgefordert hat.

Furrer übernimmt selbst die musikalische Leitung und führt das Orchester souverän durch seine Komposition – auch wenn er sich diesmal stärker auf Bewährtes als auf das Unerhörte verlässt.