Aktuelle Premieren-Kritik: Ein Meilenstein der Bregenzer Festspielgeschichte

Atemberaubende Produktion von George Enescus monumentaler Oper „Œdipe“ im Festspielhaus.

Bregenz George Enescus zwischen 1910 und 1931 entstandene Oper „Œdipe“ gilt als zentrales Werk des rumänischen Komponisten. Enescu war ein international angesehener Musiker, der als Komponist, Dirigent und virtuoser Geiger gefeiert wurde und sich zeitlebens intensiv mit verschiedenen musikalischen Stilrichtungen auseinandersetzte. Die rund zwei Jahrzehnte währende Entstehung von „Œdipe“ spiegelt diese vielfältigen Einflüsse deutlich wider. Das Libretto von Edmond Fleg basiert auf der antiken Tragödie um Ödipus und schildert dessen Leben von Geburt bis Tod. Es beschreibt den tragischen Weg eines Mannes, dessen Schicksal bereits bei seiner Geburt vorbestimmt scheint: Unwissentlich tötet er seinen Vater und heiratet seine Mutter. Musikalisch verbindet Enescu spätromantische Expressivität mit impressionistischer Farbigkeit und archaischer Dramatik. Die Uraufführung 1936 an der Pariser Opéra wurde gemischt aufgenommen: Neben Anerkennung für die orchestrale und kompositorische Qualität äußerten Teile des Publikums und der Kritik damals Vorbehalte aufgrund der komplexen Struktur und anspruchsvollen musikalischen Sprache. Seither konnte sich „Œdipe“, obwohl von Kennern hochgeschätzt, nur selten im Repertoire großer Opernhäuser etablieren und gilt als Rarität.

Die mit Spannung erwartete Premiere im Bregenzer Festspielhaus entpuppte sich am Mittwochabend als atemberaubendes Ereignis. Der deutsche Regisseur Andreas Kriegenburg, der bereits mit dem Nestroy-Theaterpreis, dem Faust-Theaterpreis und dem Europäischen Theaterpreis ausgezeichnet wurde, fand mit seiner Interpretation einen überzeugenden Zugang zum epischen Charakter des Werkes. Die fesselnde, vielschichtige Erzählung Enescus schien wie geschaffen für Kriegenburgs bildstarke und choreografisch ausgefeilte Regie. Den vier Lebensabschnitten des unglückseligen Œdipe ist jeweils ein eigenes Element gewidmet: Feuer, Wasser – in Form von dichtem Nebel –, Luft und Erde. Diese deutliche Symbolsprache verbindet Kriegenburg wirkungsvoll mit archaischen Materialien wie Holz, Ton und einfachen Stoffen. Jedem Element ist dabei ein vollkommen eigenständiges Bühnenbild zugeordnet, sodass zwischen dem ersten und zweiten sowie zwischen dem dritten und vierten Akt umfangreiche Umbauarbeiten notwendig sind. Ein besonderes Kompliment gebührt hierbei den Bühnenarbeitern, die diese anspruchsvollen Wechsel erstaunlich effizient und rasch bewältigen und somit den dramaturgischen Fluss der Aufführung sicherstellen. Durch diese kraftvollen Bilder und das stimmige Zusammenspiel der Elemente gelingt es Kriegenburg, die existenzielle Dimension der Tragödie eindringlich auf der Bühne sichtbar zu machen.

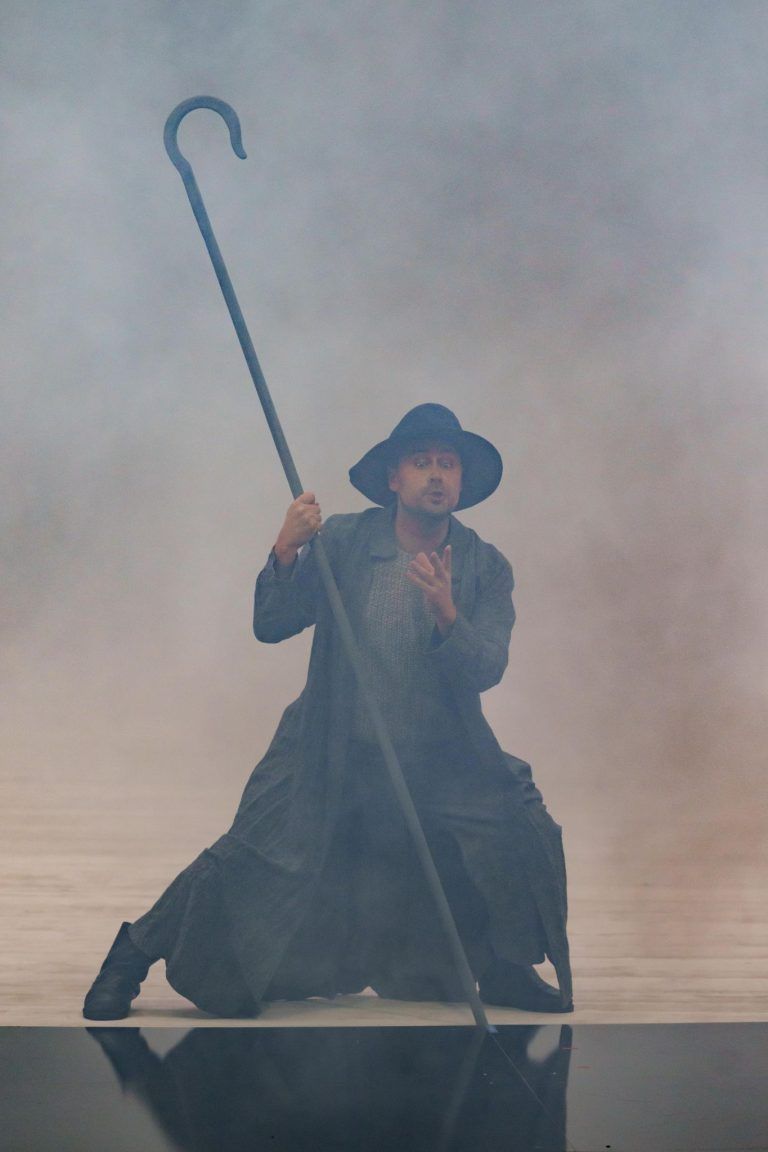

Besonders herausragend ist die Leistung des französischen Bassbaritons Paul Gay in der anspruchsvollen Titelrolle – umso bemerkenswerter, da er die Rolle erst im Juni kurzfristig übernommen hatte. Sein Auftritt zeichnet sich durch außergewöhnliche stimmliche Kraft und eindringliche darstellerische Präsenz aus. Er zeigt keinerlei Ermüdungserscheinungen und meistert die vielseitigen Anforderungen der Partie mit bewundernswerter Souveränität. Seine Darstellung reicht dabei von autoritativer Stärke über verzweifelte Gebrochenheit bis hin zu lyrischer Ruhe und subtiler Reflexion. Gerade in den Momenten, in denen er zwischen Gesang und gesprochenen Passagen sowie zwischen Legato und fragmentarischen Vierteltönen wechselt, offenbart er die psychologische Ambivalenz seiner Figur auf eindrucksvolle Weise.

Unterstützt wird Gay von einem erstklassigen Ensemble, das sowohl gesanglich als auch schauspielerisch starke Akzente setzt. Die in St. Petersburg geborene Mezzosopranistin Marina Prudenskaya verleiht der Jocaste dramatische Präsenz. Ante Jerkunica überzeugt als prophetischer Tirésias und die Finnin Anna Danik beeindruckt als La Sphinge mit kraftvoller Stimme und starker Ausstrahlung. Iris Candelaria zeigt als Antigone stimmliche Klarheit und berührende Intensität. Tuomas Pursio gibt dem Créon kraftvoll Gestalt, während der Vorarlberger Tenor Michael Heim bei seinem ersten Auftritt bei den Festspielen die Rolle des Laïos gesanglich und darstellerisch präzise ausfüllt.

Dirigent Hannu Lintu und die Wiener Symphoniker verleihen dieser Aufführung eine herausragende musikalische Qualität. Lintu, der sowohl das Finnische Radio-Sinfonieorchester als auch die Finnische Nationaloper leitet, führt das Orchester mit großer Klarheit und intensiver Energie. Überzeugend gelingt es ihm, die komplexe Partitur Enescus mit ihren dynamischen Kontrasten und vielfältigen Klangfarben zur vollen Entfaltung zu bringen. Besonders beeindruckend sind dabei die Wechsel zwischen dramatischen Ausbrüchen und Momenten meditativer Ruhe. Die Wiener Symphoniker bestechen mit ihrem fein abgestimmten Zusammenspiel, der Transparenz ihrer Klangfarben und der technischen Souveränität, mit der sie die anspruchsvollen musikalischen Anforderungen meistern. Präzise Holzbläser, leuchtende Streicherklänge und kraftvoll strahlendes Blech ermöglichen ein reiches Klangspektrum und eine dichte, fesselnde Interpretation von Enescus musikalischer Sprache. Darüber hinaus kommen außergewöhnliche Instrumente zum Einsatz, die Enescus Klangwelt eindringlich bereichern, darunter Saxophon, Celesta, Glockenspiel und singende Säge. Diese ungewöhnlichen Klangfarben geben der Musik eine zusätzliche Dimension. Wesentlich zum Erfolg des Abends trägt auch der fantastische Prager Philharmonische Chor unter der Leitung von Lukáš Vasilek bei. Mit seinem differenzierten und klangschönen Gesang ergänzt er die Aufführung auf imposante Weise.

Harald B. Thors Bühnenbild besticht durch seine klaren Strukturen und seine suggestive Farbsymbolik. Die sich von intensiven Rottönen zu tiefstem Blau und von Schwarz zu klarem Weiß wandelnde Bühne spiegelt die Entwicklung des Protagonisten von leidenschaftlicher Schuld zu Erkenntnis und innerem Frieden wider. Kahle Baumstämme, deren stilisierte Silhouetten wie karge Zeugen des tragischen Geschehens wirken, erzeugen gemeinsam mit dem erdigen Waldboden eine Atmosphäre bedrohlicher Isolation und Unausweichlichkeit. Die aufragenden roten Mauern, streng und dennoch geheimnisvoll beleuchtet, erinnern dabei an monumentale Schicksalswände, deren Grenzen nur schwer zu überwinden sind. Durch den bewussten Einsatz dieser genau gewählten Bildelemente schafft Thor eine spannungsgeladene, eindrucksvoll symbolische Bühnenlandschaft, die das dramatische Geschehen kraftvoll stützt und stets harmonisch auf die Regie von Kriegenburg abgestimmt ist.

Passend dazu schuf Tanja Hofmann eindrucksvolle Kostüme, deren klare Formen und prägnante Farbgebung ideal mit dem Bühnenbild korrespondieren. Besonders atemberaubend wirkt die Figur der Sphinx mit ihren rund sieben Meter langen weißen Flügeln, die das unentrinnbare Schicksal poetisch symbolisieren.

Die Begegnung mit der Sphinx avancierte unter Kriegenburgs Regie zum zentralen Moment. Ihre rätselhafte Ambivalenz und ihr unheimliches Gebaren trieben den Protagonisten tiefer in sein Schicksal hinein und symbolisierten eindringlich das zentrale Thema der Oper: die Unausweichlichkeit menschlicher Verantwortung und die Vergeblichkeit, dem Schicksal zu entrinnen. Auch weitere Schlüsselszenen werden wirkungsvoll umgesetzt. So versinkt der Mord an Laïos in dichtem Nebel, wodurch diese Tat umso eindrucksvoller wird. Besonders mitreißend ist der Moment, in dem Ödipus die ganze Tragweite seiner Handlungen erkennt: Die grausame Prophezeiung hat sich erfüllt – unwissentlich hat er seinen Vater ermordet, seine Mutter geheiratet und mit ihr Kinder gezeugt. Die Konsequenz – seine Selbstblendung – wird erschütternd intensiv dargestellt.

Ebenso berührend ist die Darstellung der Beziehung zu seiner Tochter Antigone, die ihm trotz seines schweren Schicksals treu zur Seite steht. Im Wissen um seinen nahenden Tod verabschiedet sich Ödipus am Ende von ihr, gibt sie in die Obhut der Athener und entlässt sie in die Freiheit – ein Moment großer menschlicher Würde.

Insgesamt erwies sich die Premiere von Œdipe als erster Höhepunkt der diesjährigen Bregenzer Festspiele, vielleicht sogar als einer der Höhepunkte ihrer gesamten Geschichte. Es war ein Abend, der durch herausragende musikalische und darstellerische Leistungen, eine kluge und atmosphärisch dichte Inszenierung sowie eine überzeugende visuelle Umsetzung beeindruckte. Ein bemerkenswertes Ereignis, das einmal mehr verdeutlichte, warum George Enescus Meisterwerk häufiger auf die Bühne gebracht werden sollte.