Wie stark der Staat wirklich abkassiert – und was dagegen zu tun wäre

Ökonomen haben Abgabenlast für Österreich errechnet und mit anderen EU-Ländern verglichen. Traurig: Österreich im Spitzenfeld.

Wien Wer sich intensiv mit dem österreichischen Steuersystem auseinandersetzt, mag erkennen, wofür man Steuern zahlt. Nimmt man jedoch an, dass die meisten Menschen zwar über die hohe Steuerlast schimpfen, sich aber nicht eingehend damit auseinandersetzen, könnte man, wenn man Schlechtes denkt, annehmen, dass die Wirrungen System haben.

Marcell Göttert, Agenda Austria: „Gießkanne abschaffen“. FA

Die Ökonomen der liberalen Denkfabrik Agenda Austria, Marcell Göttert und Denes Kucsera, haben sich die Abgabenlast, welche die Österreicher trifft, genauer angeschaut und mit den Steuern in den anderen EU-Ländern verglichen, um die Frage, wie viel Abgaben sich ertragen lassen, zu beantworten.

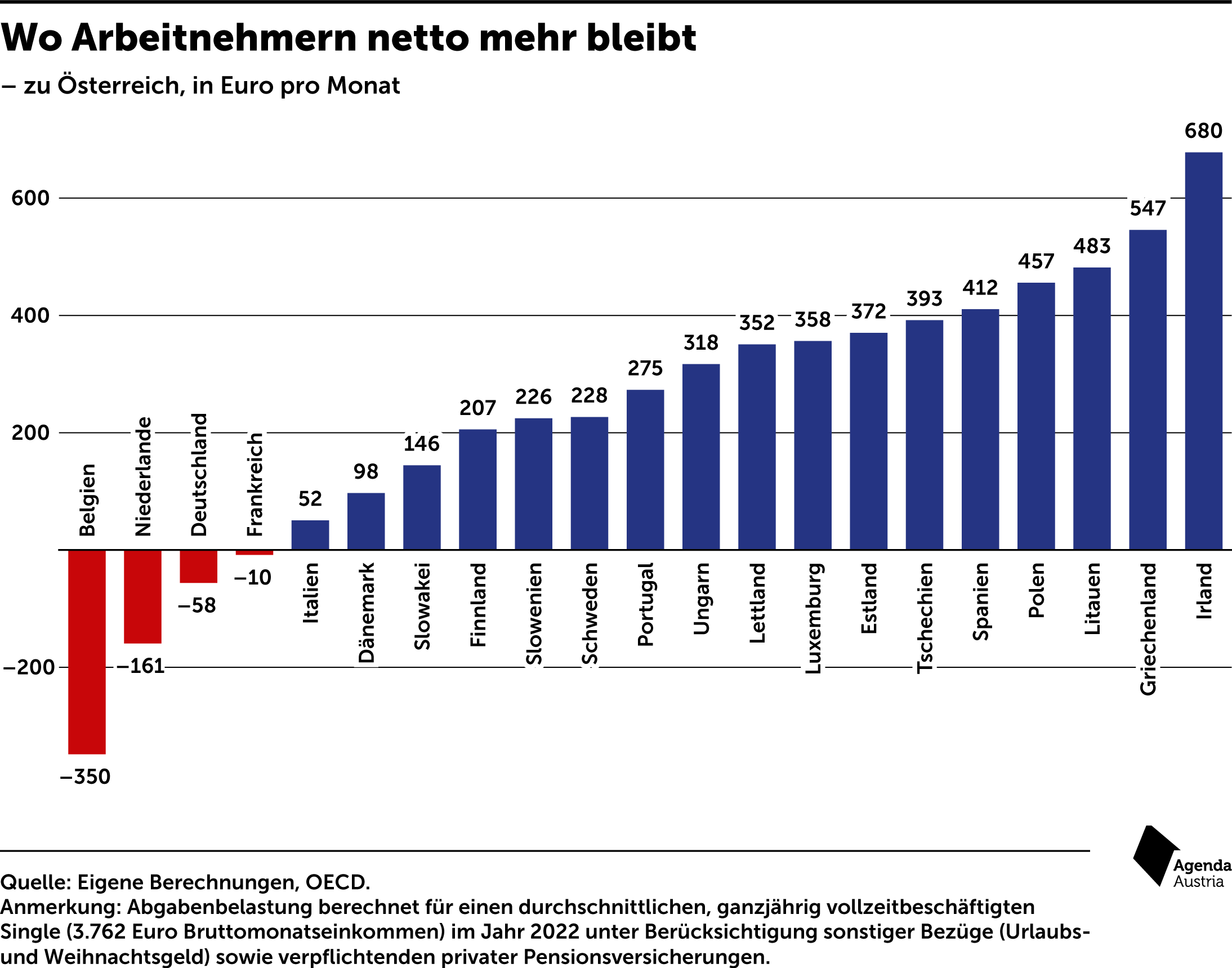

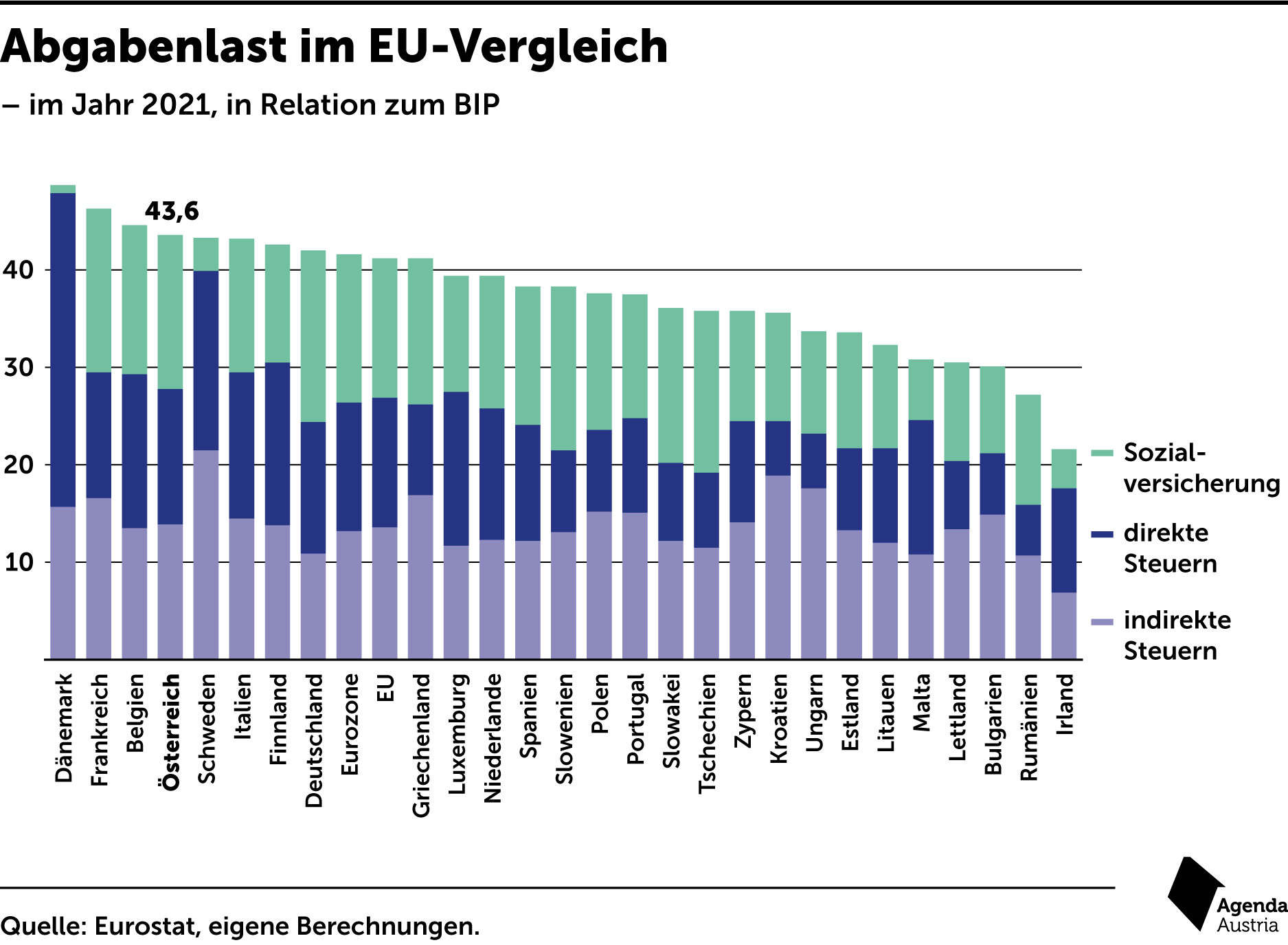

Österreich im Spitzenfeld

Ihr Ergebnis: Österreicherinnen und Österreicher zahlen mehr als fast alle anderen. Lediglich in Dänemark, Frankreich und Belgien ist die Abgabenlast noch höher als bei uns. Natürlich könnte der Staat sparen – etwa, indem die verschiedenen Förderungen und Bonuszahlen nicht mit der Gießkanne verteilt werden, oder mit einer Reform des Steuersystems. Was das Fass zum Überlaufen bringen könnte, so das Fazit nach der Lektüre aus der Agenda-Austria-Untersuchung, sind weitere Steuererhöhungen, die aus den verschiedensten politischen Parteien und Organisationen lautstark gefordert werden.

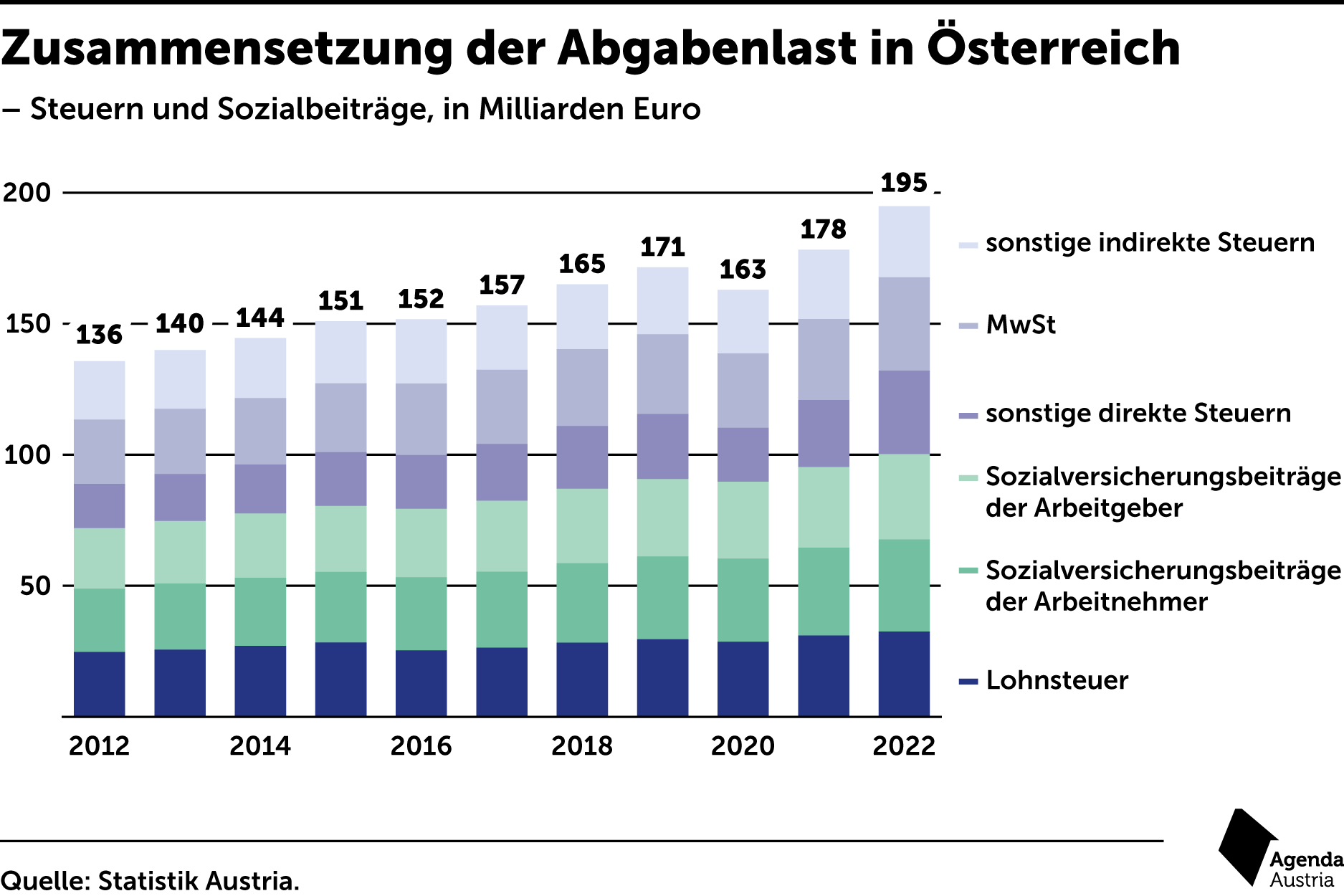

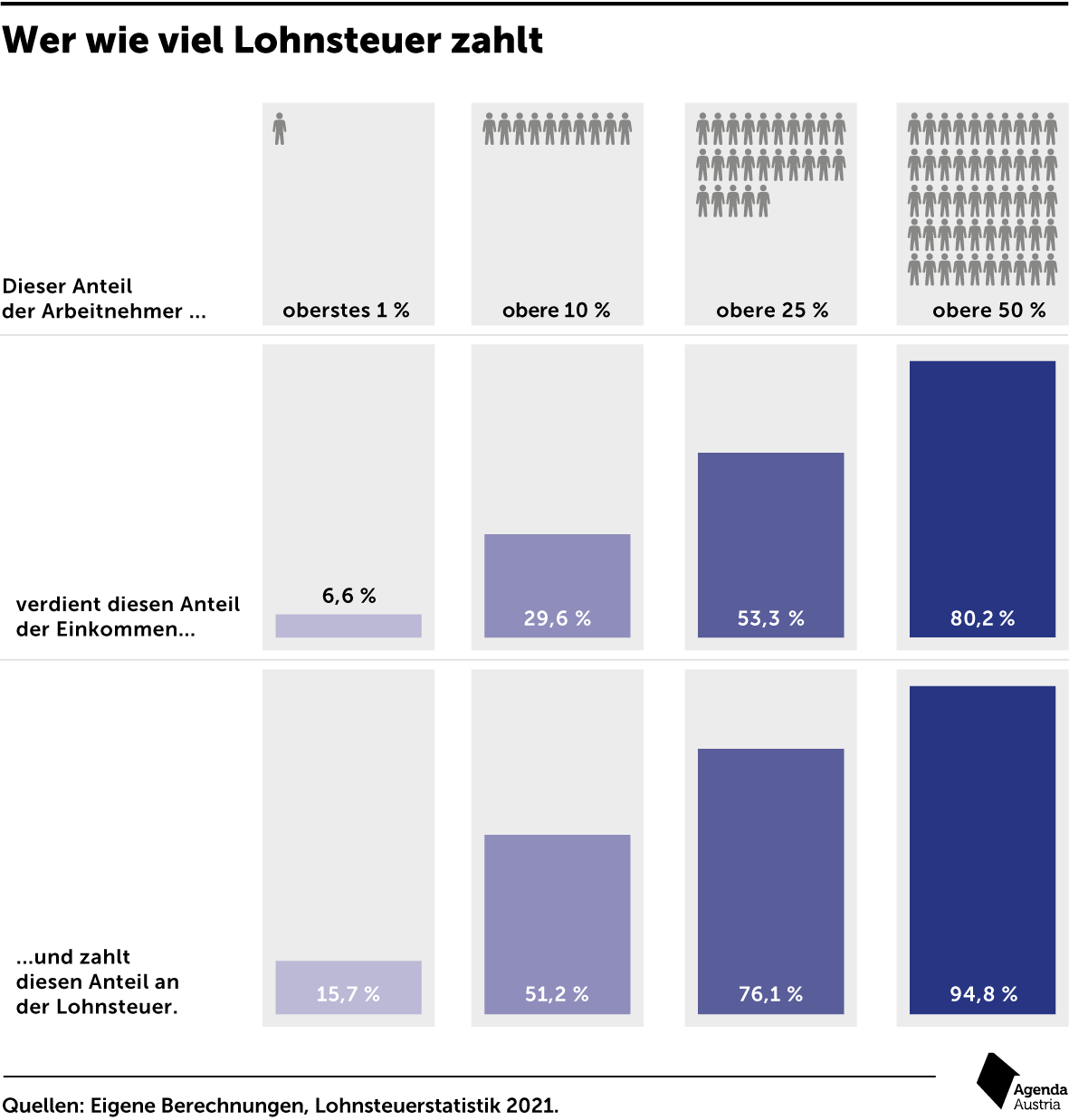

Marcell Göttert: „Kaum ein Land nimmt der Bevölkerung noch mehr Geld ab, um die öffentlichen Aufgaben zu finanzieren. Am stärksten geschröpft werden die Leistungsträger – also jene Menschen, die viel arbeiten und gut verdienen.“ Das zeigen die Zahlen Schwarz auf Weiß. Den meisten Menschen sei nicht bewusst, was der Staat neben Lohnsteuer und Sozialabgaben noch kassiert, so Kucsera. Etwa die Mehrwertsteuer auf fast alles, eine Steuer, die aus dem Nettolohn beglichen werde. Oder die Beiträge, die Arbeitgeber zusätzlich zu jenen des Arbeitnehmers ausgeben.

Beispiele aus dem echten Leben zeigen auf, wo weitere Zahlungen an die öffentliche Hand erfolgen. Um die Abgabenlast zu lindern, statt sie noch weiter zu erhöhen, empfehlen Göttert und Kucsera eine Reihe von Maßnahmen, wobei die erste wohl am ehesten im Sinne der Steuerzahler ist: nämlich die staatlichen Ausgaben einbremsen, die Förderungen einbremsen. Weniger populär: das Pensionsantrittsalter anheben. Und: auf keinen Fall neue Steuern einführen.

Beispiele

An den folgenden praktischen Beispielen wird ersichtlich, wie stark die Steuerbelastung im Alltag wirkt. Kauft ein Österreicher beispielsweise eine Wohnung in Wien um 400.000 Euro, muss er dafür 1,25 Millionen Euro an Arbeitsleistung erbracht haben. Rund 51 Prozent dieser Summe bleiben beim Staat. Neben den bereits angesprochenen Einkommensteuern und Sozialversicherungsbeiträgen fallen beim Kauf der Immobilie auch Grunderwerbsteuer, Grundbucheintragungsgebühr sowie die Umsatzsteuer für Makler, Rechtsanwalts- und

Notarkosten an.

Angenommen, der glückliche Immobilieneigentümer findet kurz darauf daheim einen Wasserschaden vor und braucht einen Installateur. Dieser behebt den Schaden nach fünf Stunden harter Arbeit zu einem Stundensatz von 120 Euro. Um die Rechnung von 600 Euro zahlen zu können, muss der Österreicher erst einmal 1176 Euro an Wirtschaftsleistung erarbeitet haben. Dem Installateur bleiben netto 26 Prozent der Transaktion, 74 Prozent gehen an den Staat.

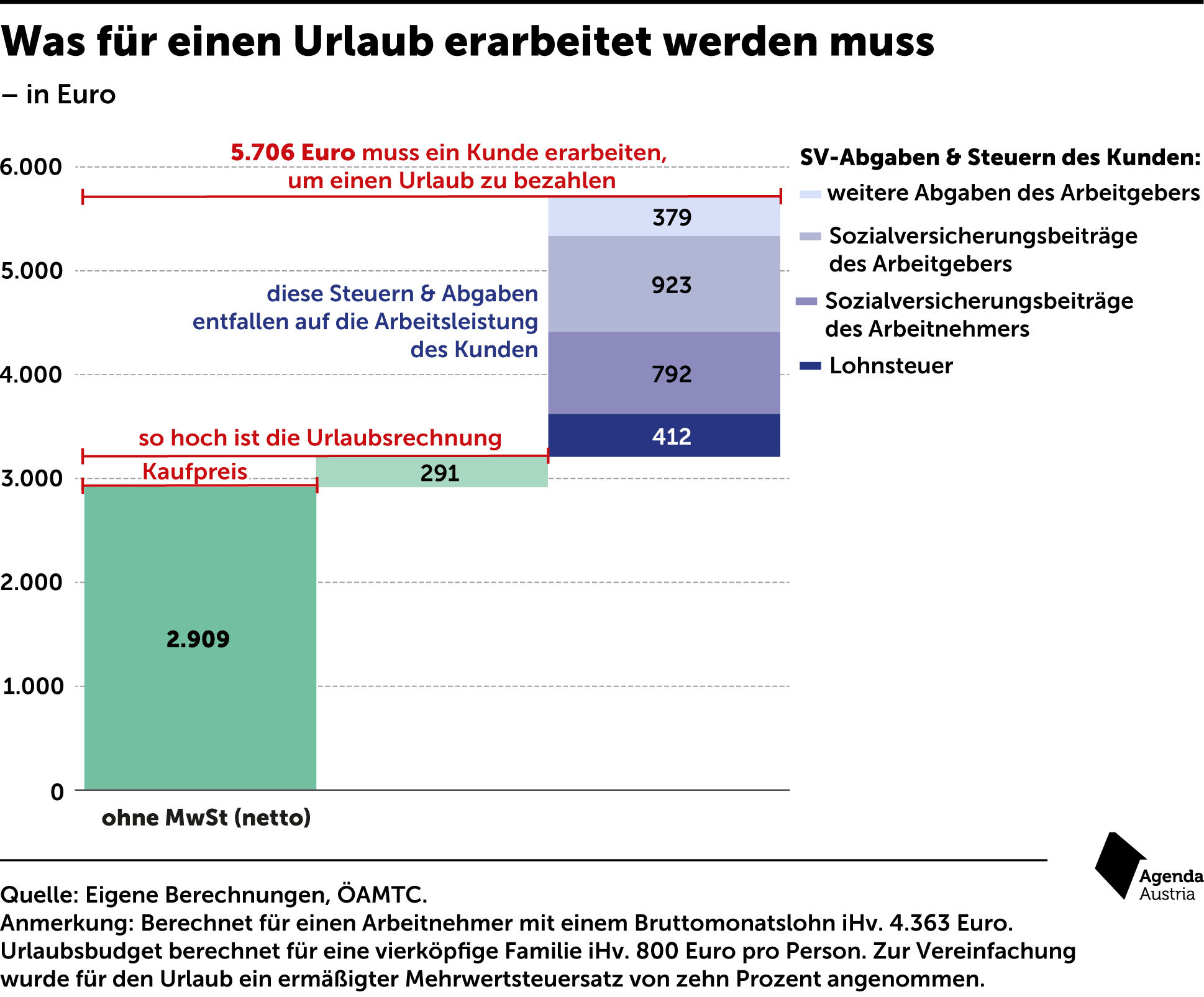

Auch beim Urlaub kassiert der Staat ordentlich mit. Macht eine vierköpfige Familie Ferien in Österreich und zahlt dafür 3200 Euro, so muss ein ganzjährig Beschäftigter mit einem Bruttomonatslohn von 4363 Euro eine Arbeitsleistung von rund 5700 Euro erbracht haben. Dem Urlaubsanbieter bleiben 2900 Euro. Quelle: Agenda Austria