Lünerseewerk II: Aushängeschild in Europa und langsame Mühlen in Österreich

Das dann größte Pumpspeicherkraftwerk Österreichs zeigt auf EU-Ebene, was möglich ist. Beim Baustellenverkehr zeichnet sich eine Lösung für Brand ab.

Bregenz, Brüssel Schlussendlich hängt alles am Bewilligungsverfahren: Bleibt alles so wie es ist, kann das Kraftwerk Lünersee II ab 2030 gebaut werden. Erkennt Wien Pumpspeicherkraftwerke im Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz als Quelle erneuerbarer Energie an, könnte bereits 2027 der Grundstein gelegt werden.

Aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen wird an dieser Stelle kein Inhalt von Iframely angezeigt.

“Es wächst das Bewusstsein in Europa, dass die Energiewende ohne Speicher nicht möglich sein wird”, ist Landeshauptmann Markus Wallner überzeugt. Gerade in Deutschland sei nach dem Atomausstieg die Energiewende ohne Speichertechnologien unmöglich. Die illwerke vkw mit ihren Stauseen inmitten der EU und bestehender Einbindung im deutschen Netz sei hier auch wirtschaftlich ein interessantes Angebot. Keine andere Batterietechnologie könne die Kilowattstunde Energie ähnlich kosteneffizient sichern, betonen die illwerke vkw.

Aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen wird an dieser Stelle kein Inhalt von Youtube angezeigt.

Atomenergie, Batterien oder Stauseen

Die Energieversorgung in Europa nachhaltig zu sichern, ist wieder ein politisches Thema geworden, gerade auch mit der Energiewende. Allen voran Frankreich wirbt für Atomkraft als Puffertechnologie an windarmen Wolkentagen; traditionelle Wasserenergie-Länder wie Vorarlberg halten dagegen. Pumpspeicherkraftwerke vereinen aus ihrer Sicht Klimaschutz, Energiewende und Nachhaltigkeit in sich. Das von der EU finanzierte Projekt ETIP Hydropower hat die Aufgabe, Wasserkraft als grüne Technologie in den Mitgliedsländern zu fördern und dessen Ausbau zu beschleunigen. Am Dienstag treffen sich hier Entscheidungsträger und Stakeholders in Brüssel, um Herausforderungen und Lösungen zu diskutieren. Mittendrin illwerke-vkw-Vorstand Christof Germann, um das Lünerseewerk II und Vorarlberger Know-how als wichtigen Beitrag zur Energiesicherheit auch auf europäischer Ebene zu präsentieren.

Entsprechend laufen die Vorarbeiten für die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) des dann leistungsstärksten Pumpspeicherkraftwerk Österreichs weiter. Das Vorprüfungsverfahren soll im Frühjahr 2025 gestartet werden, für das UVP-Hauptverfahren ist die Einreichung Mitte 2026 geplant. “Aufhalten lassen wir uns nicht. Wer von Energiewende und Klimaschutz redet, sollte auch einen Beitrag leisten, damit die Verfahren schneller werden”, richtet Wallner ans grüne Klimaschutzministerium aus.

Aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen wird an dieser Stelle kein Inhalt von Infogram angezeigt.

Denn während das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz bei Windkraft sogar Wege an den Rathäusern vorbei vorsieht, zählen Speicherseen explizit nicht als erneuerbar. “Für den Westen Österreichs ist das Gesetz eine Nullantwort”, kämpft Wallner für Adaptionen und sieht dabei die Landeshauptleute hinter sich. Die Richtlinien der EU würden eine Lösung im Sinn Vorarlbergs erlauben. “Ich habe aber den Eindruck, dass man nur bei der Wasserkraft auf die Stopptaste drückt”, ärgert sich Wallner. Das Klimaschutzministerium wiederum sieht das Gesetz vor allem für Projekte, die keine UVP benötigen und nicht für Wasserkraftwerke. Man wolle die letzten Flussjuwelen Österreichs nicht gefährden.

Zugangsstollen soll Brand entlasten

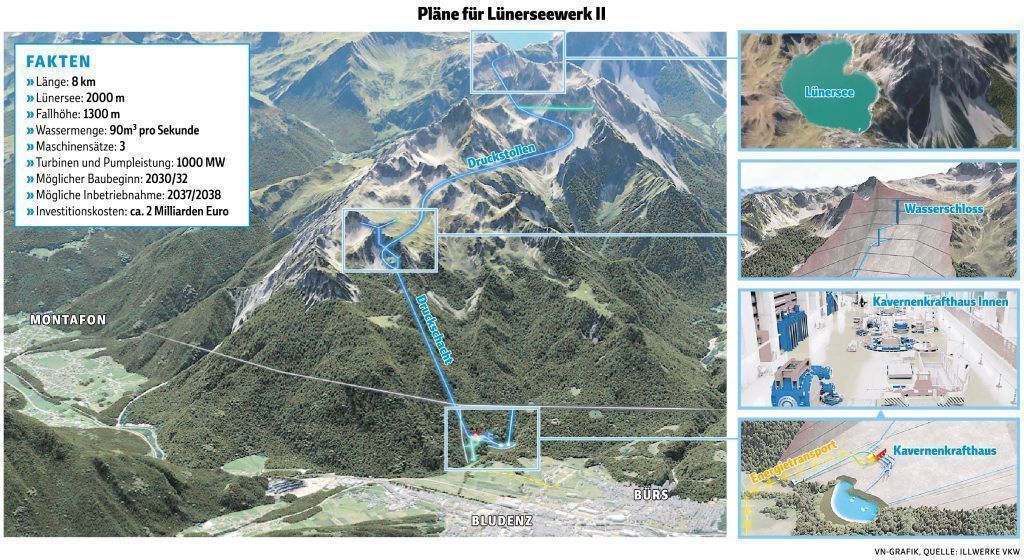

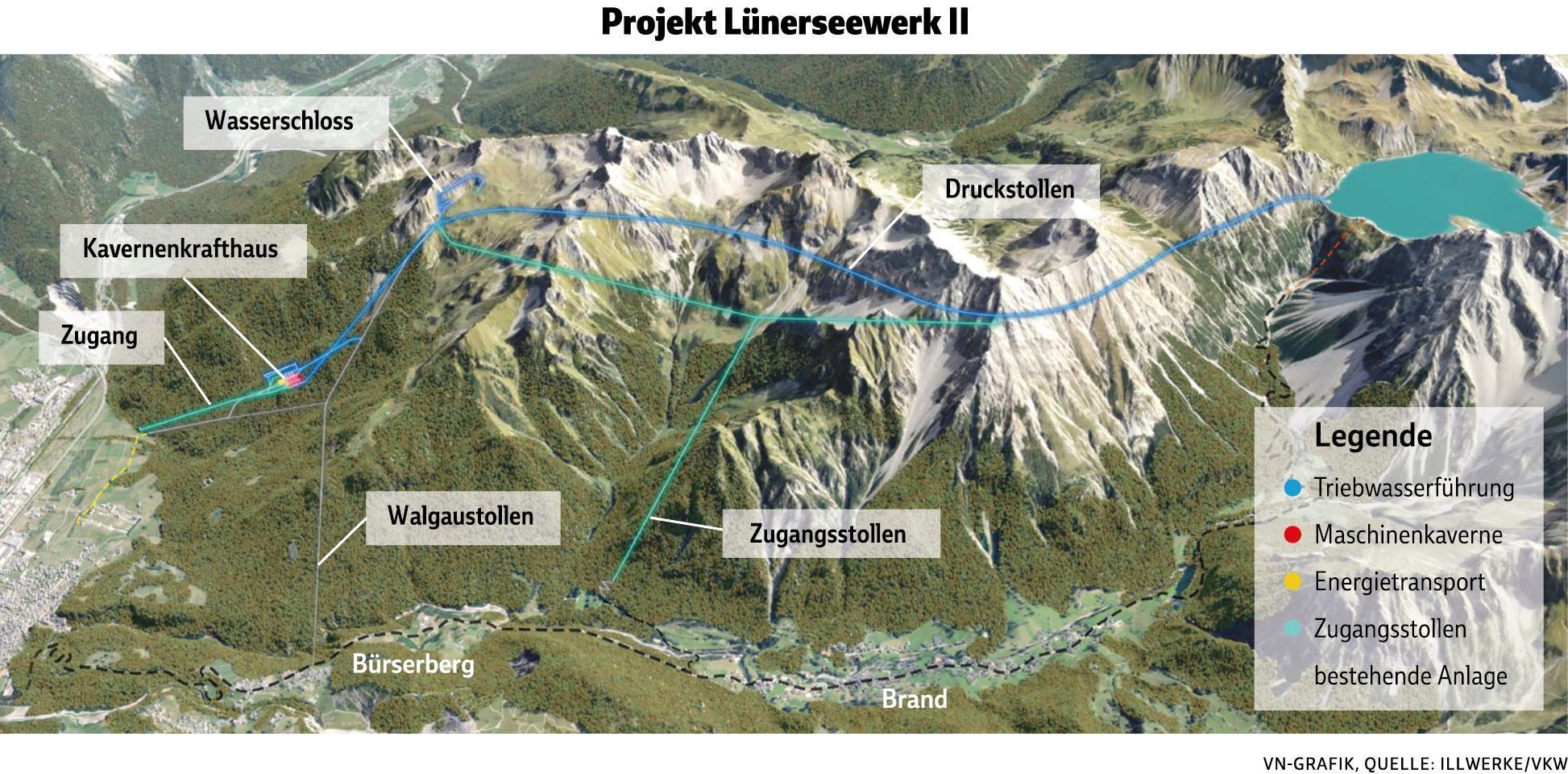

Zwei Milliarden Euro soll das Megaprojekt bis zur Fertigstellung sieben Jahre nach Baubeginn kosten, schätzten die illwerke vkw bereits 2021. Das unterirdische Kraftwerk greift auf den bestehenden Lünersee zurück und soll bei 230 Gigawatt Speicherkapazität im See und einer Fallhöhe von 1300 Metern 1000 Megawatt Energie liefern können.

Aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen wird an dieser Stelle kein Inhalt von Iframely angezeigt.

Inzwischen wurde auch eine Lösung für die Verkehrsanbindung der Baustelle gefunden: So soll die Erschließung der Baustelle über einen Zugangsstollen zwischen Bürs und Brand erfolgen. Dies würde den Verkehr durch das Ortszentrum von Brand während der Bauzeit um 85 Prozent verringern. Im Winter wäre Brand vollständig frei vom Baustellenverkehr, auch der Bereich Schattenlagant würde entlastet. Auch ein temporärer Autobahnanschluss bei Bürs ist im Gespräch und soll im Behördenverfahren empfohlen werden.