Wie es mit dem Steinbruch in Ludesch weitergehen soll

Das Leader-Projekt „Stein.um.bruch Ludesch 2035“ ist abgeschlossen. Die Ergebnisse wurden kürzlich präsentiert.

Ludesch Was soll langfristig mit dem Steinbruch in Ludesch passieren? Ein Jahr lang hatte die Bevölkerung die Möglichkeit, Ideen auszuarbeiten. Das Leader-Projekt „Stein.um.bruch Ludesch 2035“ gilt in puncto Reichweite und Umfang als das größte Bürgerbeteiligungsprojekt in ganz Vorarlberg. Nun wurden die Ideen im Rahmen einer Abschlussveranstaltung präsentiert.

Alt-Bürgermeister Martin Schanung verdeutlichte die Bedeutung dieses Felsens für Ludesch, denn der Steinbruch ist auch Arbeitsplatz für einige Bürger in der Region. Nichtsdestotrotz klafft der Steinbruch wie eine Wunde in der Landschaft. Jetzt gilt es herauszufinden, wie man künftig diese Wunde schließen kann, was man auf diesem Platz entwickeln kann.

Aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen wird an dieser Stelle kein Inhalt von Iframely angezeigt.

Über 70 Veranstaltungen wurden im Steinbruch abgehalten, mehr als 4200 Besucher erlebten den Steinbruch in all seiner Dimensionalität. Die Veranstaltungen fanden entweder unter freiem Himmel, auf dem Kultursteg, im gesicherten Steinbruchbereich oder im Felshotel statt.

„Wenn ich in den Walgau schaue, schaue ich unweigerlich auf die Kulisse des Steinbruchs“, sagte Leader-Obmann Walter Rauch, der in Dünserberg wohnt. Der Steinbruch prägt seit nunmehr 120 Jahren das Landschaftsbild. Doch was passiert, wenn der Abbau zu Ende ist? „Dann kann man dem Steinbruch ein zweites Leben einhauchen und der Region etwas zurückgeben“, so Walter Rauch – ganz gleich, ob er einer kulturellen oder baulichen Nutzung zugeführt wird. Er lobte die Bürgerbeteiligung als einen „innovativen und vorbildlichen Ansatz“. Das Projekt sei für eine Leader-Förderung absolut berechtigt. Jeder zehnte Walgauer habe in dem einen Jahr die Kulisse des Steinbruchs besucht.

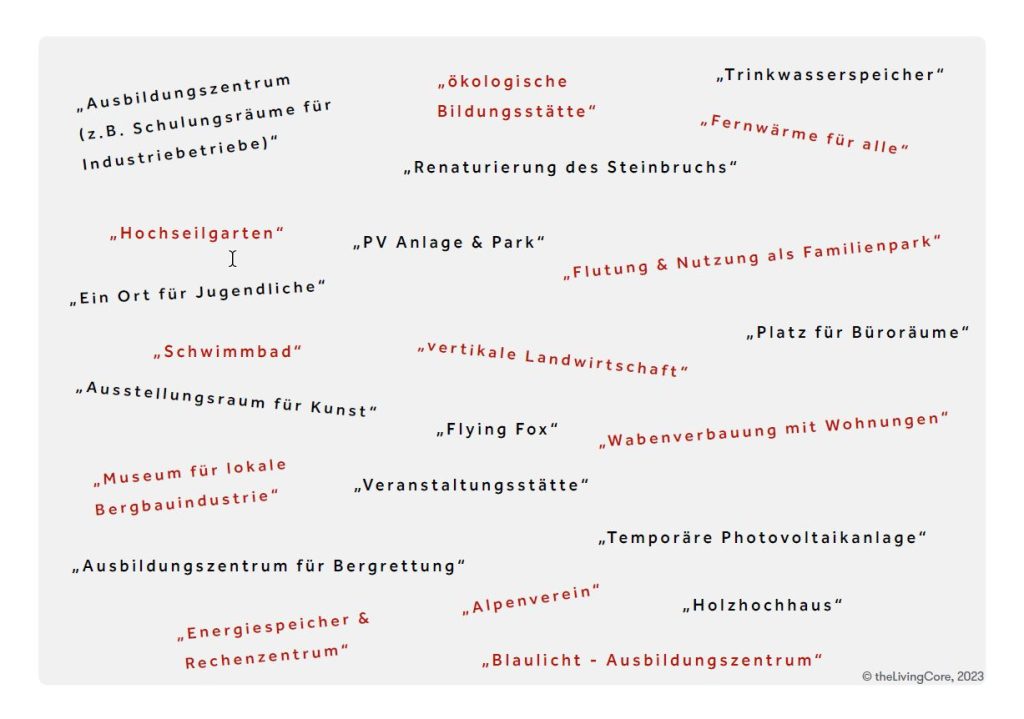

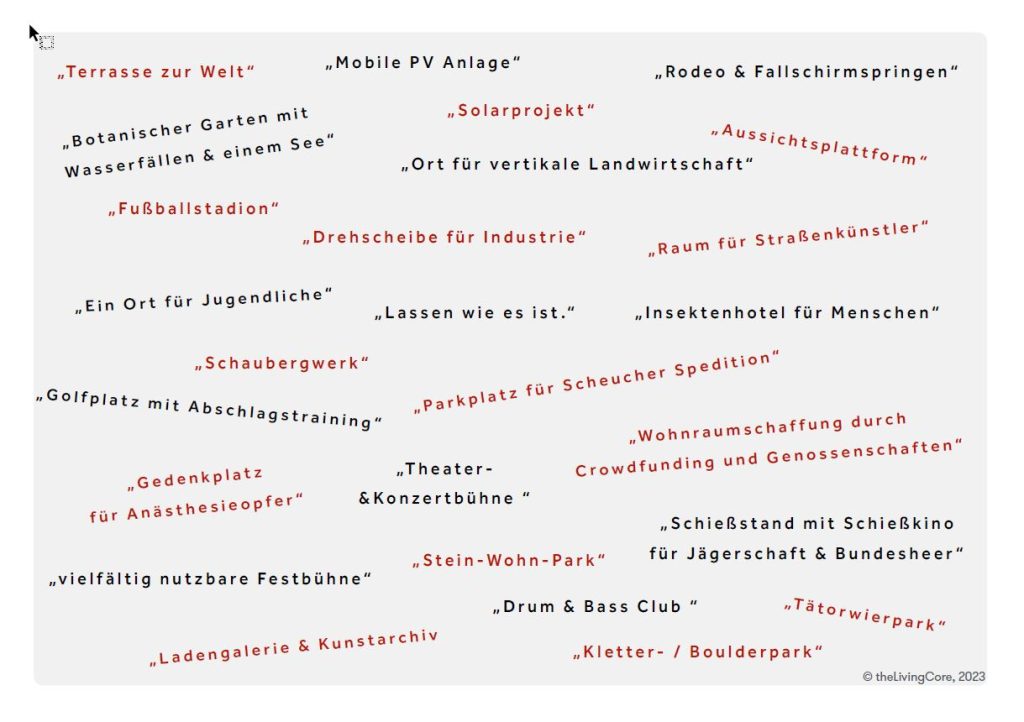

Das Leader-Projekt zu verdanken ist auch Josef Pfefferkorn von der Agrargemeinschaft Stocklosungsfond Ludesch, der das Grundstück gehört. „Ich sehe da eine riesengroße Chance“, ist Josef Pfefferkorn überzeugt. Die Bürger konnten ihre Ideen per E-Mail, Telefon oder über das Onlineportal kundtun. „Ich war überrascht, was alles an Ideen hereingekommen ist“, so Josef Pfefferkorn. Von einem Hochseilgarten und einem Ort für Jugendliche, über eine PV-Anlage und Kino bis hin zu einem Ausbildungszentrum der Bergrettung und einem Ausstellungsraum für Kunst – der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. „Mit dem Platz kann man einiges machen“, ist sich Josef Pfefferkorn sicher.

Aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen wird an dieser Stelle kein Inhalt von Iframely angezeigt.

Neben den Veranstaltungen gab es einen zweitägigen Zukunftsworkshop. 25 Teilnehmer aus Politik, Kultur, Industrie, Forschung, etc. haben viel diskutiert, aber auch vieles wieder verworfen. Gemeinsam haben sie den Steinbruch erkundet und Potenziale erarbeitet. Einer der Mitinitiatoren ist Transbeton-Gesellschafter Philipp Tomaselli. Er ist überzeugt davon, dass dort mehr sein kann als nur ein Steinbruch. Im Workshop habe sich die Idee verstärkt, dass der Steinbruch ein „Chancen- und Möglichkeitenraum“ werden soll. „Er wird nicht den Weg eines normalen Steinbruchs gehen“, versichert er.

Aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen wird an dieser Stelle kein Inhalt von Iframely angezeigt.

Drei Zukunftsthemen im Fokus

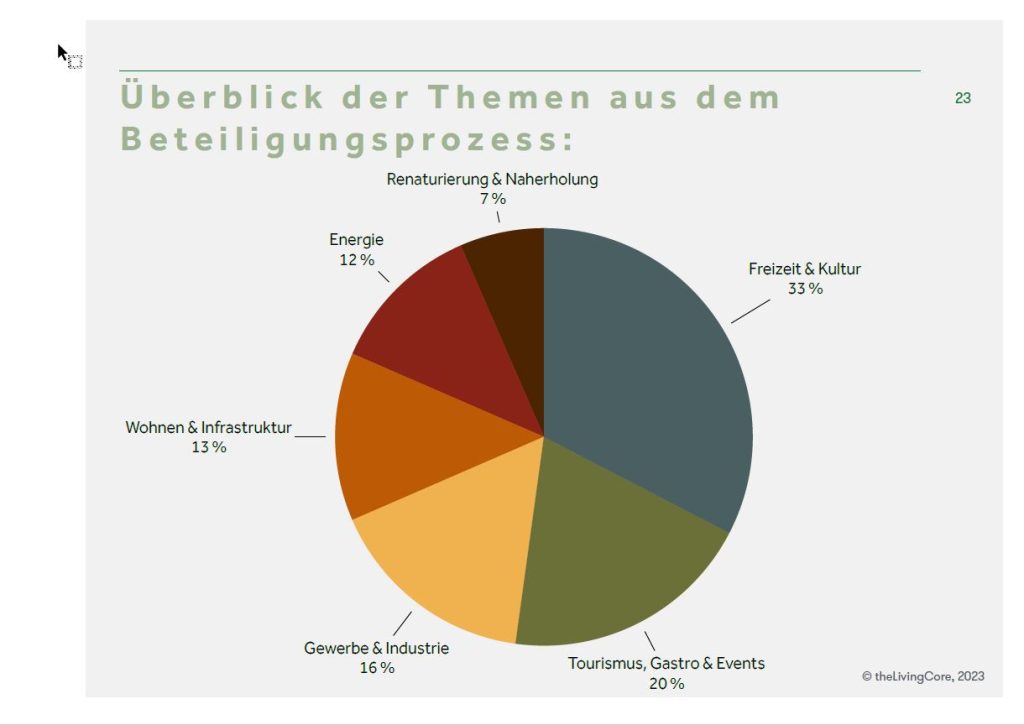

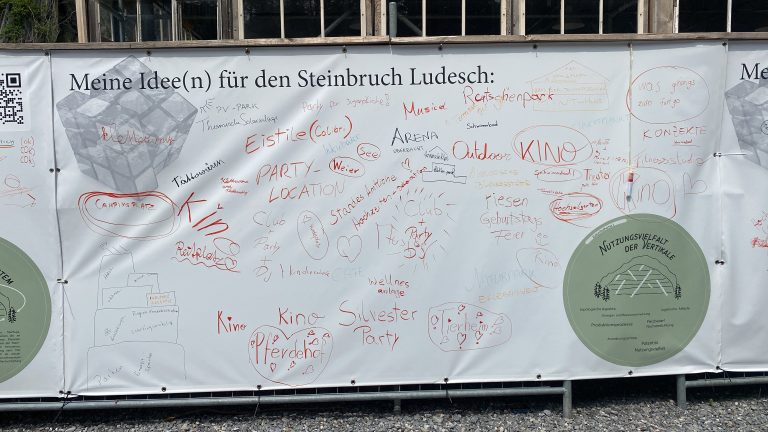

Die drei erarbeiteten Zukunftsthemen gehen sowohl auf die bereits vorhandenen Qualitäten des Steinbruchs als auch auf die zukunftsgerichteten Bedürfnisse der Gemeinde sowie der Bürger ein. Sie wurden im Steinbruch auf Ideenwänden ausgestellt, mit der Einladung an alle Besucher, dort ihre eigenen Ideen, Gedanken und Fragen zu teilen.

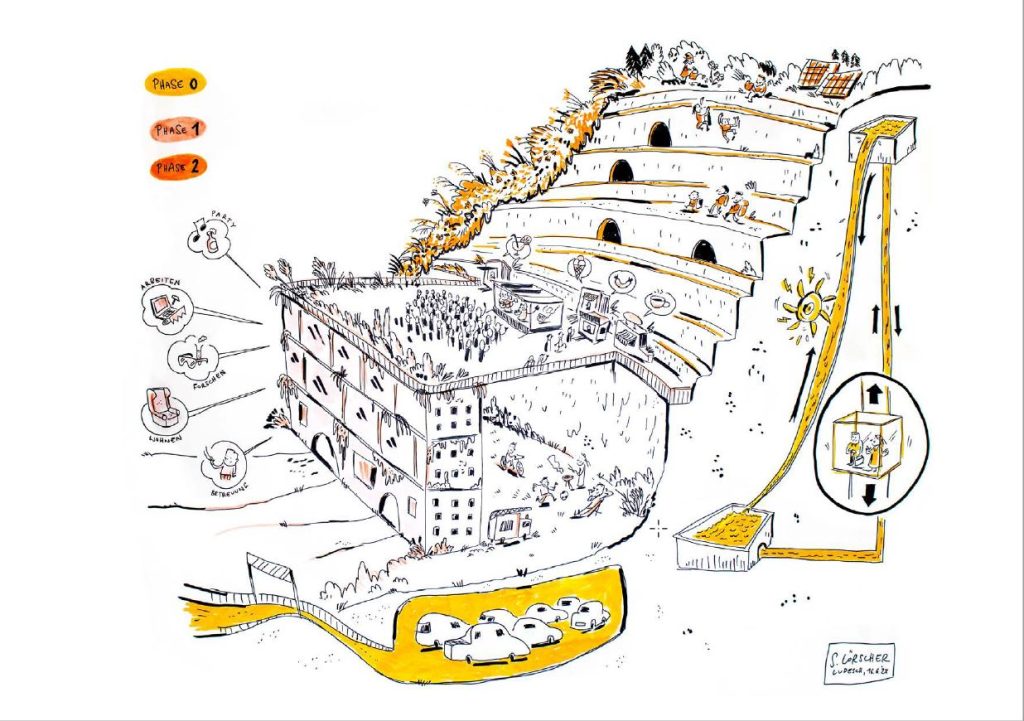

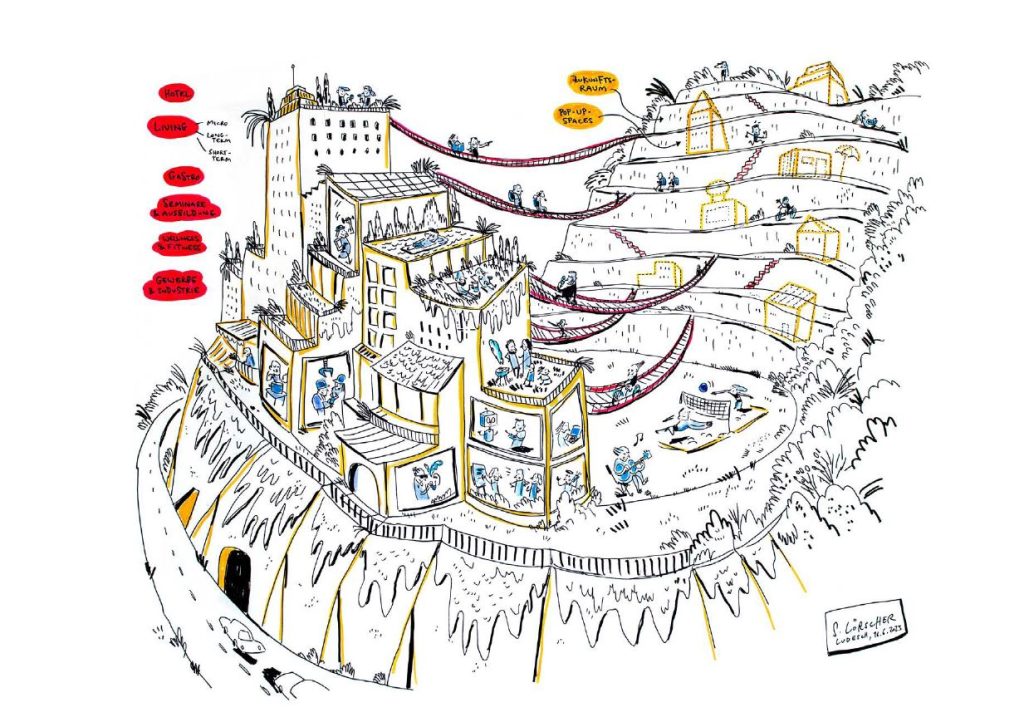

Das erste Zukunftsthema heißt „Nutzungsvielfalt der Vertikalen“. Der Steinbruch ist 160 Meter hoch. Dadurch ergeben sich verschiedene Nutzungsmöglichkeiten von einer Nachverdichtung im Industriebereich bis hin zu intelligenten Wohnkonzepten. Auch im Bereich einer nachhaltigen Energienutzung bietet die Vertikale Vorteile.

„Wunden als Potenziale verstehen“ ist das zweite Zukunftsthema. Der Steinbruch soll nicht mehr als Wunde, sondern als Chance zur Weiterentwicklung gesehen werden. Und das dritte Zukunftsthema ist der „Steinbruch als Zukunfts-Ökosystem“ für nachhaltige Projekte in der Region. Für Organisationen, Start-ups, Netzwerke und Personen, die die Zukunft der Erde mitgestalten wollen, kann der Steinbruch Standort für Innovation und Bildung sein. Er soll zu einem „attraktiven Unternehmensökosystem mit nachhaltiger Wertschöpfung für die Region“ werden.

Aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen wird an dieser Stelle kein Inhalt von Iframely angezeigt.

In der Jahreshauptversammlung der Agrargemeinschaft wird entschieden, wie es mit dem Steinbruch weitergehen soll. Der Steinbruch ist von der Bevölkerung wahrgenommen worden. Nun wird er wieder geschlossen und seiner eigentlichen Nutzung zurückgeführt.

Die Erkenntnis: Der Raum ist nicht nur für eine Lösung da, sondern für eine Mischnutzung. „Wir werden den Steinbruch kontinuierlich weiterentwickeln. Wir haben sehr viel positive Resonanz von den Leuten bekommen.“ Eine Transformation des Steinbruchs, also eine Umsetzung der Ideen, kann die Agrargemeinschaft aber nicht alleine stemmen. Dafür braucht es Partner, mit denen die Agrargemeinschaft im nächsten Schritt Gespräche führen will.

Die Ideen der Bevölkerung