„Man spürt, dass die Berge jedes Jahr höher werden“: Manfred Blenke (76) pflegt die Wanderwege im Rellstal

Seit 15 Jahren kümmert sich Manfred Blenke ehrenamtlich um die Wanderwege im Rellstal – mit Säge, Rechen und Akkuschrauber.

Vandans Die Schweißperlen auf seiner Stirn glitzern in der Sonne, obwohl eine frische Brise weht. Die Falten in seinem Gesicht graben tiefe Furchen. Mit dem Rechen, den er in seiner Hand hält, stützt er sich gelegentlich ab. Ansonsten braucht der 76-Jährige im Gebirge keine Wanderstöcke. Seit 15 Jahren ist Manfred Blenke ehrenamtlich als Wegewart für den Alpenverein Montafon tätig. Sein Einsatzgebiet ist das hintere Rellstal oberhalb seiner Heimatgemeinde Vandans.

Mit seinem Jeep fährt er 20- bis 25-mal im Jahr ins hintere Rellstal. Eine halbe Stunde braucht er vom Ortszentrum Vandans über eine schmale Bergstraße bis zur Heinrich-Hüter-Hütte auf 1766 Metern, die unterhalb der Zimba liegt. Seinen Suzuki parkt er bei der Alpenvereinshütte, schnappt sich den Rechen, den er dort deponiert hat, sowie seine kleine Handsäge, zieht seinen roten, kaum gefüllten Rucksack an und wandert los. „Im Rucksack habe ich nichts außer Essen und Trinken, Verbandszeug und Regenschutz“, sagt er.

Jeden Latschenast, der in den Weg ragt, sägt Manfred Blenke mit seiner Handsäge ab. „Die erste Reparatur.“ Der Vandanser blickt auf seinen rechten Mittelfinger. Das Blut rinnt seine Hand hinunter. Nachdem es nicht aufhört, zu bluten, packt er sein Erste-Hilfe-Set aus und klebt ein Pflaster auf die offene Wunde. „Das gibt’s öfter, dass ich mich schneide.“ Gestolpert und gestürzt ist er dagegen noch nie. Falls ihm etwas passieren sollte, weiß der Hüttenwirt Bescheid, denn bei ihm meldet er sich morgens an und am Nachmittag wieder ab.

Manfred Blenke deutet auf einen umgeknickten Weidezaunpfosten. „Diesen müssen wir auch reparieren.“ Mit „wir“ meint er nicht nur sich selbst, denn er hat gelegentlich auch zwei Gehilfen dabei: Herbert Thoma und Manfred Schnetzer, ebenfalls beide Pensionisten.

Sein Erfolgsrezept: Immer in Bewegung bleiben

Weiter oben muss Manfred Holzpflöcke, die vom Schneedruck heruntergerutscht und zum Bau für Stufen gedacht sind, zurückschichten. „2023 hatte ich zweimal einen Bandscheibenvorfall und letztes Jahr habe ich eine neue Hüfte bekommen. Da konnte ich bis zum Herbst nichts machen“, erzählt er. Sein Erfolgsrezept: „Du musst dich immer bewegen und nicht nur sitzen. Ab und zu eine Schmerztablette nehmen, und dann geht das schon.“ Der nächste Latschenast ragt in den Weg. Auch er fällt der Handsäge zum Opfer. Die abgeschnittenen Äste wirft Manfred mit einem kräftigen Schwung auf die Seite. Größere, lose Steine, die auf dem Weg liegen, bugsiert er mit seinem Rechen in die Wiese.

Bei aufwendigeren Arbeiten, für die man eine Kettensäge braucht, organisiert er den Wegebautrupp des Alpenvereins Vorarlberg – sechs Männer, die hauptberuflich die Wanderwege betreuen. „Die sagen mir immer, dass ich viel zu genau bin“, meint Manfred und fügt lachend hinzu: „Mit mir wollen sie nicht den ganzen Sommer unterwegs sein.“ Umgekehrt will Manfred mit dem Wegebautrupp mithalten können. „Vorher muss ich etwas Konditionstraining machen, weil die alle 30 Jahre jünger sind als ich.“

Alles Handarbeit

Manche Wegstücke sind abgerutscht: Da muss Manfred bergseitig den Weg verbreitern. Die natürlichen Regenrinnen bessert er mit einer Hacke aus. „Das ist alles Handarbeit“, sagt er. Doch sein Anspruch ist es, die Wanderwege so naturgetreu wie möglich anzulegen. Richtung Lünerkrinne habe er noch eine „Baustelle“ offen, wie er sagt. Durch einen Windwurf liegen zwei Tannen auf dem Wanderweg. Manfred will den Weg so gut wie es geht ausputzen und begehbar machen, was jedoch heißt, dass die Wanderer über die Baumstämme steigen müssen. „Für die Kinder will ich aber beim ersten Baum einen Durchschlupf machen, damit sie unten durch gehen können.“

Die körperliche Arbeit geht nicht spurlos an Manfred vorbei. „Man spürt, dass die Berge jedes Jahr höher werden.“ Ans Aufhören denkt der 76-Jährige jedoch nicht, obwohl er das Alter mittlerweile spüre: „So lange wie es geht, mache ich weiter.“ Mit der Handsäge sägt er die toten Äste ab und putzt anschließend den Weg mit seinen Rechen aus. Seine Präzision und Perfektion hat er seinem Beruf zu verdanken: Als gelernter Tischler hat er 44 Jahre bei der Firma Bitschnau gearbeitet. Deswegen war er auch früher wenig in den Bergen: Die Arbeit dominierte sein Leben.

Doch nicht nur die Arbeit hinderte ihn dran, in die Berge zu gehen, sondern auch seine Gesundheit. 1975 hatte er eine Herz-OP, nachdem bei ihm mit 26 Jahren ein Loch im Vorhof festgestellt wurde – ein Geburtsfehler. Bis 2009 musste er zudem seine Mutter pflegen. Erst danach und durch seinen Nachbarn wurde er Wegewart.

Auf sein Wetterexperte ist Verlass

Erste Quellwolken bilden sich am blauen Himmel. Regen oder gar ein Gewitter kommen aber nicht. „Ich gehe nur bei schönem Wetter“, sagt Manfred, der mit Hans Metzler von der Liechtensteiner Alpe seinen persönlichen Wetterexperten ganz in der Nähe hat. „Ich rufe ihn an und frage, wie lange ich noch unterwegs sein kann. Seine Einschätzung passt immer ganz genau.“ Nach jedem Gewitter macht er einen Kontrollgang. Denn die Wege sind steil, der Untergrund lehmig und instabil. Da könne öfter etwas wegbrechen.

Das Ehrenamt hat ihn schon ein Großteil seines Lebens begleitet. 53 Jahre lang war er aktiv bei der Feuerwehr Vandans. Auch im Heimatschutzverein und bei der Bergrettung ist er dabei. „Überall da, wo es Arbeit gibt“, sagt er und lacht. Er freut sich, wenn er Familien mit Kindern begegnet, die wissen wollen, was er da mache, und wenn sich Wanderer bei ihm bedanken. Das ist für ihn Lohn genug. Allein fühlt er sich auf seinen Wanderungen nie. „Wanderer grüßen mich, Einheimische kennen mich. Ganz freundlich sind die Schweizer.“

Auf der Zimba stand er noch nie. Seine Lieblingsberge sind sowieso der Saulakopf und Schafgafall, die beide am Ende des Rellstals in den Himmel ragen. Auf dem Schafgafall hat er 2020 ein 1,65 Meter hohes Gipfelkreuz aus Eichenholz errichtet, das er selbst in der Tischlerei angefertigt hatte. „Die Alpe Lün – der Grundbesitzer – hat erst durch die Medien erfahren, dass wir ein Kreuz auf dem Schafgafall gestellt haben. Ich habe dann eine Anzeige gekriegt.“ Doch Manfred sieht es gelassen. „Es war ein wunderschöner Tag.“ Und das Kreuz steht immer noch.

Neuer Tag, neues Arbeitsprogramm

Einige Wochen später: Es ist Sommer geworden. „Heute geht es zum Gipsköpfle, dann weiter Richtung Lünerkrinne. Dort muss ich eine Reparatur beim Wegweiser machen“, erklärt Manfred sein Tagesprogramm. Über den blau-weiß markierten Verbindungsweg, der teils drahtseilversichert ist, geht es danach zum Saulajoch. Bis dorthin gibt es zwei weitere Wegweiser, die Manfred nach dem Winter wieder aufstellen muss.

Dieses Mal hat Manfred statt einer Handsäge eine Baumschere dabei. Den Rechen benutzt er wieder als Wanderstock. In den Latschen staut sich die Hitze. Manfred schnauft. Auch sein Rucksack ist heute schwerer, denn zum Montieren der Schilder braucht er einen Akkuschrauber.

Ein kaputter Wegweiser

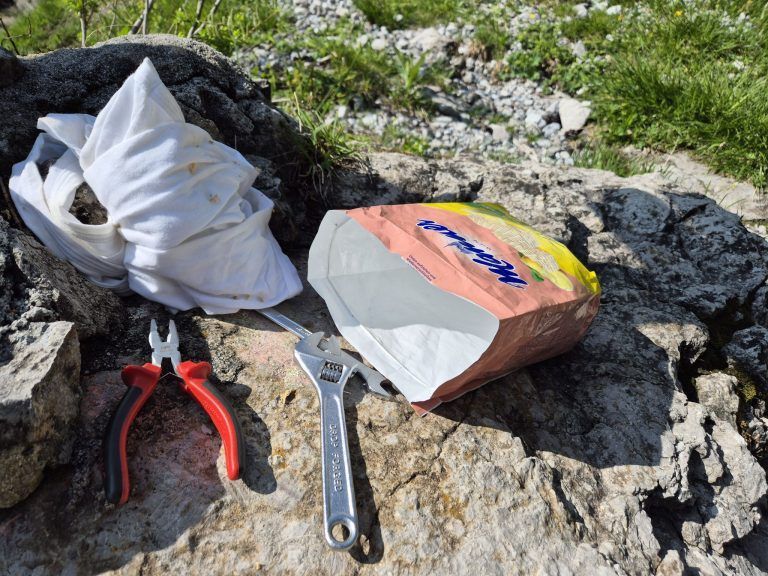

„Den ganzen Sommer lang habe ich Arbeit. Da wirst du nie fertig“, sagt er auf dem Weg zum Gipsköpfle, dessen Gipfelkreuz er 2018 aufgestellt hat. An einer Weggabelung ist der Wegweiser zerstört. „In den letzten zwei, drei Jahren habe ich das Schild über den Winter immer stehengelassen. Und ausgerechnet in diesem schneearmen Winter kam wahrscheinlich eine Lawine runter“, ärgert sich Manfred. Er legt seinen Rucksack ab und kramt eine Mannerschnittentüte hervor. „Die Säcke sind stabil“, meint der 76-Jährige – ideal für sein Werkzeug. Er schraubt zuerst den zerbrochenen Holzpfahl aus der Metallhalterung raus, legt das abgebrochene Stück beiseite und schraubt mit seinem Akkuschrauber den übriggebliebenen Holzpfahl wieder an. Zum Schluss zieht er die Schrauben an den Schildern fest, sodass diese wieder in die richtige Richtung zeigen. „So, jetzt gibt es keine Reklamationen mehr“, sagt er zufrieden, als er fertig ist.

Weiter geht es über einen alpinen Steig zum Saulajoch. Der Weg ist teilweise abgerutscht – eine Problemstelle. Laut Manfred werde er zusammen mit dem Wegebautrupp des Alpenvereins einen neuen Weg durch die Heidelbeersträucher anlegen müssen. Das wird die größte Baustelle in diesem Sommer werden. Auf einer von ihm gebauten Bank lässt er sich nieder und isst einen Wurstsemmel.

Daneben, versteckt hinter einer Latsche, holt Manfred den Wegweiser hervor und montiert ihn an die Wegkreuzung. Würde er das Schild über den Winter dort stehen lassen, würde es ihm genauso ergehen wie jenem Holzpfahl Richtung Lünerkrinne. Er würde dem Schneedruck nicht standhalten. Er kniet sich hin, um die Muttern vom Schutzblech zu lösen. Dann steckt er die Aluminiumstange in die Vorrichtung und zieht mit dem Schraubenschlüssel die Schrauben an.

Aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen wird an dieser Stelle kein Inhalt von Youtube angezeigt.

Aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen wird an dieser Stelle kein Inhalt von Youtube angezeigt.

Die letzte Station für diesen Tag

Am Saulajoch stellt er das letzte Schild auf, das schon bessere Zeiten hinter sich hat. Schon vor vier Jahren hat Manfred ein neues Schild bestellt, aber bis heute ist dieses nicht gekommen. „So hart wie es klingt, aber wenn ich es nicht selber mache, passiert nichts.“ Er bindet das Schild mit Kabelbinder fest und zwickt die Enden mit einer Zange ab. Danach schultert er seinen Rucksack wieder auf. Für heute ist seine Arbeit getan. „Ich bin gerne ein, zwei Tage zu Hause“, sagt Manfred. „Aber dann muss ich wieder raus ins Rellstal.“

Wanderwege verursachen hohe Kosten

Der finanzielle Aufwand für die Wegerhaltung ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Im Jahr 2024 investierte der Alpenverein Vorarlberg rund 130.000 Euro in die Instandhaltung der Wege – doppelt so viel wie noch vor zehn Jahren. Zwei Drittel dieser Kosten trägt der Verein selbst, da die Fördermittel des Landes nicht im selben Maß gewachsen sind. Deshalb ist der Alpenverein Vorarlberg zunehmend auf Unterstützung durch Mitgliedsbeiträge und Spenden angewiesen. Umso wichtiger ist die Arbeit der ehrenamtlichen Wegewarte, betont Michael Mathis, Geschäftsführer des Alpenvereins Vorarlberg. Sie kontrollieren mindestens einmal jährlich die ihnen zugewiesenen Wegeabschnitte.

Der Alpenverein Vorarlberg betreut rund 400 Kilometer rot-weiß markierte Wanderwege und zusätzlich etwa 270 Kilometer anspruchsvollere blau-weiß markierte Wege. Von den insgesamt 2.800 Kilometern rot-weißer Wege in Vorarlberg entfallen weitere 400 Kilometer auf den Deutschen Alpenverein, der Rest wird von den Gemeinden gewartet. Zum Vergleich: Das gesamte Wanderwegenetz von Vorarlberg – inklusive gelb-weißer Wege und Forststraßen – umfasst rund 6.500 Kilometer.