Den Völkermord an den Jugoslawiendeutschen überlebt

Als Bub wurde Karl Oswald (heute 90) interniert. Der taube Bub überlebte das Zwangslager.

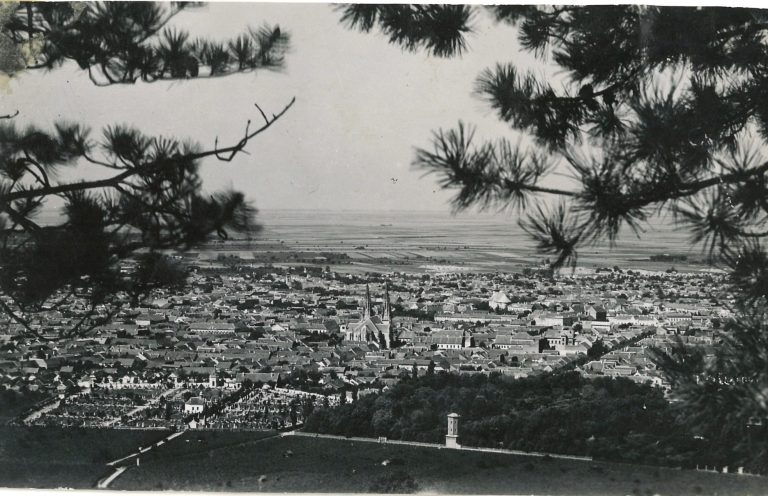

Rankweil Karl Oswald, der 1933 in Werschetz (damals eine Stadt mit rund 20.000 Einwohnern im Königreich Jugoslawien) geboren wurde, hat mit einer Behinderung durchs Leben gehen müssen. Er ist gehörlos. Seine Eltern Karl und Maria Oswald – sie gehörten der deutschen Volksgruppe in Jugoslawien an – ließen ihren gehandicapten Sohn während des Zweiten Weltkrieges eine Schule in Wien besuchen, damit er die Gebärdensprache sowie lesen und schreiben lernt. Aber weil Wien bombardiert wurde, musste der taube Bub die Schule vorzeitig abbrechen. Deshalb ist Kari – so wird er von seinen Lieben genannt – nie einer Sprache mächtig gewesen. Nur über Handzeichen und Gesten kann er rudimentär kommunizieren. Am ehesten verstehen ihn seine engsten Angehörigen. „Wir haben eine eigene Sprache entwickelt“, sagt sein Cousin Herbert Geringer, Vorarlbergs bekanntester Gartenexperte.

Kari wuchs mit seinem Bruder und seiner Schwester behütet in Werschetz auf. Seine Eltern, Volksdeutsche, waren Weinbauern. Aber dann kam der Zweite Weltkrieg und mit ihm das Grauen. Zwischen Oktober 1944 und April 1945 fielen mehr als 200.000 der insgesamt 540.000 Jugoslawiendeutschen unter die Herrschaft der Partisanenbewegung des Josip Broz, genannt Tito. Ein Drittel der in ihrer Heimat verbliebenen deutschen Zivilpersonen verlor im Zuge der antideutschen Vertreibungs-, Vernichtungs- und Deportationsmaßnahmen des Tito-Regimes grausam sein Leben.

Karis Familie wurde im Zuge des Völkermords an den Jugoslawiendeutschen fast vollständig ausgelöscht. Nur Kari und sein Vater überlebten. Es begann mit der Einweisung in Konzentrations- bzw. in Internierungslager, deren berüchtigtste den Vernichtungsstätten des Nationalsozialismus gleichkamen, und mit Massenliquidierungen wurde das grausige Treiben fortgesetzt. Hunger- und Foltertod waren an der Tagesordnung. Kinder wurden ihren Eltern entrissen und in Heime gebracht, wo sie umerzogen und jede Erinnerung an die Eltern, an ihre Muttersprache und an ihr Volk verlieren sollten. Auch Kari kam kurzfristig in ein Heim, aber weil der Bub taub war und nicht sprechen konnte, schickte man ihn zurück ins Lager, wo seine gesamte Familie interniert war. Seine 29-jährige Mutter, seine dreijährige Schwester, sein einjähriger Bruder und seine 48-jährige Großmutter überlebten das Zwangslager nicht. Die unmenschlichen Bedingungen, die dort herrschten, setzten ihrem Leben ein Ende.

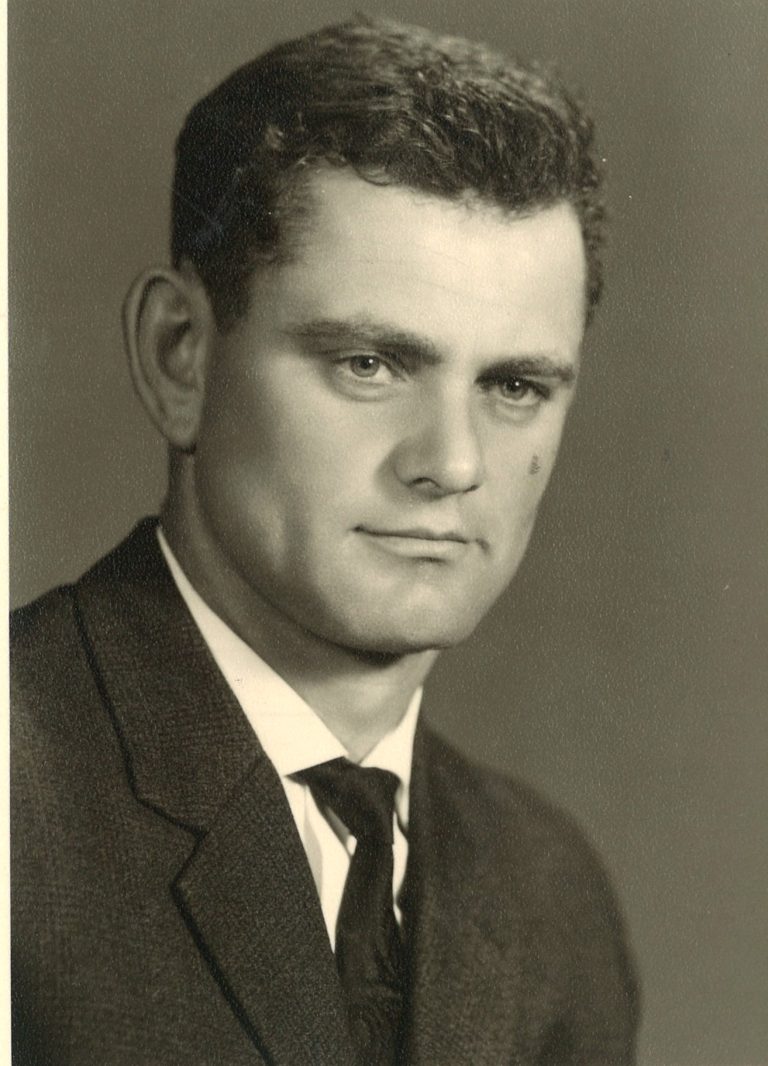

Nachdem Karl Oswald und sein Sohn Kari den Genozid an den Jugoslawiendeutschen überlebt hatten, wanderten sie Anfang der 50er-Jahre des 20. Jahrhunderts nach Deutschland aus. Vater Karl arbeitete im Aluminiumwerk in Singen. Sein Sohn hingegen, mittlerweile über 20 Jahre alt, weigerte sich, in die Fabrik arbeiten zu gehen. Stiefmutter Evi riet Kari eindrücklich, doch noch eine Schule zu besuchen, in der er die Gebärdensprache und lesen und schreiben lernen konnte. Aber Kari lehnte ab. Das hatte für sein Leben bittere Folgen. Geringer dazu: „Karis Tragik ist es, dass er sich nicht artikulieren kann. Deshalb ist er in allen Bereichen des Lebens von seinen Mitmenschen abhängig gewesen, sei es beim Arzt, beim Friseur oder auf dem Amt.“

1955 reiste Kari nach Vorarlberg, wo seine Tante Anny – die Schwester seiner Mutter – lebte. „Meine Mutter hat Kari zu sich geholt. Ihr war wichtig, dass er nicht in einer Fabrik arbeiten muss“, erzählt Geringer. Kari blieb und war maßgeblich am Aufbau des Geflügelzucht- und Gartenbaubetriebs der Geringers beteiligt. „Kari hat überall fest mitgearbeitet und trotz seiner Taubheit alles verstanden, was man ihm auftrug. Den Umgang mit Geräten lernte er von anderen übers Zuschauen.“

Der gehörlose Mann wurde in die Geringer-Familie integriert. „Kari ist auch immer mit uns in den Urlaub gegangen.“ Als in den 70er-Jahren die ersten Hörimplantate aufkamen, ließen die Geringers prüfen, ob dies auch für Kari eine Möglichkeit wäre. „Aber in der Klinik in Innsbruck sagte man uns, dass man bei ihm nichts mehr machen könne.“ Kari nahm sein Schicksal an. Aber mit einem haderte er: „Es gab eine Zeit, da war Kari traurig, weil alle in seinem Umfeld eine Frau hatten, nur er nicht.“ Der Wunsch nach einer eigenen Familie blieb ihm verwehrt. Auch jetzt, im hohen Alter, lebt er allein. Aber Herbert und Kornelia Geringer, die nebenan wohnen, und Traudi, die Schwester von Herbert Geringer, schauen auf ihren Kari, der mittlerweile das stolze Alter von 90 Jahren erreicht hat.

Drei Mal in der Woche kommt zudem Mohi-Helferin Astrid Schnetzer zu ihm, sie duscht ihn, geht mit ihm spazieren und spielt mit ihm Brettspiele. „Kari flunkert beim Spielen gern“, verrät Astrid lächelnd, die mit ihm gerade Mensch-Ärgere-Dich-Nicht spielt. An der Haustür klingelt es. Draußen steht Barbara Ströhle vom Mobilen Hilfsdienst. Sie ist gekommen, um den rüstigen Mann zur Tagesbetreuung ins Fuchshaus zu bringen, wo er zwei Nachmittage in der Woche mit anderen Senioren verbringt. Barbara schwärmt von Kari: „Er ist so ein fröhlicher Mensch und so hilfsbereit. Er bringt die Gäste, die im Rollstuhl sind, zu ihren Plätzen. Ihm ist es wichtig, dass es allen in der Gruppe gutgeht.“ Bereitwillig lässt sich der betagte Mann in die Jacke helfen. Er hängt sich bei Barbara am Arm ein und verlässt mit den Mohi-Helferinnen gut gelaunt seine Wohnung.