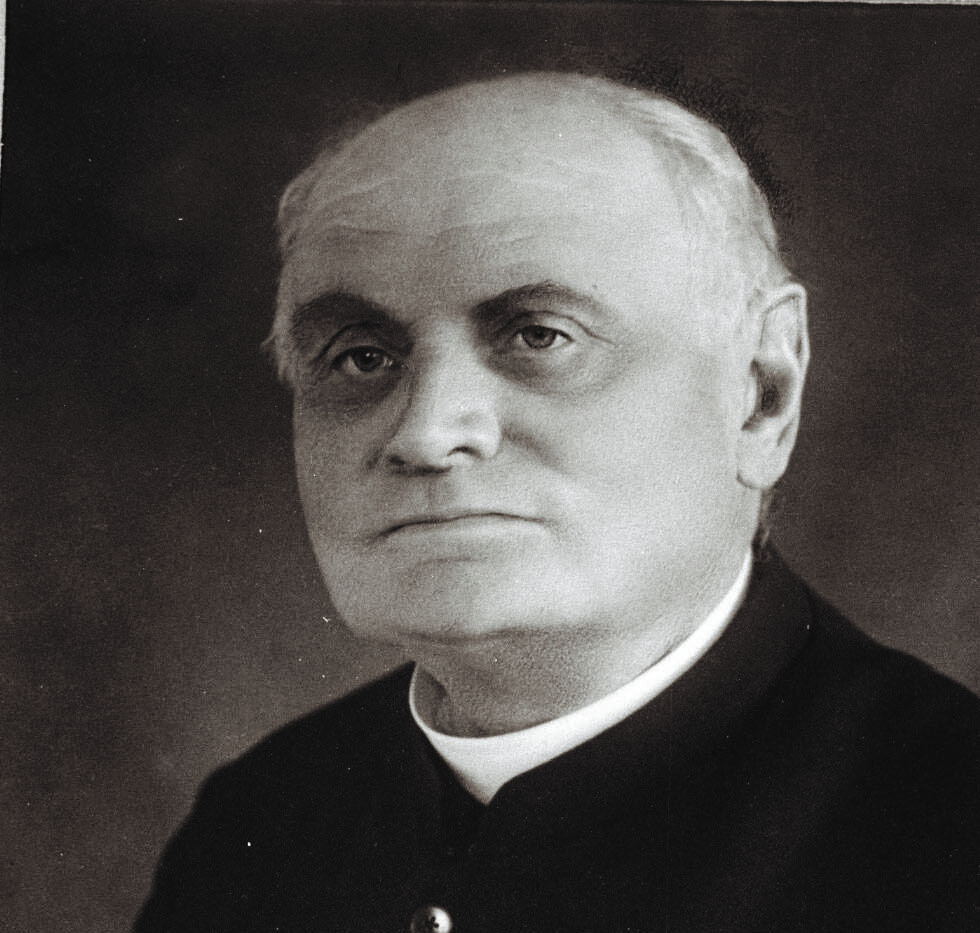

Der energiegeladene Pfarrer

Der Kraftwerkspionier Barnabas Fink (1867–1947).

Wenn in diesen Tagen mehrfach des Gründungsakts der Vorarlberger Illwerke vor 100 Jahren gedacht wird, fällt meist auch der Name Barnabas Fink. Dieser ist zwar als energiepolitischer Pionier einigermaßen bekannt, die Person dahinter aber weit weniger. Deshalb hier und heute der Versuch, ein Bild der Persönlichkeit Barnabas Fink zu entwerfen. Dies auch deshalb, da es zumindest österreichweit keinen anderen katholischen Geistlichen gab, der an vorderster Stelle den Ausbau der Energiewirtschaft vorantrieb.

Jugend und Ausbildung. Anton Barnabas Fink, geboren am 10. Juni 1867 in Andelsbuch, war neben vier Töchtern der einzige Sohn der Bauersleute Alois und Barbara Fink, geb. Albrecht. Für den Vater war deshalb klar, dass der kräftige Bub dereinst die elterliche Landwirtschaft übernehmen würde. Die gebildete Mutter aber unterstützte den Wunsch Antons zu einem Studium. So nannte man ihn zu Hause, er aber begann sich bereits im Brixner Gymnasium nach seinem zweiten, wesentlich originelleren Namen Barnabas zu nennen. Diesen Namen hatte er bekommen, nachdem er am 11. Juni, am Namensfest des hl. Barnabas, getauft wurde. Der Barnabas-Tag galt im Bauernjahr als Sommerbeginn mit dem Spruch „Barnabas schnit’s Gras“.

Nach der Matura entschied sich Fink für ein Theologiestudium, zeigte aber bereits hier ein ausgeprägtes Interesse für Naturwissenschaften und Kunst und war im Seminar Vorstand des naturwissenschaftlichen Zirkels und des Kunstvereins. Diese beiden Interessengebiete sollten neben dem Priesterberuf sein späteres Leben nachhaltig bestimmen. Was sich noch während des Studiums herauskristallisierte, waren seine außergewöhnlich schnelle Lesefähigkeit und Auffassungsgabe. Auch dass er sich mit mathematischen Fragen und volkswirtschaftlichen Statistiken befasste, war im Priesterseminar ungewöhnlich. Sein anhaltendes Interesse für Kunst bewies er später als Vorstand des Kunstvereins der Theologen und als Vorstandsmitglied im Museumsverein. Bereits während der Studienzeit fielen die souveräne Führung von Sitzungen und seine Schlagfertigkeit auf.

Pfarrer und Dekan. Nach seiner Priesterweihe 1892 wurde er als Kaplan in Hittisau eingesetzt und bereits wenige Jahre später zum Pfarrer dieser Gemeinde bestellt. Hier hatte er Gelegenheit, für die größere politische Bühne zu lernen. In der Festansprache zu seiner Primiz hatte ihm der Redner geraten, stets „den Frieden in der Gemeinde zu erhalten“. Dies tat er im Gegensatz zu anderen Amtskollegen, indem er die Kanzel in all seinen Priesterjahren nie für gemeindepolitische Angelegenheiten in Anspruch nahm. Zudem registrierte er bald, dass er sich den Familien nicht mit angekündigten Hausbesuchen, die von manchen als Inspektionen empfunden wurden, nähern wollte. Als wesentlich zugänglicher erfuhr er die Gemeindemitglieder bei Krankenbesuchen; und dafür war ihm jede Uhrzeit recht. Im Gegensatz zu seiner späteren politischen Praxis galt er als Pfarrer als recht konservativ, besonders was die Gestaltung der Rituale des Kirchenjahres und des Religionsunterrichts betraf. Wichtig waren ihm kurze, aber prägnante Predigten. Eine solche beanstandeten die Behörden, als der scharfe Rechner 1916 seine Gläubigen vor der Zeichnung von Kriegsanleihen warnte.

Bereits als junger Pfarrer wurde er 1906 von den Geistlichen des Bregenzerwalds zu ihrem Dekan gewählt. In dieser Funktion oblag ihm die Aufsicht über die Lebensweise und Amtstätigkeit der Dekanatsgeistlichen. Jährlich besuchte er mindestens einmal alle Pfarreien, einschließlich des Kleinen Walsertals. Selbst nach seiner Resignation als Pfarrer im Jahr 1934 blieb er noch bis 1941 Dekan und gab zweimal pro Woche Religionsunterricht in Bezau. Dabei geriet der alte Herr 1939 noch in die Fänge der Gestapo, da er den Kindern Heiligenbilder ausgeteilt hatte. Selbstbewusst wie er war, forderte er den Beamten auf, ihm eine Verordnung zu zeigen, die sein Handeln zu einem Delikt mache. So wurde er mit Drohungen entlassen. Wie der Dekan seine zahlreichen Reisen durch den Bregenzerwald und nach Bregenz unternommen hat, ist nicht bekannt. Zum Religionsunterricht nach Bezau ging er über die Bezegg zu Fuß.

Noch vor seinem Einstieg in die Landespolitik unternahm Barnabas Fink mit einem Amtskollegen eine Studienreise nach England. Sein besonderes Interesse galt dabei der Energiegewinnung und dem Krafteinsatz in der Industrie und zudem der Lage der Industriearbeiterschaft.

Da die etwa 1700 Einwohner zählende Pfarre Hittisau neben dem Pfarrer einen Kaplan und einen Benefiziat beschäftigte, wurden die kommenden zahlreichen Abwesenheiten des Pfarrers möglich.

Der Politiker. 1902 wurde der Hittisauer Pfarrer erstmals in den Vorarlberger Landtag gewählt. Diesem Gremium gehörte er bis zu seinem freiwilligen Rücktritt 1930 an. Volkswirtschaftliche und landwirtschaftliche Angelegenheiten bildeten seine Arbeitsschwerpunkte. Von Anfang an war es ihm ein Anliegen, dass die Vorderwälder Gemeinden Zufahrtsstraßen zur 1902 eröffneten Wälderbahn erhielten. Bald aber wurde die Elektrizitätswirtschaft sein dominierendes Thema. Deshalb bestellte ihn der Landesrat zum Referenten für den Ausbau der Wasserkräfte in Vorarlberg. Seit etwa 1900 stellte Albert Loacker, der Pionier der Elektrizität, verschiedene Visionen für den Ausbau der Wasserkräfte in Vorarlberg vor. Bei einem seiner Vorträge nannte er auch konkrete Summen, die Kraftwerksanlagen in unterschiedlichen Tälern des Landes kosten würden und forderte den Bau durch die öffentliche Hand. Da äußerte sich Barnabas Fink erstmals dahingehend, dass eine solch massive Investition dem Steuerzahler nicht zuzumuten sei und deshalb private Investoren zusammen mit dem Land Großanlagen zu finanzieren hätten. Damit war erstmals die spätere Energiepolitik des Landes formuliert. Und Fink war es, der noch während des Kriegs im Herbst 1917 als Referent den Beschluss des Vorarlberger Landtages einleitete, mit dem die landesweite Nutzung der Wasserkraft in Angriff genommen werden sollte. Als Mitglied der Landesregierung zwischen 1919 und 1923 forcierte er die exportorientierte Nutzung der Wasserkraft und brachte das zukunftsträchtige Projekt der Illwerke zur Realisierung. Dabei erhielt er größte Anerkennung auch vom politischen Gegner. „Das oberste Verdienst, dass der Landtag so wohlvorbereitet an die Entscheidung herantreten konnte“, meinte der Großdeutsche Anton Zumtobel 1922 im Landtag, „gebührt dem Referenten in dieser Frage, Herrn Landeshauptmannstellvertreter Dekan Fink, welcher mehr als zwei Jahre in einer Materie, die eigentlich nicht in seinen Beruf einschlägt, so hervorragend durchgedrungen ist, dass er vor uns in allen Berichten einem Fachmann gleichkam und der keine Mühe scheute, um auch die letzten Bedenken zu beseitigen und alles klarzustellen für einen reifen Vertragsabschluss.“ Ab 1927 firmierte das Unternehmen als Aktiengesellschaft, an der sich Schweizer Banken und deutsche Energieunternehmen beteiligten. Deshalb musste Fink als Mitglied des Verwaltungsrates der Illwerke AG immer wieder zu Vorstandssitzungen nach Frankfurt und Basel reisen. Zudem fungierte er als Präsident der VKW und der Allgäuer Elektrizitätsgesellschaft Lindenberg. Auch nach seinem Ausscheiden aus dem Landtag stellte er seine reichen Erfahrungen bis 1938 dem Land als Berater für die Energiewirtschaft zur Verfügung.

Seine politischen Aktivitäten gehörten aber nicht nur dem Kraftwerksbau, sondern volkswirtschaftlichen Angelegenheiten im Allgemeinen und der Landwirtschaft im Besonderen. Überall hatte sein Wort Gewicht. Das zeigte sich auch im Umbruchjahr 1918. Als Mitglied der provisorischen Landesversammlung, welche die Überführung zu demokratischen Verhältnissen zu bewerkstelligen hatte, wandte er sich, im Gegensatz zu anderen christlichsozialen Parteikollegen, mutig der neuen Staatsform zu. In einem Hirtenbrief des Bischofs, der ein überzeugter Monarchist geblieben war, strich der Landesrat Fink kurzerhand die langatmige Aufzählung der Leistungen der habsburgischen Regenten.

Der Nationalökonom. Die wirtschaftliche Situation des Landes, Erfolgsfaktoren und Hemmnisse, Chance für den Landesausbau unter Abschätzung der sozialen Folgen bildeten für Dekan Fink ein stetes Anliegen; nicht nur in der politischen Praxis, sondern auch in der theoretischen Darstellung. Gerade bei der Umsetzung der Montafoner Kraftwerksbauten sah sich die konservative Landesregierung mit sozialen Folgen konfrontiert, die das Projekt der Moderne mit sich brachte. Die zahlreichen Fach- und Hilfsarbeiter aus anderen Bundesländern erwiesen sich bald als politisches, moralisches und finanzielles Problem. Politisch, weil sie sich gewerkschaftlich organisierten; moralisch, weil bei einer massiven Ansammlung von Männern all jene Erscheinungen auftraten, die konservativ-katholische Menschen zutiefst verabscheuten: Alkoholmissbrauch, Geldverschwendung, Glücksspiel, Schlägereien und Missachtung kirchlicher Vorgaben. Dem versuchte man ohne besonderen Erfolg mit der alten Methode von gezielten Abschiebungen Herr zu werden. Finanziell, weil es galt, die sozialen Kollateralschäden zu beheben und den Landesbeitrag für das Stauwerk aufzubringen. Auch Fink hatte für etliche dieser Probleme keine Lösung, aber Analysen, die über das Energiewesen hinausgingen. Sein 1931 erschienenes Buch „Wirtschaft und öffentliches Leben“ ist bis heute durch das zahlreich zusammengetragene Material und die wertvollen Statistiken ein Standardwerk zu Vorarlbergs Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Ersten Republik geblieben. Zu volkswirtschaftlichen Themen hielt er auch immer wieder Vorträge. Als Mann, der sich mit Geld auskannte, wurde er auch in den Aufsichtsrat der Hypothekenbank entsandt. Als diese in der Wirtschaftkrise ab 1929 nach dem Vorbild anderer Geldinstitute Häuser und Höfe zwangsversteigern ließ, trat er aus dem Gremium aus, da man „von einem Priester Nachsicht und Milde erwarte.“ Dekan Fink war aber nicht nur ein scharfer Denker, sondern auch ein recht angenehmer Zeitgenosse. „Nach Sitzungen,“ so ein politischer Weggefährte, „belebte er als guter Gesellschafter auch den gemütlichen Teil.“

Ohne die lebenslange Unterstützung seiner beiden ledig gebliebenen Schwestern Maria und Margareta Fink hätte auch der energiegeladene Dekan, Pfarrer und Abgeordnete all die Ämter, Aufgaben und Arbeiten nur schwer und mit Erfolg erledigen können. In seiner intensivsten politischen Zeit zwischen 1919 und 1925 führten die Schwestern zwei Haushalte: einen im Hittisauer Pfarrhaus und einen in der Bregenzer Weiherstraße. Die Schwestern wirkten als treue Haushälterinnen und diskrete Sekretärinnen zugleich.

Am 20. September 1947 verstarb Barnabas Fink in seinem Haus in Andelsbuch. Zahlreiche Redner würdigten Leben und Werk des außergewöhnlichen Pfarrers. Finks singuläre energiepolitische Pionierleistung fasste Altlandeshauptmann Ender bündig zusammen: „Er unterschied genau, dass die kleineren Kräfte für den Landesbedarf, die großen schlummernden Energien aber für den Export zu erschließen seien; und auf seine Initiative geht die Gründung der sogenannten ‚kleineren Gesellschaft‘, der Vorarlberger Kraftwerke, und der ‚größeren Gesellschaft‘, der Illwerke zurück.“

Der Historiker Meinrad Pichler stellt in der Serie „Avantgarde“ historische Persönlichkeiten in und aus Vorarlberg vor, die auf wirtschaftlichem, sozialem oder kulturellem Gebiet vorangegangen sind beziehungsweise vorausgedacht haben und damit über ihre Zeit hinaus wirksam wurden. Neben biografischen Stationen gilt es deshalb vor allem zu zeigen, was diese Personen öffentlich Bleibendes geschaffen, erfunden oder erdacht haben. Da durch aktuelle Gegebenheiten wieder vieles neu gedacht und eingerichtet werden muss, sind innovative Köpfe immer gefragt.