Ein Erfinderschicksal

Meinrad Pichler über Josef Helbok (1884–1970) aus Höchst.

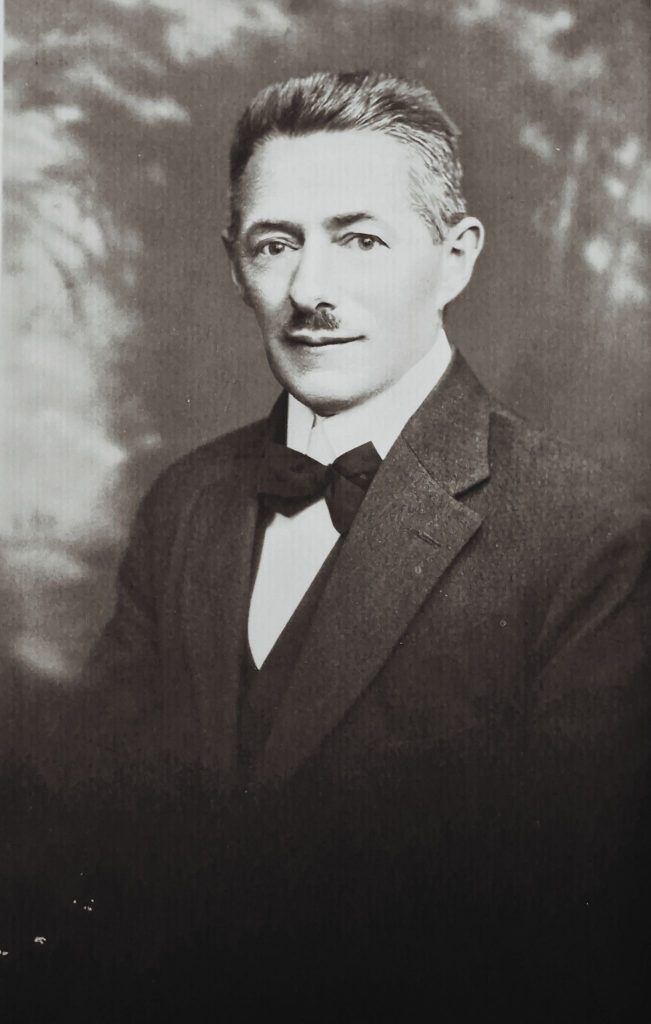

Selbst wenn das Wetter mies, das Spiel mau und die Platzverhältnisse miserabel waren, s’Dökterle versäumte in den 1950er- und 1960er-Jahren kein Spiel des FC Höchst. Obwohl Josef Helbok, so sein bürgerlicher Name, selbst nie Fußball gespielt hatte, war er in seinen späteren Lebensjahren der treueste Anhänger der Höchster Fußballer. Auch die Auswärtsspiele seines Vereins besuchte er. Sportler war er aber in seinen jungen Jahren sehr wohl und als Turner aktiv und erfolgreich. 1908 zählte er zu den Mitbegründern eines schwarzen Turnvereins; die Turner des traditionellen Turnerbundes waren liberal oder sozialdemokratisch. Nach dem Ersten Weltkrieg sollten Helboks Interessen und Aktivitäten aber gänzlich anderen Gebieten gehören.

Seinen Lebensunterhalt verdiente er als Sticker in einer Firma in St. Margrethen. Hier brachte er es im Laufe seiner langen Dienstzeit vom Helfer schließlich zum Puntscher. In den 1930er-Jahren war aber auch er etliche Zeit arbeitslos.

Josef Helbok wurde am 9. September 1884 in eine arme, kinderreiche Familie hineingeboren. Nach dem frühen Tod der Mutter versuchte der Vater mehr schlecht als recht seine große Familie zu versorgen. Die Kinder mussten deshalb so früh wie möglich mitverdienen oder sie wurden an Kostplätze vergeben. Für eine weiterführende Bildung für den aufgeweckten Schüler gab es deshalb weder Verständnis noch Mittel. Erst als er eigenes Geld zur Verfügung hatte, konnte er Bücher zu physikalischen und technischen Themen erwerben. So etwa faszinierte ihn der faradaysche Käfig (benannt nach dem englischen Physiker Michael Faraday) als physikalisches Phänomen ein Leben lang. Gerne hätte er, wenn er ein entsprechendes Labor besessen hätte, die elektrische Abschirmung innerhalb einer geschlossenen Hülle zu nutzbringenden Anwendungen gebracht. In seiner Situation musste er sich aber mit einfacheren Erfindungen begnügen.

1910 heiratete Josef Helbok die gleichaltrige Beatrix Schobel. Sie brachte in den Jahren 1911 und 1913 die Töchter Irma bzw. Olga zur Welt und erwies sich bald als die dominierende Kraft in der jungen Familie. Den Schweizer Lohn ihres Mannes wusste sie durch Geldverleih zu mehren, wobei sie während des Ersten Weltkriegs durch Kriegsanleihen wieder Etliches verlor. Nach dem Krieg baute die Familie Helbok ein ansehnliches Haus im Zentrum von Höchst. Dies war möglich, nachdem der Schweizer Franken nicht wie die österreichische Währung in den beginnenden 1920er-Jahren entwertet wurde. Wie sehr die praktische Lebensführung in der Hand seiner Gattin lag, zeigt sich daran, dass Josef Helbok noch in seinem Nachruf 1970 als „Beatrixes Josef“ bezeichnet wurde. Er selbst war ein bescheidener, zurückhaltender und hilfsbereiter Zeitgenosse. Er war ein Tüftler und Denker und sein großer Garten diente ihm als Quell der Freude und zur Selbstversorgung der Familie.

Angefangen hat die Serie von Erfindungen ganz klein und weit unten, nämlich bei den Ösen für geschnürte Schuhe und Stiefeletten. Diese Öffnungen sollten mit kleinen Rollen versehen werden, um die Schnürsenkel leichter durch- und anziehen zu können. Die unter dem Titel „Eyelets“ 1913 in England patentierte Erfindung sollte von einer englischen Schuhfabrik gekauft werden. Der Erste Weltkrieg stoppte das bereits angebahnte Geschäft aber abrupt.

1921 ließ Helbok in Österreich eine Tragbahre, die in einen Liegestuhl bzw. ein Traggestell für den Rücken umwandelbar war, patentieren. Sowohl diese als auch die nächste Erfindung brachten außer Kosten für die Patentanwälte nichts Zählbares ein. Der 1924 entwickelte zusammenklappbare Pfeildrachen erfreute zwar die Höchster Kinder, zu einer seriellen Herstellung kam es jedoch nicht. Der Drache verwies aber, quasi als Vorstudie, auf Helboks Interesse am Fliegen, dem die Anstrengungen der folgenden Jahre galten. Mit deutschen Flugzeugwerken korrespondierte er mehrfach und schlug ihnen erfolglos flugtechnische Verbesserungen vor. Auch die Fordwerke im amerikanischen Detroit belieferte er mit Ratschlägen, wie bestimmte Autotypen zu „Reptilienfahrzeugen“ umgebaut werden könnten. Antworten der Angeschriebenen blieben in der Regel aus, ob etwas von den Helbok’schen Vorschlägen in die Produktion einfloss, ist unbekannt.

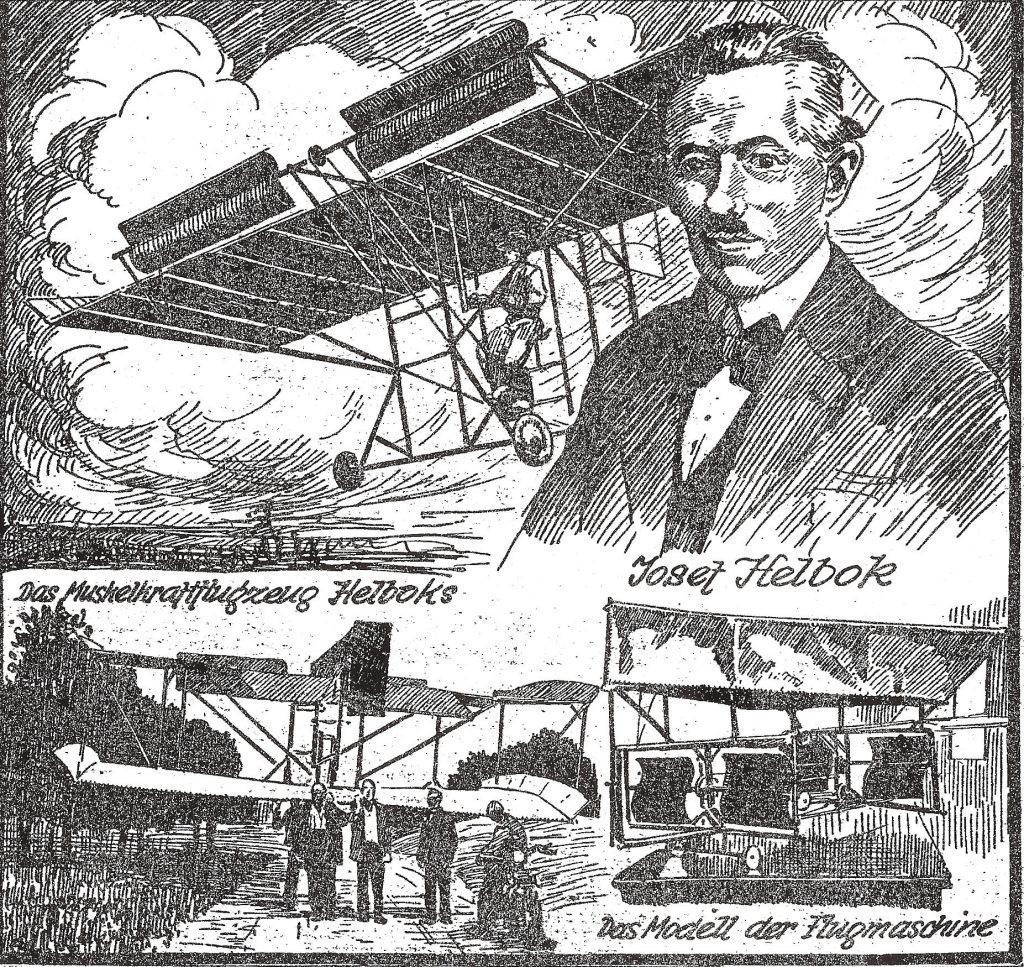

Mit Beginn der 1930er-Jahre, in der Zeit seiner Arbeitslosigkeit, widmete sich Josef Helbok mit ganzer Hingabe dem Bau eines „Muskelflugzeugs“. Pläne dafür hatte er bereits seit Jahren geschmiedet. Der alte Menschheitstraum vom Fliegen sollte ohne Motorantrieb möglich werden. Dafür grübelte und bastelte Helbok jahrelang. Und als er 1932 mit einem ersten Modell an die Öffentlichkeit trat, war er um Jahre früher dran als die 1935 und 1936 in der deutschen Presse beschriebenen Versuche von professionellen Flugtechnikern in Frankfurt und Berlin. Helbok habe „in aller Stille die von der Wirtschaftskrise diktierten Mußestunden dazu benützt“, berichtete die Landes-Zeitung, einen „Schwanzlosen Doppeldecker“ zu bauen. Das Modell verfügte über 36 Quadratmeter Tragfläche bei einem Eigengewicht von 60 Kilogramm. Zwischen den Tragflächen waren Rotoren angebracht, die vom Piloten, der im Rumpf auf einem Sattel saß, mit Fahrradpedalen angetrieben wurden und die nötige Luftströmung erzeugen sollten. Der Erfolg des ersten Fluges, der von zahlreichen Zuschauern bestaunt wurde, war ein mäßiger. Immerhin konnte sich Helbok 50 Meter weit über dem Boden halten, dann kam es zu einer relativ unsanften Landung. Nach der Reparatur des Fliegers und einigen Verbesserungen wollte sich der Erfinder von zwei Motorrädern in die Höhe ziehen lassen, um dann mit eigener Kraft zu fliegen. Aufgrund der Unebenheiten auf der Wiese geriet die Starthilfe nur ruckweise, was die Flugmaschine mehr beschädigte als aufsteigen ließ. Nach diesem zweiten und deutlich gescheiterten Flugversuch untersagten dem verhinderten Flugpionier – nach Angabe eines Zeitgenossen – „seine Frauen“ weitere Geldausgaben für seine „unnütze Liebhaberei“.

Ein letztes Mal flammte Helboks Erfindergeist 1948 auf, als er Pläne für „einen Hilfsantrieb für Fahrräder“ präsentierte. Von einer Patentanmeldung rieten ihm auch diesmal angesichts der zu erwartenden Kosten „seine Frauen“ ab. Bisweilen spielte er im Geheimen Toto, um vielleicht doch noch an Geld zur Umsetzung seiner geplanten Projekte zu kommen. Bezüglich seiner finanziellen Situation gehe es „dem armen Vorarlberger um kein Jota besser als anderen österreichischen Erfindern,“ wusste eine Grazer Zeitung zu berichten.

Die Kriegs- und Nachkriegsjahre des Zweiten Weltkriegs verbrachte Josef Helbok in zurückgezogener Bescheidenheit. Nur den Nationalsozialisten in ihrem Rassenwahn zeigte er sich zu wenig hörig. Direkt hinter seinem Garten befand sich ein Kriegsgefangenenlager. Helbok beschenkte die ausgehungerten russischen Internierten mehrfach über den Gartenzaun mit Gemüse und Obst. Eine Dorfgenossin denunzierte ihn und so musste er sich bei der Bregenzer Gestapo rechtfertigen und beschimpfen lassen. Für die geschundenen Menschen im Lager waren solche Gesten von Humanität Erfahrungen, die sie als die wenigen Lichtblicke nach der Befreiung aus ihrem Zwangsaufenthalt in Vorarlberg in ihre Heimat mitnehmen konnten.

In einem kurzen Nachruf vom 18. Juni 1970 berichteten die Vorarlberger Nachrichten, dass „der Stickermeister Josef Helbok nach längerem Schmerzenslager ins Jenseits abberufen“ worden sei. Von seiner Verbundenheit zum Turnen und zum Fußball ist darin die Rede, nicht aber von seinem Erfindergeist, der sich aber angesichts der wirtschaftlichen Verhältnisse nicht wirklich entwickeln hatte können. Erst sein Urenkel konnte Helboks naturwissenschaftliches Interesse als Doktor der Physik mit einer akademischen Ausbildung professionalisieren.

Josef Helboks Erfindergeist, seine Patente, seine Flugversuche und seine geplanten Projekte fielen bald der Vergessenheit anheim. Der liebenswürdige Mensch, sein erfülltes Leben, so der Höchster Pfarrer bei der Verabschiedung, und „sein stilles, bescheidenes, karitatives Wirken“ sollten die Erinnerung an den Verstorbenen über den Tod hinaus bestimmen.

Der Historiker Meinrad Pichler stellt in der Serie „Avantgarde“ historische Persönlichkeiten in und aus Vorarlberg vor, die auf wirtschaftlichem, sozialem oder kulturellem Gebiet vorangegangen sind beziehungsweise vorausgedacht haben und damit über ihre Zeit hinaus wirksam wurden. Neben biografischen Stationen gilt es deshalb vor allem zu zeigen, was diese Personen öffentlich Bleibendes geschaffen, erfunden oder erdacht haben. Da durch aktuelle Gegebenheiten wieder vieles neu gedacht und eingerichtet werden muss, sind innovative Köpfe immer gefragt.