Ein mutiger Mann der Tat

Historische Biografie: Alfons Branner (1895-1964) aus Rankweil.

Heute vor 80 Jahren erreichten die französischen Befreiungstruppen Rankweil. Dass sich der Einmarsch ohne kriegerische Auseinandersetzungen, somit ohne menschliche Verluste und materielle Schäden vollziehen konnte, war dem Tischlermeister Alfons Branner zu verdanken.

Militärische Tugenden und der Krieg als Bewährungsfeld für männliche Tapferkeit spielten in der nationalsozialistischen Ideologie eine zentrale Rolle. Dekorierte Soldaten des Ersten Weltkriegs genossen deshalb auch bei den jüngeren Jahrgängen, die sich noch nicht hatten „bewähren“ können, besonderes Ansehen. Seine militärischen Auszeichnungen aus dem Ersten Weltkrieg retteten den Rankweiler Tischlermeister Alfons Branner vor schärferer Verfolgung durch die Nazis. Er war nämlich in den 1930er-Jahren einer von rund 500 lebenden Österreichern, der mit der Goldenen Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet worden war. Damit war er Mitglied des 1931 in Salzburg gegründeten exklusiven „Ring der Goldenen“. Das vermittelte Ehre und Würde und bot zugleich auch in der NS-Diktatur einen gewissen Schutz vor Verfolgung. Diesen hatte Branner durchaus nötig, da er mit seiner ablehnenden Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus nicht zurückhielt.

Alfons Branner kam am 3. März 1895 als erstes von neun Kindern des Zimmermanns Franz Alfons Branner und Maria Anna Marte in Rankweil zur Welt. Noch vor seinem Einrücken 1915 in den Ersten Weltkrieg hatte er eine Tischlerlehre absolviert. 1919 kehrte er „mehrfach verwundet und vielfach ausgezeichnet“ aus der italienischen Kriegsgefangenschaft zurück. Bereits ein Jahr später eröffnete er in einer aufgelassenen Schmiede eine eigene Tischlerei. Diese baute er im Laufe der Jahre zu einem holzverarbeitenden Großbetrieb aus. Auch mehrere Brände in seinen Betrieben konnten die Initiative des zupackenden Meisters nicht bremsen.

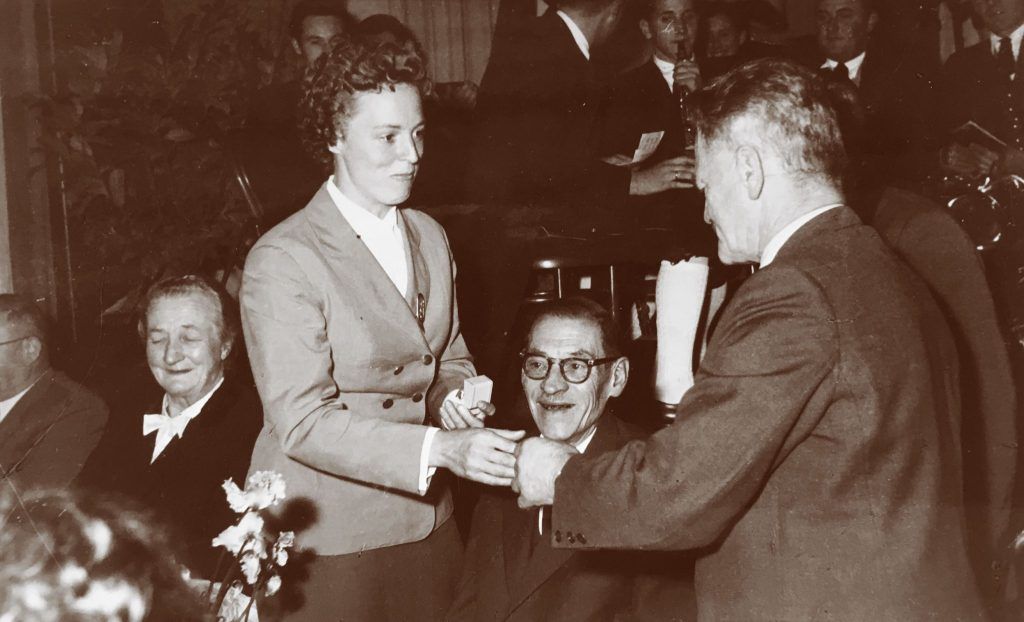

Seiner 1925 geschlossenen Ehe mit Regina Griß (1893-1958) entstammten drei Töchter. Zwei von ihnen erreichten überregionale Bekanntheit. Lotte Branner war zu Ende der 1940er-Jahre die jüngste Tischlermeisterin Österreichs, während Regina Mitte der 1950er-Jahre als österreichische Meisterin im Fünfkampf, im Kugelstoßen und im Speerwurf die erfolgreichste österreichische Leichtathletin war. Bei den Olympischen Spielen 1956 in Melbourne wurde sie Siebte im Kugelstoßen.

In ihrem Vater hatten die Branner-Töchter ein besonderes Beispiel an Tatkraft, Initiative und Selbstbewusstsein. Neben Betrieb und Familie gehörte sein öffentliches Engagement dem Radfahrerclub „Schwalbe Rankweil“. Als langjähriger Obmann und Ehrenobmann setzte er hier zahlreiche Initiativen. Als er das Amt 1921 übernahm, zählte der Verein sieben Mitglieder, im Jahr 1938 waren es 500.

Derart wirtschaftlich und gesellschaftlich verankert, nahm er sich auch nach dem „Anschluss“ kein Blatt vor den Mund und erlag auch nicht der „Empfehlung“ zu einem Parteibeitritt. Im Herbst 1939 wollten ihm die neuen Gemeindevögte mithilfe der Gestapo erstmals zeigen, wer nun wie das Sagen hatte. Nach 14-tägiger Haft in Bregenz wurde er allerdings wieder entlassen, da die Oberbehörden einen „goldenen Kriegshelden“ nicht sanktionieren wollten und er außerdem ein wichtiger Arbeitgeber und Steuerzahler war. Aus dieser Verhaftung ging Branner eher gestärkt als eingeschüchtert hervor. Was die Rankweiler Nazis nun noch gegen ihn unternehmen konnten, waren behördliche Schikanen. Als Branner 1942 ein Grundstück für ein Holzlager erwerben wollte, verzögerten Bürgermeister und Landrat das Verfahren so lange sie konnten. Um schließlich Bewegung in die Angelegenheit zu bringen, sprach Branner 1943 persönlich im Gauamt für Wirtschaftsangelegenheiten in Innsbruck vor. Hier wurde ihm beschieden, dass man die Sache wohlwollender behandeln könnte, wenn er der NSDAP beitreten würde. Daraufhin soll Branner trocken geantwortet haben: „An Silvester kauft man keinen Kalender mehr.“ Kurz nach seiner Rückkehr aus Innsbruck wurde Branner verhaftet und einen Monat lang von der Gestapo in Bregenz gefangen gehalten. Auch nach dieser, in den Augen der Nazis zutiefst defätistischen Äußerung kann ihn nur „die Goldene“ vor einem Prozess wegen „Wehrkraftzersetzung“ bewahrt haben.

Branner musste allerdings 1949 nochmals nach Innsbruck und zwar als Zeuge beim Kriegsverbrecherprozess gegen den ehemaligen Ortsgruppenleiter Franz Wagner. Diesem wurde in der Anklage unter anderem vorgeworfen, die 1944 vorgenommene Verhaftung von mehreren Nazigegnern veranlasst zu haben. Branner habe, so der Angeklagte, einen Wagon Sperrholzplatten erhalten und nicht bezahlt. Als Branner einen Rechnungsbeleg vorlegte, versuchte Wagner, den Zeugen im Nachhinein nochmals zu diffamieren. Branner werde in Rankweil „Brenner“ genannt, was nicht für seine Glaubwürdigkeit spreche. Dem Tischlermeister Branner waren nämlich in den 1920er-Jahren zweimal Teile seines Betriebes abgebrannt. Brandstiftung wurde nie festgestellt. Kein anderer von den Rankweiler Angeklagten hat in seinem Prozess die Fakten so schamlos verdreht wie Wagner und keiner hat so wenig Einsicht gezeigt wie er. Wagners Prozessauftritt hatte jedenfalls gezeigt, dass Branner seinem Verfolger und Diffamierer zu früh verziehen hatte. In einem Brief an Wagner im Lager Brederis, wo der vormalige Ortsgruppenleiter mit anderen Nazifunktionären nach dem Ende der Naziherrschaft interniert war, schrieb Branner: „Ich wünsche, dass Sie gesund bleiben und ein hohes Alter erreichen, damit Sie Ihre Kinder und Enkelkinder dahin belehren können, dass alle Erdenbürger ohne Unterschied auf Nationalität und Gesinnung Brüder sind.“

Als sich in den letzten Apriltagen die französischen Truppen unserem Land näherten, aktivierten die fanatischen Nationalsozialisten als letztes Aufgebot den so genannten Volkssturm, in welchem alle Jünglinge und Männer zwischen 16 und 60, die noch nicht in der Wehrmacht waren, eingezogen wurden. Auch der eben 60 gewordene Alfons Branner wurde nochmals uniformiert. Seine ganze Tatkraft und Umsicht galten aber nun nicht der zerstörerischen Verteidigung der Naziherrschaft, sondern der möglichst friedlichen Befreiung seiner Heimatgemeinde. Mit seiner natürlichen Autorität instruierte er die Männer des Volkssturms, riet ihnen zu abwartender Passivität oder zur Flucht nach Hause. Er selbst aber entschloss sich wie damals an der Front zu selbständigem Handeln. Am Abend des 1. Mai 1945 zog er mit einigen Vertrauten zur Sulner Brücke, um die Sprengung derselben zu verhindern. Nach einem Gespräch mit den dortigen Wachen kam Ortsgruppenleiter Franz Wagner und verweigerte die Entladung mit den Worten: „Was sein muss, muss sein.“ Daraufhin begab sich Branner mit einigen Helfern zur Eisenbahnbrücke über die Frutz, um die dort ebenfalls angebrachten Sprengladungen zu entfernen. Am darauffolgenden Tag ließ er sich von einem Motorradfahrer zu den anrückenden französischen Truppen nach Götzis bringen und zeigte diesen – nachdem die Frutzbrücken gesprengt worden waren – eine Stelle, wo die Panzer und Fahrzeuge den Fluss passieren konnten, ohne die Dämme überwinden zu müssen. Einen Tag und eine Nacht lang fuhr er per Fahrrad zwischen Rankweil, Meiningen und Altach hin und her und rekognoszierte für die Franzosen die Lage. Er informierte über die Verhältnisse an der Frutz, die deutsche Truppenstärke sowie die Zahl der Geschütze im Raum Brederis. Zeitweise begleitete ihn der französische Kriegsgefangene Jean Mariani als Dolmetsch. Als die Franzosen dergestalt von Koblach über Brederis und Meiningen nach Feldkirch vorstoßen konnten, war Rankweil aus dem Schussfeld.

In Rankweil ließen Mitglieder des Volkssturms durch Schulkinder verbreiten, dass die französischen Truppen bereits vor Feldkirch seien, wodurch auch die in den Wäldern oberhalb von Rankweil postierten Soldaten und SS-Männer Richtung Schwarzer See abzogen. „Weitsichtiges Überlegen und mutiges Anpacken“ habe Rankweil vor „ernsthaften Kriegshandlungen bewahrt“, meinte der Zeitzeuge Georg Schelling. Beides war von Alfons Branner ausgegangen und umgesetzt worden. Schelling überschrieb dieses Kapitel in seinem Buch zum Kriegsende in Vorarlberg mit „Die schlauen Rankweiler“. Bei genauerem Hinschauen reduzieren sich „Die Rankweiler“ auf den mutigen Alfons Branner. Bei der Einfahrt der französischen Kolonne in Rankweil mussten Branner und Mariani auf den Kotflügeln des ersten Fahrzeugs Platz nehmen. Falls es noch Widerstand gegeben hätte, wären sie die ersten Opfer gewesen.

Alfons Branner starb am 28. November 1964 nach einem Sturz in seinem Betrieb. Wenige Tage nach der Beerdigung des Nazigegners veranstaltete der Kulturkreis Rankweil eine Lesung mit der Nationalsozialistin Natalie Beer. Eine nicht untypische Konstellation für die Nachkriegszeit.

Die Biografie ist ein Vorabdruck aus Meinrad Pichlers Buch „Rankweil 1938-1945. Eine Gemeinde im Nationalsozialismus“, das am 3. Mai in Rankweil präsentiert wird.