Jüdische Forscher-Elite von NS vertrieben

Akademie der Wissenschaften gedenkt ihrer NS-Opfer. BVA-Gründer Przibram starb im KZ.

wien. (VN-hrj) Sie zählten zu Österreichs hervorragenden Wissenschaftern. Bis zum „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich im März 1938. Ab dann wurden die jüdischen Forscher verfolgt, vertrieben, starben im KZ.

Etwa 70 von ihnen waren Mitglieder der ÖAW (Österreichische Akademie der Wissenschaften). Mittels online gestelltem Gedenkbuch erinnert die ÖAW nun an ihre NS-Opfer. Die meisten von ihnen arbeiteten in der Biologischen Versuchsanstalt (BVA). „Bei der BVA hat es sich um eine der bedeutendsten österreichischen Forschungseinrichtungen um 1900 gehandelt, deren Geschichte nach 1945 völlig verdrängt wurde“, informiert der Historiker Johannes Feichtinger. Bis heute habe eine Gesamtdarstellung der Forschungstätigkeit und vor allem der Wissenschafter, die an der BVA tätig waren, gefehlt.

Regelrecht ausgesperrt

Gegründet wurde die BVA 1903 von den Biologen Hans Przibram, Leopold von Portheim und Wilhelm Figdor mit privaten Geldern. 1914 ging sie per Schenkung an die ÖAW. Ab dem „Anschluss“ konnten zwei Drittel der BVA-Forscher aufgrund ihrer jüdischen Wurzeln ihre Tätigkeit nicht mehr fortsetzen. „Sie wurden regelrecht ausgesperrt“, sagt Feichtinger. Von den insgesamt rund 30 BVA-Mitarbeitern kamen sieben ums Leben. Damit hatte die BVA prozentual gesehen die höchste NS-Opferquote österreichischer Forschungseinrichtungen.

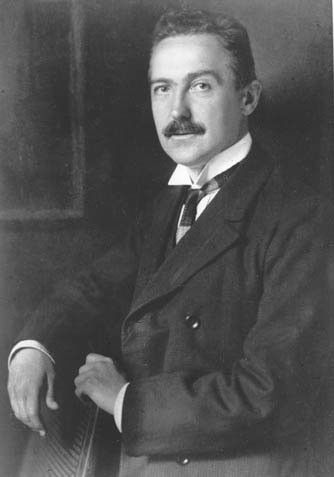

Während Figdor bereits im Jänner 1938 verstorben war und von Portheim nach England auswanderte, wurde der langjährige BVA-Leiter Przibram in ein KZ deportiert. Geboren am 7. Juli 1874 in Lainz, studierte er Biologie und Zoologie in Wien. Als Begründer der experimentellen Biologie konstruierte er im BVA für seine Versuche Kammern mit konstanter Temperatur, um dort die „autophore Transplantation“ zu entwickeln.

Im April 1938 wurde Przibram vom nationalsozialistischen Akademieleiter Fritz Knoll als Jude aus „rassischen“ Gründen seiner Stellungen enthoben. Er durfte die BVA nicht mehr betreten und musste auch seine große Privatbibliothek dort lassen. Przibram gelang es im Dezember 1939, mit seiner Frau nach Amsterdam auszuwandern.

Doch gleich nach der Okkupation der Niederlande im April 1943 wurde das Ehepaar ins Konzentrationslager Theresienstadt in Böhmen deportiert. Hans Przibram starb dort am 20. Mai 1944 an Entkräftung. Seine Frau Elisabeth beging tags darauf Selbstmord durch Vergiften.

Wer war Fritz Knoll, den die NS zum ÖAW-Leiter machten? Knoll, geboren 1883 im steirischen Gleisdorf, studierte Naturwissenschaften mit Schwerpunkt auf Botanik und Zoologie in Graz. Mehrere Jahre war er als Assistent am Botanischen Institut der Universität Wien tätig.

1937 wurde Knoll Mitglied der NSDAP. Weiters gehörte er dem Nationalsozialistischen Deutschen Dozentenbund an und war Gau-Dozentenführer sowie Vorsitzender des Reichsbundes für Biologie. Gleich nach dem „Anschluss“ übernahm er das Rektorat der Universität Wien und die Leitung der Akademie der Wissenschaften und somit auch des BVA. Ordentliches Mitglied der ÖAW wurde er im November 1938 mittels Schnellverfahren.

Ein Orden für Knoll

Im gleichen Jahr noch hat Knoll 252 Universitätslehrer aus „rassischen“ und politischen Gründen von der Universität Wien sowie alle jüdischen Mitarbeiter an den von der ÖAW verwalteten Instituten entlassen. Somit hat Knoll wesentlich zum Vertreiben der jüdischen Wissenschaftselite aus Österreich beigetragen. Trotzdem kam er im Entnazifizierungsprozess als „minderbelastete Person“ davon. Er blieb an der ÖAW, wurde Obmann verschiedenster Kommissionen. 1957 wurde er Sekretär der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse, zwei Jahre später ÖAW-Generalsekretär. 1965 erhielt Knoll das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst. Er starb 1981 im Alter von 97 Jahren.