Zwischen Liebe und Verlust

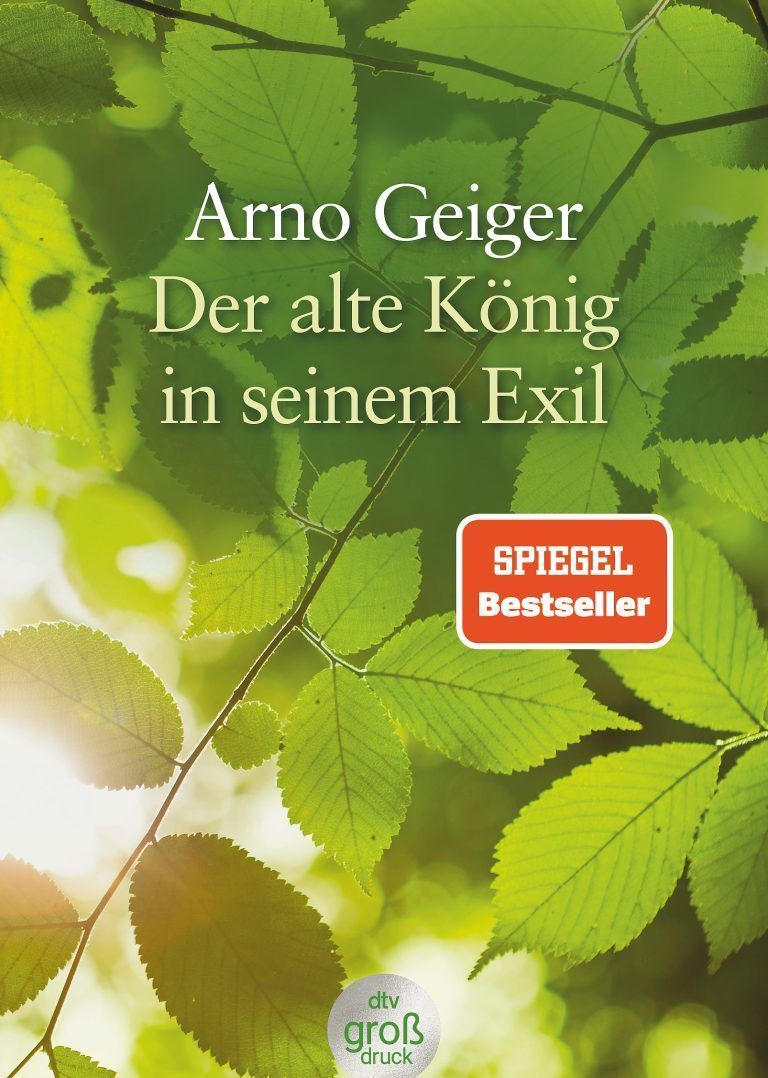

Das Theater am Tisch kommt am 25. und 26. Mai mit der Produktion „Der alte König in seinem Exil“ ins Theater KOSMOS.

Bregenz Arno Geigers Erfolgsbuch, eine Liebeserklärung an seinen dementen Vater, beschreibt detailreich die Krankheit seines Vaters und die überraschenden Begegnungen, die sich dadurch ergeben. Theater am Tisch macht daraus ein Gespräch zwischen Vater und Sohn, die sich näher kommen als je zuvor. Willi Hänes Akkordeonmusik schlägt Brücken zwischen Fiktion und Erinnerung.

Verlag Hanser/Bergmann

Wie haben Sie reagiert, als „Theater am Tisch“ Ihnen vorgeschlagen hat, Ihr Buch als szenische Lesung zu inszenieren?

Geiger Ich habe mich gefreut, wie schon bei früheren Dramatisierungen. Manche werden sich noch an Brigitta Soraperras Fassung erinnern, die in der Villa Falkenhorst gezeigt wurde. Auch eine großartige Arbeit. Jetzt, zehn Jahre später, um ehrlich zu sein, es ist für mich eine schöne Erfahrung, festzustellen, dass manche Bücher länger halten als, sagen wir, eine Jeans. Die Erfahrung von Haltbarkeit machen wir alle ja nicht mehr sonderlich oft.

Aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen wird an dieser Stelle kein Inhalt von Youtube angezeigt.

Gab es Bedenken, das sensible Thema Demenz auf die Bühne zu bringen?

Geiger Dinge verlieren einen Teil ihres Schreckens, wenn wir die Möglichkeit haben, uns mit anderen darüber auszutauschen. Das ist wesentlich für mein Verständnis von Literatur. Menschen, die das von mir Geschriebene lesen oder im Theater erleben, können sich selbst in Beziehung setzen zu dem, wovon ich erzähle. Wir gehen ins Theater, um etwas zu erfahren, um uns selbst und unser Leben besser zu verstehen. Die besten, die allerbesten Kunstwerke leisten das auf sehr grundsätzliche Art, ob es darin nun um Demenz geht oder um die Pest, um Krieg oder Liebe. Es geht in den besten Büchern immer um ALLES, um das grundsätzlich Menschliche. Um die Frage: WAS IST DAS EIGENTLICH, EIN MENSCH?

Inwieweit waren Sie in den Prozess der Adaption Ihres Buches für die Bühne involviert? Gab es bestimmte Aspekte Ihrer Geschichte, die Sie genau umgesetzt sehen wollten?

Geiger Vor über zehn Jahren, als „Der alte König in seinem Exil“ erschienen ist, hatte ich noch Angst davor, loszulassen, Angst, jemand könnte den Text gegen den Strich brüsten. Heute, also, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber je älter ich werde, desto größer mein Vertrauen in die Welt. Heute betrachte ich eine solche Bühnenadaption als Chance – vielleicht kommt ja etwas noch Besseres dabei heraus als das, was ich gemacht habe. Auf ganz eigene Art. Auch deshalb rede ich anderen Künstlern nicht drein.

Wie hat die Akkordeonmusik von Willi Häne Ihrer Meinung nach zur Atmosphäre und den emotionalen Untertönen der Aufführung beigetragen?

Geiger Die Musik ergänzt den Text, begleitet ihn, interpretiert ihn. Das ist ganz wunderbar gemacht. Musik hat sowieso ihre eigene Kraft, darum geht’s auch im Buch. Alle meine Geschwister spielen mehrere Instrumente, die familiäre Tradition ist eine musikalische, keine literarische. Bei uns zu Hause wurde viel musiziert. Und darauf haben wir zurückgegriffen, als mein Vater dement wurde. Er hat dann wieder viel gesungen, vor allem Volkslieder. Das wird vom „Theater am Tisch“ aufgegriffen. Singen ist ein Stück Heimat, ein emotionales Zuhause.

Sie hatten bereits ausverkaufte Vorstellungen in der Ostschweiz. Welche Reaktionen haben Sie besonders berührt oder überrascht?

Geiger Willibald Feinig hat mir geschrieben, ein guter Bekannter, Schriftstellerkollege, Nachbar meiner Frau, als sie ein Kind war, später Kollege meiner Schwester am Gymnasium in Dornbirn. Er war bei der Premiere in St. Gallen. Ich selber bin tendenziell zu nahe dran, deshalb hilft mir das Urteil Außenstehender sehr. Willibald meinte, dem Abend gelinge in ergreifender Weise die Entdeckung des Menschen im kranken Vater, er zeige mein Erstaunen und das Näherkommen unter dem Druck der Umstände, eine große Freude, alle im Theater begeistert. – Da hüpft natürlich auch mir das Herz.

Wie sind Sie bei der Entwicklung der Dialoge vorgegangen, um eine solche Tiefe und Realität zu erreichen?

Geiger Im Elternhaus in Wolfurt habe ich am Küchentisch gearbeitet. Und oft, wenn mein Vater sich zu mir gesetzt hat und wir geredet haben, habe ich mitgeschrieben. Der Laptop war offen. Später habe ich festgestellt, wie wichtig dieses Mitschreiben war, denn es geht nicht nur darum, was gesagt wird, sondern auch um das Wie, um den genauen Wortlaut. Viele Nuancen wären eine Stunde später schon wieder vergessen gewesen.

Trotz des ernsten Themas enthält das Stück humorvolle Elemente. Wie wichtig ist dieser Humor für die gesamte Erzählung und die Darstellung von Demenz?

Geiger Im Alltag ist Komik überlebensnotwendig. Also wirklich nichts gegen Komik. Wenn die Komik da ist, ist sie da. Nichts Künstliches, nichts Falsches oder Hässliches, kein Lachen über die Person, sondern mit der Person. Gestresste Gesichter haben meinen Vater nervös gemacht bzw. seine eh schon latent vorhandene Nervosität vergrößert. Denn die gestressten Gesichter haben ihm bestätigt: Hier stimmt etwas nicht! Lachen hingegen hat ihn beruhigt. Auch Lachen ist ein Stück Zuhause.

Das Stück wird nun in Ihrer Heimatregion aufgeführt. Hat das für Sie eine besondere Bedeutung?

Geiger Ja, unbedingt. Das Buch ist tatsächlich um die Welt gegangen. Und zwischendurch kommt es nach Hause. Auch das Buch soll wissen, wo es herkommt. Nicht nur ich.