Von Dampf zu Strom: Der Bahnhof Lauterach im Wandel der Zeit

Die Geschichte des alten Bahnhofs Lauterach erstreckt sich von seiner Errichtung über die Elektrifizierung bis zur heutigen Nutzung als Wohn- und Bürogebäude.

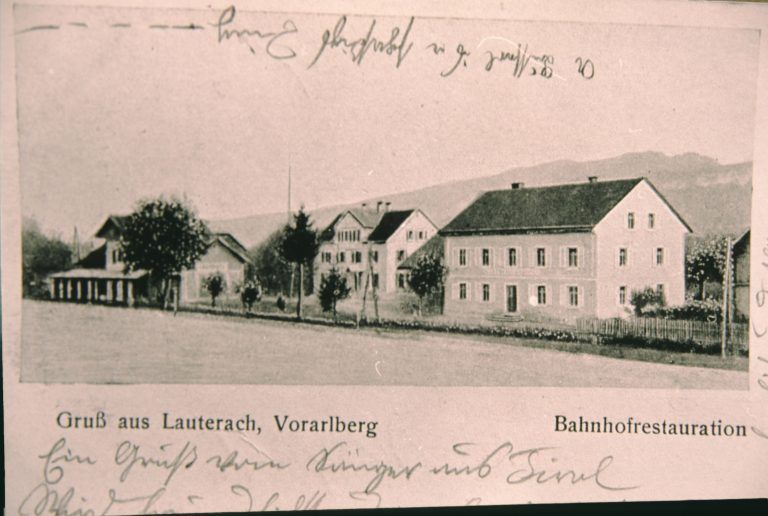

Lauterach Der alte Bahnhof in Lauterach, ein geschichtsträchtiger Ort und entstand aus einer privaten Initiative von Carl Ganahl im Jahr 1827. Der damalige Innenminister erteilte ihm und einigen Unternehmen, zusammen mit der „k.k. priv. österr. Creditanstalt für Handel und Gewerbe“, am 17. August 1869 die Erlaubnis zur Gründung einer Aktiengesellschaft.

Diese sollte zum Bau und Betrieb einer Lokomotiveisenbahn dienen, die von Bludenz über Feldkirch und Bregenz bis an die bayrisch-österreichische Grenze führen sollte, einschließlich der Zweigbahnen Feldkirch – Buchs und Lauterach – St. Margrethen. Laut dem Lauteracher Chronikbuch begann der Bau des heute unter Denkmalschutz stehenden alten Bahnhofs im Jahr 1872.

Bereits im August 1857 wurde das Projekt vermessen und ausgesteckt. Doch Widerstand regte sich am 13. November 1865, als sich die Stadt Bregenz gegen das Projekt aussprach, den Hauptbahnhof in das „öde Ried“ zwischen Lauterach und Hard zu verlegen, der auch als Station für Lustenau dienen sollte.

Wiener verloren die Pläne

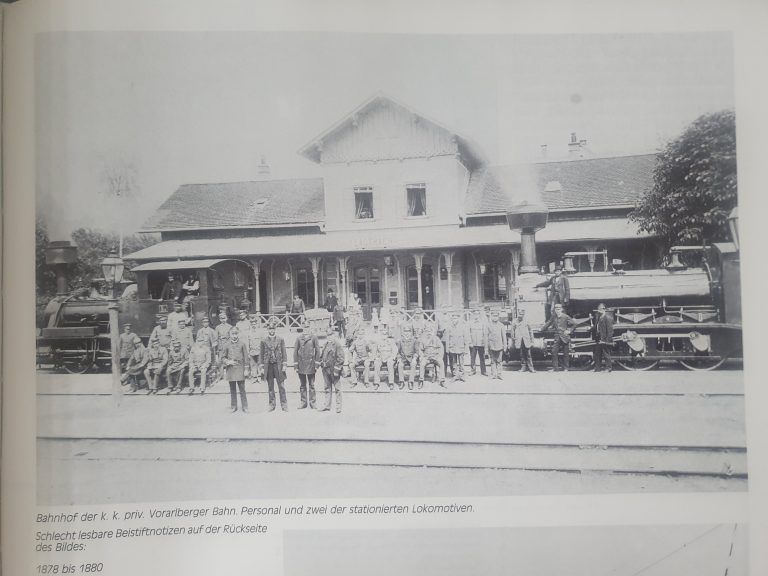

In Wien gingen die Pläne verloren, was am 22. und 23. Dezember 1868 offensichtlich wurde, als die Eisenbahnstrecke in Richtung Schweiz erneut ausgesteckt werden musste. Die ursprüngliche Route führte über Lustenau und Mondstein nach St. Margarethen. Im Januar 1870 legte die Eisenbahn-Begehungskommission schließlich die Linie fest und bestimmte den Standort des Bahnhofs. Mit der Eröffnung der „k.k. priv. Vorarlberger Bahn“ am 1. Juli 1872 begann eine neue Ära.

Allein in der ersten Woche wurden 11.811 Personen befördert. Mit der Inbetriebnahme der Nebenbahn nach St. Margarethen am 23. November 1872 entwickelte sich die Station Lauterach bis nach dem Bau der Nordschleife 1889/90 zu einem wichtigen Knotenpunkt und Schnellzugstation.

Am Bahnhof herrschte rege Betriebsamkeit: Züge wurden zusammengestellt, gereinigt, beleuchtet und im Winter vorgeheizt. Güterwagen mussten verschoben, Gepäck und Stückgut umgeladen werden, was einen umfangreichen Personalstand erforderte.

Dieser bestand aus einem Vorstand, einem Fahrdienstleiter, einem Kassier, zwei Lokführern, drei Heizern, sechs Wächtern, fünf Schaffnern, einem Pumpenwärter, einem Nachtwächter, zwei Stationsdienern, einem Lampisten sowie Wagenputzern und Schlossern. Die Wächter, nach den Wächterhäuschen benannt, in denen sie wohnten und arbeiteten, hatten vielfältige Aufgaben.

Der Bahnbetrieb war vielseitig

Im Pumpenhaus wurde das Wasser für die Lokomotiven gefördert, und es gab eine Bahnmeisterei, ein Spritzendepot, eine Schmiede sowie eine Lampisterei. Bahnmeister Lässer nutzte in den 1930er Jahren eine Draisine auf der Strecke Lindau – St. Margrethen. Die Lokomotiven mussten auf einer Drehscheibe gewendet oder durch eine andere ersetzt werden, wenn das Rückwärtsfahren aufgrund des offenen Führerstandes nicht möglich war. Auch die Zugnummer änderte sich in Lauterach.

Frauen übernahmen wichtige Rollen

Ab dem 7. Mai 1881 verkehrte zwischen Lindau und Bludenz an jedem ersten Samstag im Monat ein Pulverzug für den Bau des Arlbergtunnels. Seine Eröffnung brachte das Ende der Vorarlberger Bahn. Sie wurde von der Staatsbahn eingelöst und ist seit 1924 Teil der ÖBB. Im Kriegsjahr 1916 verkehrten nur mehr drei bis vier Personenzüge und ein bis zwei Güterzüge am Tag. Das Zugpersonal bestand in dieser Zeit hauptsächlich aus Frauen.

Dar Bahnhof heute

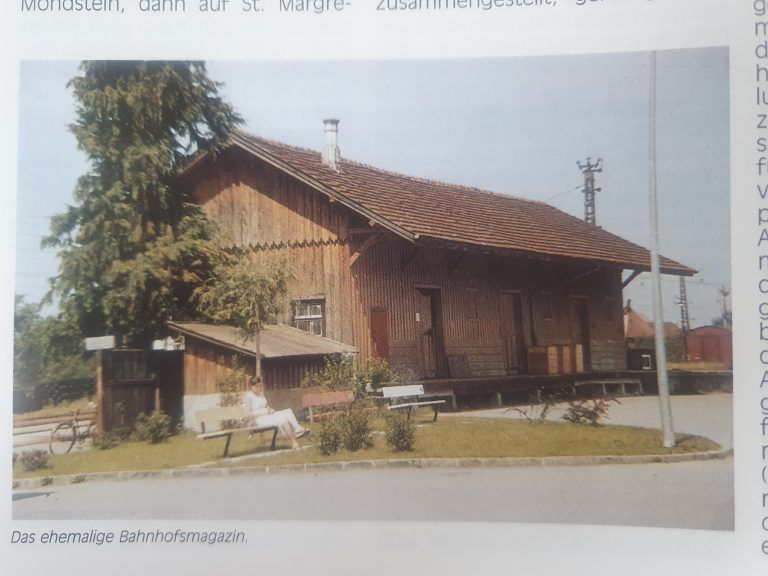

Im Jahr 1927 begann ab Mitte Februar die Elektrifizierung der Bahnstrecke, und 1949 wurde auch die Linie nach St. Margrethen elektrifiziert. Eine wesentliche Veränderung erfolgte 1978, als das Magazin wegen einer umfassenden Umgestaltung des Bahnhofsgeländes abgerissen werden musste.

Seit dem 11. November 1981 ist die Fahrdienstleitung in Lauterach außer Betrieb; sämtliche Anlagen werden seither vom Güterbahnhof Wolfurt aus gesteuert. Der historische Wert des alten Bahnhofs führte zu seiner Unterschutzstellung als Denkmal. Zwischen 1986 und 1989 führte das Architekturbüro Kuess umfangreiche Umbau- und Sanierungsarbeiten durch. Heute hat das Gebäude eine neue Bestimmung gefunden: Es dient sowohl als Wohn- als auch als Bürohaus. MEC