Familiengeschichte in schönem Ton

Eine wertvolle, sehr gut geschilderte Rarität mit Illustrationen.

Erzählung „Ich wollte diese Geschichte schon lange erzählen. Zum ersten Mal mit zwanzig. Das Leben nahm viel von meiner Zeit in Anspruch. Ich erzählte andere Geschichten. ,Die Bilder, die musst du aufheben‘, riet mir mein Vater. ,Irgendwann sind sie vielleicht zweihundert Franc wert.‘ Heute ist er nicht mehr da. Sie sind fast alle nicht mehr da. Sie hinterließen mir ihr Vermächtnis: einen Kalbskopf aus Gips, eine sternenförmige Lampe, die Gabe, Bilder zu zeichnen, die vielleicht zweihundert Franc wert sind. Und Erinnerungen.“

Diese betreffen ein Jahrhundert. Eine Stadt im Elsass. Ihre Einwohner sowie deren wechselhafte Geschichte: „Ohne dass wir jemals umziehen mussten, sind meine Eltern und ich in verschiedenen Ländern geboren. Wir lernten nicht die gleiche Muttersprache. Meine Vorfahren zogen nicht in der gleichen Uniform in den Krieg. (. . .) 1940 war mein Vater plötzlich weder Franzose noch Deutscher, er war Jude, musste verduften, wie meine Mutter, wie alle elsässischen Juden.“

Die Kinder der Erzähler glaubten lange, „dass Colmar die größte jüdische Stadt der Welt ist. Sie hielten die Kippa für eine typisch elsässische Kopfbedeckung und Colmar für eine Art Israel. Später waren sie dann in New York, was ja genau wie Colmar ist, nur ein wenig größer.“

Gut bestelltes Feld

In solch vorgeblich unbeteiligtem Ton werden die Vorfahren geschildert, so Großvater Alex, genannt Pépé, der erst mit vierzig Franzose wurde, „ohne dass er darum gebeten hätte“, was für seine Kommunikation keine große Rolle spielte, da er ohnedies meist Jiddisch-Daitsch sprach. Er übergibt die Metzgerei an seine beiden Söhne, die beide gern einen anderen Beruf ausgeübt hätten. Großvater sitzt noch lange vor dem Laden, beobachtet, begrüßt und macht sich seine eigensinnigen Gedanken. Er schert sich wenig bis gar nicht um Gebote wie Verbote. Am Schabbat schließt er sich im Toilettenhäuschen auf dem Hof ein, um eine zu schmauchen, bedenkt aber nicht, dass der Rauch, der unter der Tür hervortritt, ihn verrät. Er begeht Selbstmord, weil er auch über seinen Abgang selbst bestimmen will. Das kann er in aller Ruhe, denn er hinterlässt ein gut bestelltes Feld, wie er sich immer wünschte.

Die Levys, von denen es im alemannischen Elsass eine ebensolche Vielzahl gibt wie im alemannischen Vorarlberg zum Beispiel Hofers, bedürfen, um nicht verwechselt zu werden, einer näheren Charakterisierung, wird angemerkt. Die Levy-Boutons betreiben ein Kurzwarengeschäft, die Levy-Chaussures verkaufen Schuhe und die Levy-Meubles Möbel. Auch diese Erinnerungen sind eine wertvolle Rarität, mit Familienporträts und Illustrationen. Salg

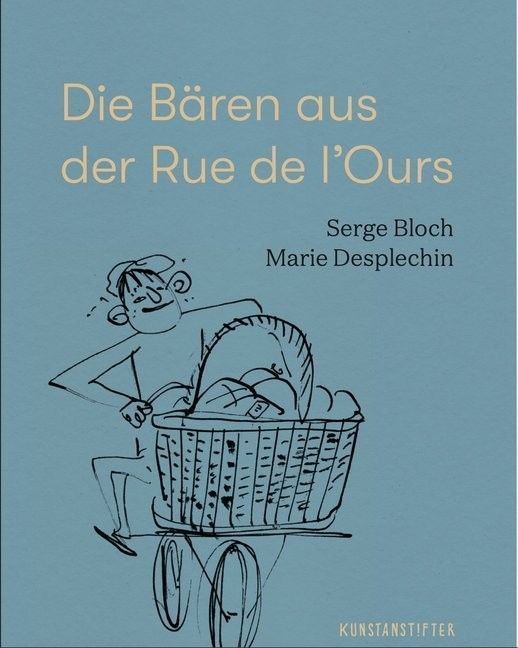

„Die Bären aus der Rue de l´Ours“, Serge Bloch, Marie Desplechin, Kunstanstifter, 176 Seiten.