Der Maestro des Dramas

Am heutigen Freitag jährt sich der Todestag von Giacomo Puccini zum 100. Mal.

Rom Der Tod von Giacomo Puccini hatte alles, was eine große Oper braucht: eine schlimme Krankheit, Kehlkopfkrebs, ein Siechtum fern der Heimat, in Brüssel, ein verhältnismäßig frühes Ende, mit 65 Jahren. Als die Nachricht bekannt wird, trauert in Italien jeder. Mit dem Zug geht es zurück in die Heimat, die Trauerfeier ist in Mailand. Hunderttausende begleiten den Sarg zum Dom. Alles trägt Schwarz. Das Requiem, das dann erklingt, hat Puccini in jungen Jahren selbst geschrieben. Am 29. November jährt sich der Todestag des neben Giuseppe Verdi (1813-1901) wohl bekanntesten italienischen Komponisten zum 100. Mal. Die drei wichtigsten Werke “Tosca”, “La Bohème” und “Madame Butterfly”, so melodienselig wie tränenreich, gehören zum Standard-Repertoire der Klassikwelt. Bei Arien wie “Nessun dorma”, “Oh mio babbino caro” oder “E lucevan le stelle” schmelzen auch Leute dahin, die ansonsten mit Oper nichts anfangen können. Macht, Liebe, Tod – und eine gute Portion Kitsch dazu.

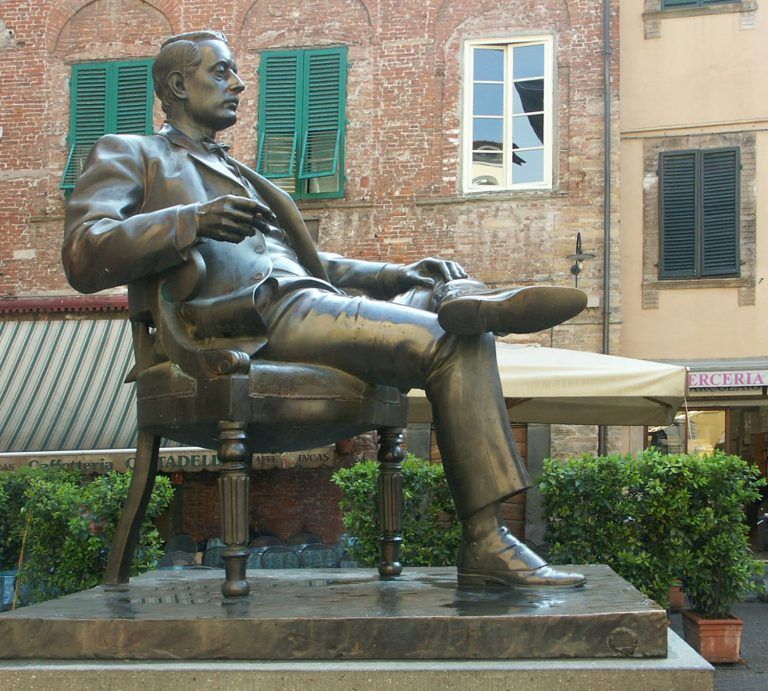

Geboren wurde Puccini kurz vor Weihnachten 1858 in der Toskana, in eine Musikerfamilie hinein. Schon einer der Urgroßväter komponierte. Der Vater war Organist am Dom von Lucca und Generalmusikdirektor der Stadt. Er brachte Giacomo das Orgelspielen bei, als dieser gerade fünf war. Mit 18 pilgerte er zu Fuß bis nach Pisa, um dort Verdis “Aida” zu sehen. Bei der ersten eigenen Oper (“Le Villi”) war er 25. Mit dem Nachfolger “Edgar” ging es dann zum ersten Mal nach Mailand an die Scala.

Aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen wird an dieser Stelle kein Inhalt von Youtube angezeigt.

Der Maestro war auch ein Meister der Vermarktung, reichster Musiker seiner Zeit. Sein Vermögen wird, nach heutiger Kaufkraft, auf mehr als 200 Millionen Euro geschätzt. Schon zu Lebzeiten wurde er rund um die Welt gespielt. Die Platten mit seinen schönsten Arien waren Bestseller schon in den Anfangsjahren des Grammophons. Selbst die Kinos, damals noch in der Stummfilm-Ära, zeigten Puccini – mit Begleitung am Klavier. Zudem gab es Puccini-Kalender, “Tosca”-Bonbons, “Butterfly”-Porzellanfigürchen. 1921 kam mit Erlaubnis des geschäftstüchtigen Italieners der Damenduft “Tosca” auf den Markt (“Für die Frau ab 50”) – bis heute eines der meistverkauften Parfums der Welt. Vom vielen Geld ließ sich Puccini sogar in die Vereinigten Staaten locken, wo er aber in eine schwere Schaffenskrise geriet. Die in Amerika entstandene Oper “Das Mädchen aus dem goldenen Westen” ist heute ziemlich vergessen.

Zehn Opern hinterließ er insgesamt: Die ersten fünf geschrieben noch im 19. Jahrhundert, die anderen dann bereits im 20. Jahrhundert. Der deutsche Kritikerpapst Joachim Kaiser urteilte: “Aufregendere, blutrünstigere, grausamere Opern, die gleichwohl diesen künstlerischen Rang aufweisen, lassen sich kaum nennen.” Puccini selbst schrieb übers eigene Werk: “Ich möchte die Menschen zum Weinen bringen. Darin liegt alles.” Und über sich selbst: “Ich habe immer ein großes Bündel an Melancholie mit mir getragen. Ich habe keinen Grund dazu, aber so bin ich geschaffen.” Die letzte – und für viele auch die größte – seiner Opern blieb unvollendet: “Turandot”. Als sie eineinhalb Jahre nach Puccinis Tod Weltpremiere hatte, im Mai 1926, an der Scala, wo auch sonst, brach Dirigent Arturo Toscanini die Aufführung mit größtmöglichem Drama ab: Exakt an der Stelle, an der Puccini seine letzten Noten gesetzt hatte, machte er Schluss.

So wie es Puccini kurz vor seinem Tod vorhergesagt hatte: “Diese Oper wird unvollständig aufgeführt werden. Und dann wird jemand an die Rampe treten und sagen: ‘An dieser Stelle ist der Maestro gestorben“.