Die Bedeutung von Fastentüchern

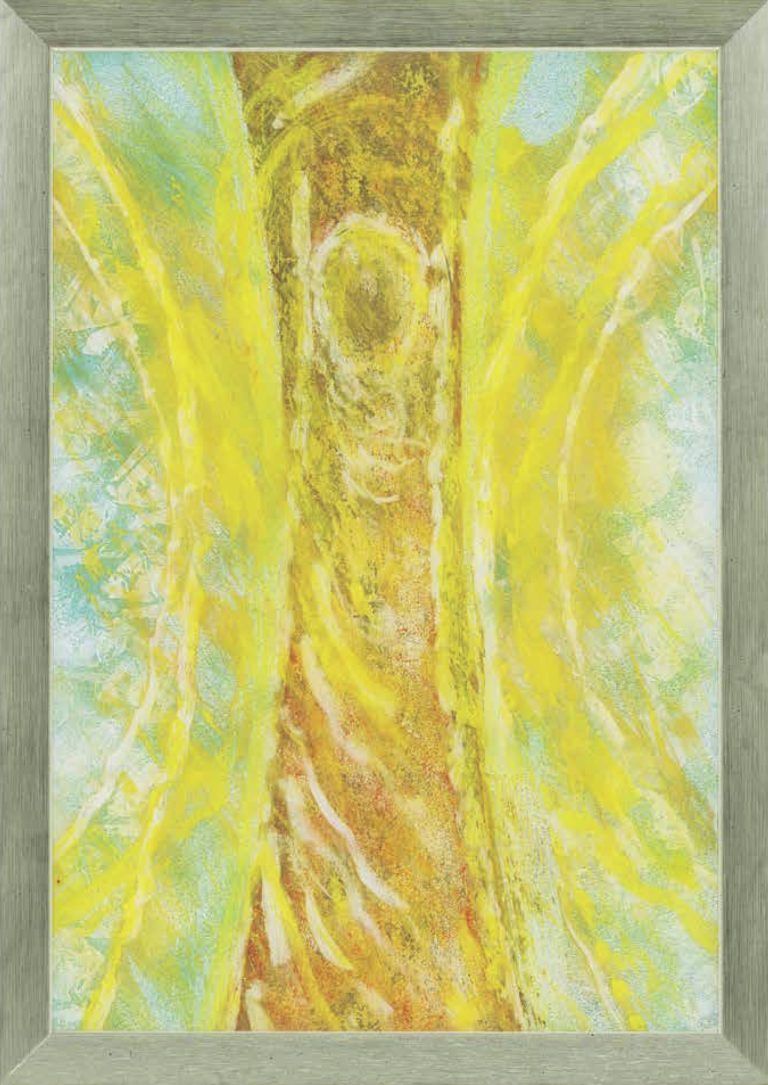

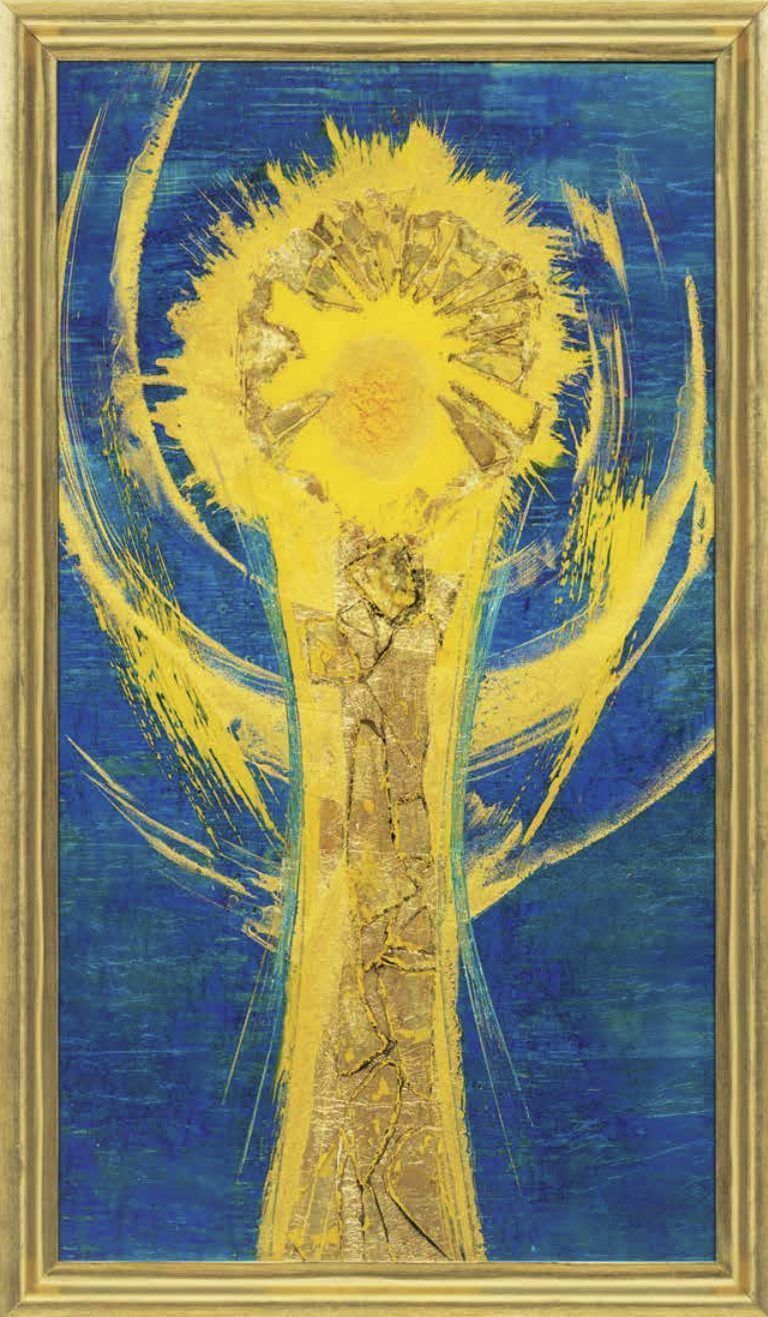

Der Dornbirner Maler Gerhard Winkler widmet sich dieser christlichen Kunstform.

Dornbirn Der Brauch, in der Fastenzeit Hungertücher in den Kirchen aufzuhängen, hat eine über tausendjährige Geschichte. Das sogenannte Fastentuch, auch Hungertuch oder Velum quadragesimale genannt, diente ursprünglich dazu, den Altarraum den Blicken der Gläubigen zu entziehen. Es wird traditionell am Aschermittwoch oder am ersten Fastensonntag aufgehängt und bleibt bis zur Karwoche hängen.

Die bemalten Tücher zeigen oft Szenen aus dem Alten oder Neuen Testament und stellen eine Abfolge der Heils- und Erlösungsgeschichte dar. Sie sollen die Gläubigen an das Leiden Christi erinnern, zum Fasten ermahnen und die Vorbereitung auf Ostern in den Mittelpunkt stellen. Dieser liturgische Brauch, der im Mittelalter vor allem in Österreich und Süddeutschland verbreitet war, geriet im Laufe der Zeit fast in Vergessenheit.

In den letzten Jahrzehnten erlebt der Brauch durch moderne Interpretationen eine Renaissance. Der Dornbirner Künstler Gerhard Winkler hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Botschaft neu zu interpretieren. Seine Werke greifen biblische Bilder und Gleichnisse auf und wollen Trost und Heil vermitteln. Gleichzeitig mahnen sie, den christlichen Weg der Selbstlosigkeit und Nächstenliebe nicht zu verlassen. Winkler betont: „Nur wer Fasten und Verzicht gelernt hat, kann richtig feiern. Es geht darum, Selbstlosigkeit, Großzügigkeit und Achtung vor dem Nächsten zu leben.

Das Fastentuch ist ein großes, oft schlichtes oder mit biblischen Szenen bemaltes Tuch. Es dient der inneren Einkehr und soll die Gläubigen zu Buße und Besinnung aufrufen. Im Gegensatz dazu hat das Hungertuch einen stärkeren Bezug zu sozialen und karitativen Themen. Seit den 1970er Jahren hat es durch die Aktion „Misereor“ eine neue Bedeutung erhalten. Als Symbol der Solidarität mit armen und notleidenden Menschen thematisiert es soziale Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung. Oft von Künstlern gestaltet, lädt es zum Nachdenken über soziale und spirituelle Verantwortung ein. Wenn das Hungertuch in der Kirche aufgehängt wird, ist der Karneval vorbei und die Fastenzeit beginnt. Damit verbunden ist die Aufforderung, innezuhalten, Buße zu tun und sich auf die zentralen Werte des Christentums zu besinnen. Das Hungertuch wird zu einem Medium, das den Betrachter nicht nur zum Nachdenken, sondern auch zur Veränderung anregt.

Gerhard Winkler beschreibt seine Intention folgendermaßen: „Der Bildbetrachter soll eine Vertiefung seiner religiösen Orientierung erfahren. Wenn das Hungertuch wirkt, bleibt ihm das geistige und materielle Verhungern erspart“. Eine Botschaft, die aktueller kaum sein könnte und die die Kraft der Fastenzeit in besonderer Weise zum Ausdruck bringt.