Experte erklärt, wieso die Inflation Österreich härter trifft – und Mittel dagegen

Untersuchung zeigt Ursachen der Inflation in Österreich auf – und nennt Maßnahmen, um sie wieder nach unten zu drücken.

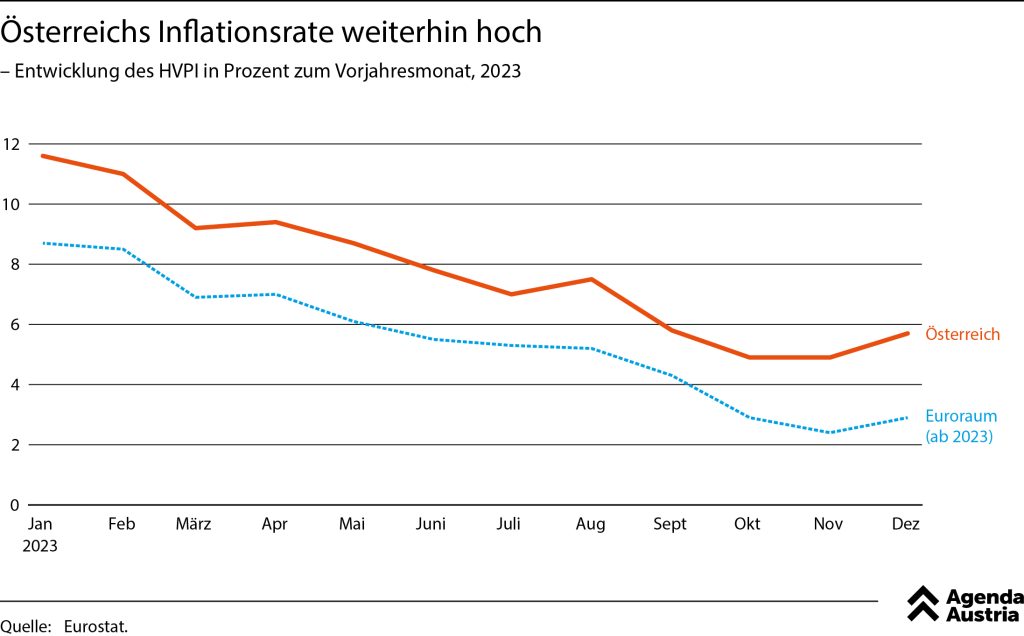

Wien Endlich eine gute Nachricht: Die Inflationsrate in Österreich beträgt für Jänner nach einer Schnellschätzung der Statistik Austria voraussichtlich 4,5 Prozent, nach 5,6 Prozent im Dezember. Damit sei die Inflation auf den niedrigsten Wert seit Dezember 2021 zurückgegangen. Die schlechte Nachricht: Österreich hinkt den meisten Ländern der Euro-Zone immer noch hinterher. Warum tut sich gerade Österreich so schwer? Jan Kluge von der Agenda Austria erklärt im Gespräch mit den VN die Gemengelage.

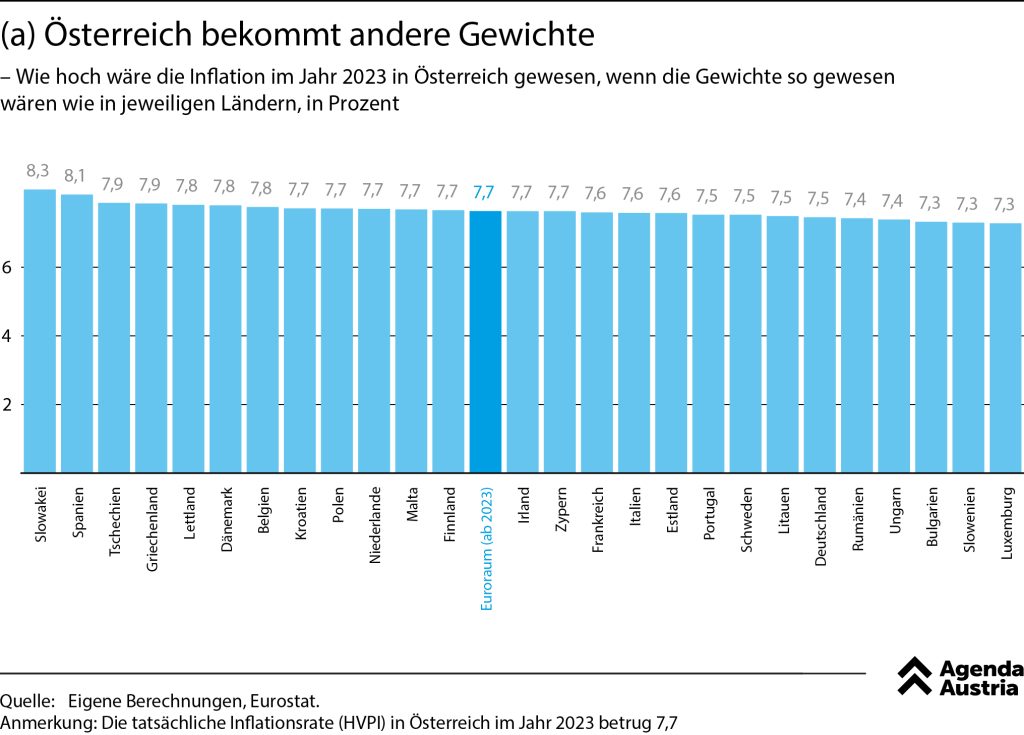

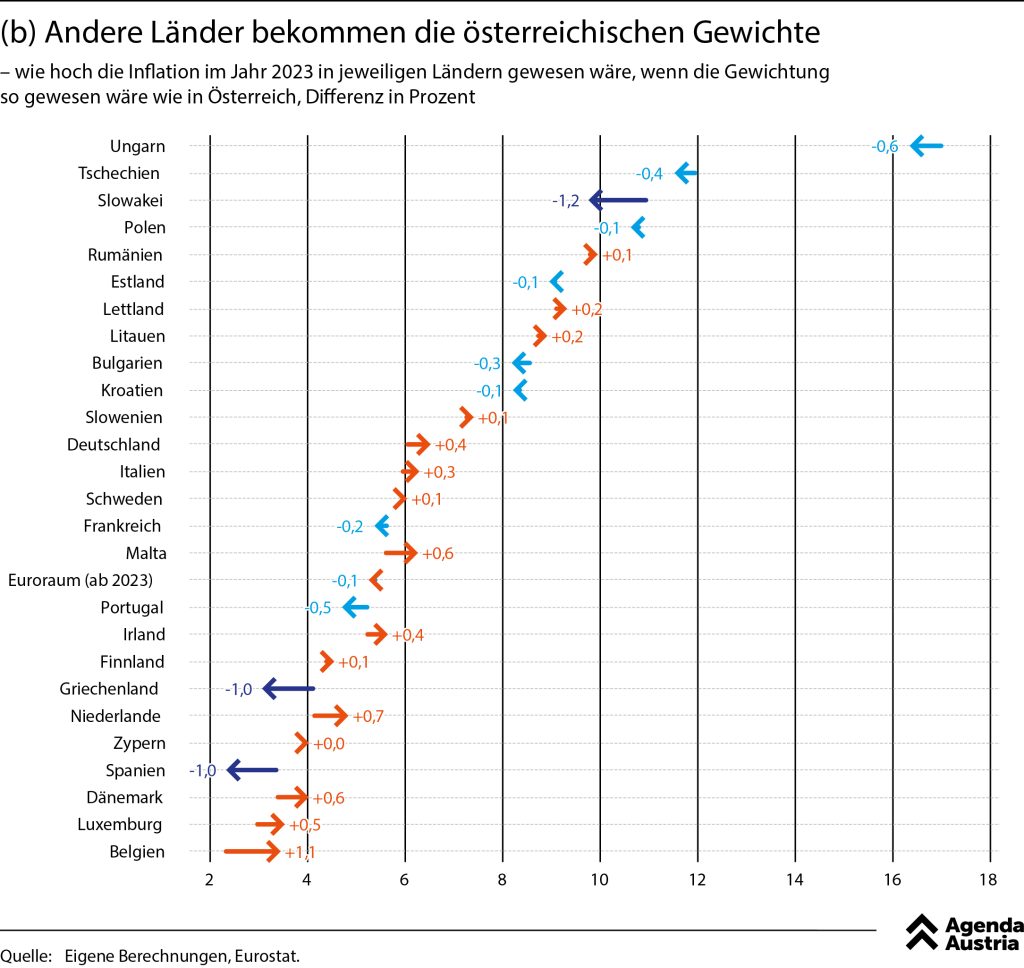

Etwas höher als im Euroraum war die Inflation in Österreich schon lange, so Kluge. Und das war dem Tourismus geschuldet, doch insgesamt blieb die Teuerung niedrig, es war deshalb egal, erklärt Kluge. Das änderte sich, als vor zwei Jahren alle Preise plötzlich nach oben schossen. Was nicht greife, so Kluge, sei die immer wieder vorgetragene Behauptung, es liege an der anderen Zusammensetzung des Warenkorbs greife jedenfalls nicht. Der Vergleich macht sicher: Die Gesamtsumme des Warenkorbs bleibe die Gleiche, auch wenn der Inhalt anders gewichtet sei. “Hätten wir die Gewichte der Slowaken oder Spanier gehabt, dann wäre die Inflation im letzten Jahr sogar noch höher ausgefallen. Die Differenz zur Eurozone existiert praktisch nicht”, so Kluge.

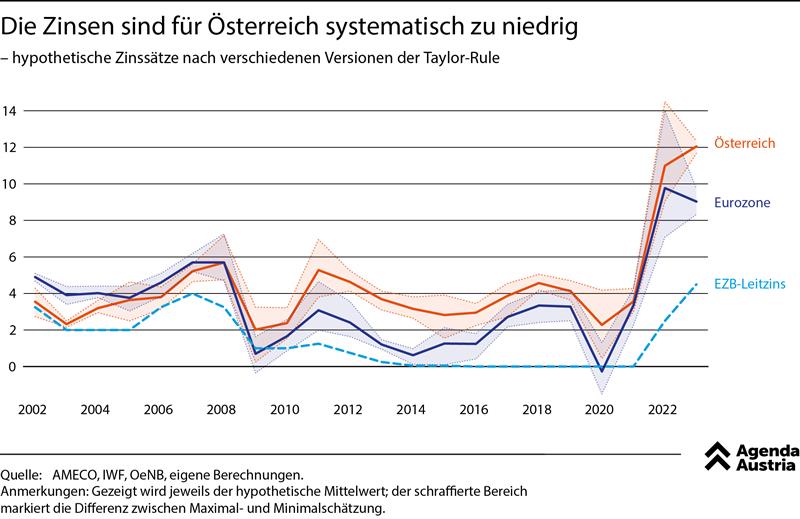

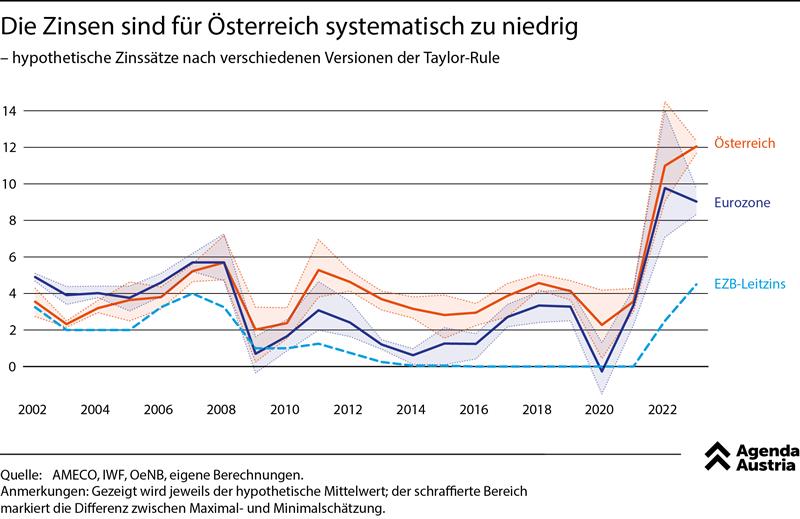

Auch der EZB und ihrer expansiven Geldpolitik den Schwarzen Peter zuzuschieben, funktioniere nicht, heißt es in der Analyse des Thinktanks Agenda Austria. In jedem Fall zeigen die Berechnungen, dass der EZB-Zinssatz für Österreich aktuell – und eigentlich schon seit vielen Jahren – in der Tat zu niedrig ist. “Er wirkt hierzulande daher nicht preisdämpfend, sondern weiterhin expansiv. Die realen Kreditzinsen sind weiterhin zu niedrig, die realen Sparzinsen

auch”, erklärt Kluge. Der Schluss, den er daraus zieht: “Es wird daher weiter zu viel investiert und zu viel konsumiert.”

Ein weiteres Problem, das zu hoher Inflation führte: Höhere Staatsausgaben ziehen höhere Inflationsraten nach sich. Ökonomen warnten früh, dass die

Corona-Hilfspakete eine Inflationskrise nach sich ziehen könnten, verweist der Agenda Austria-Ökonom auf die Warnungen von renommierten Kollegen.

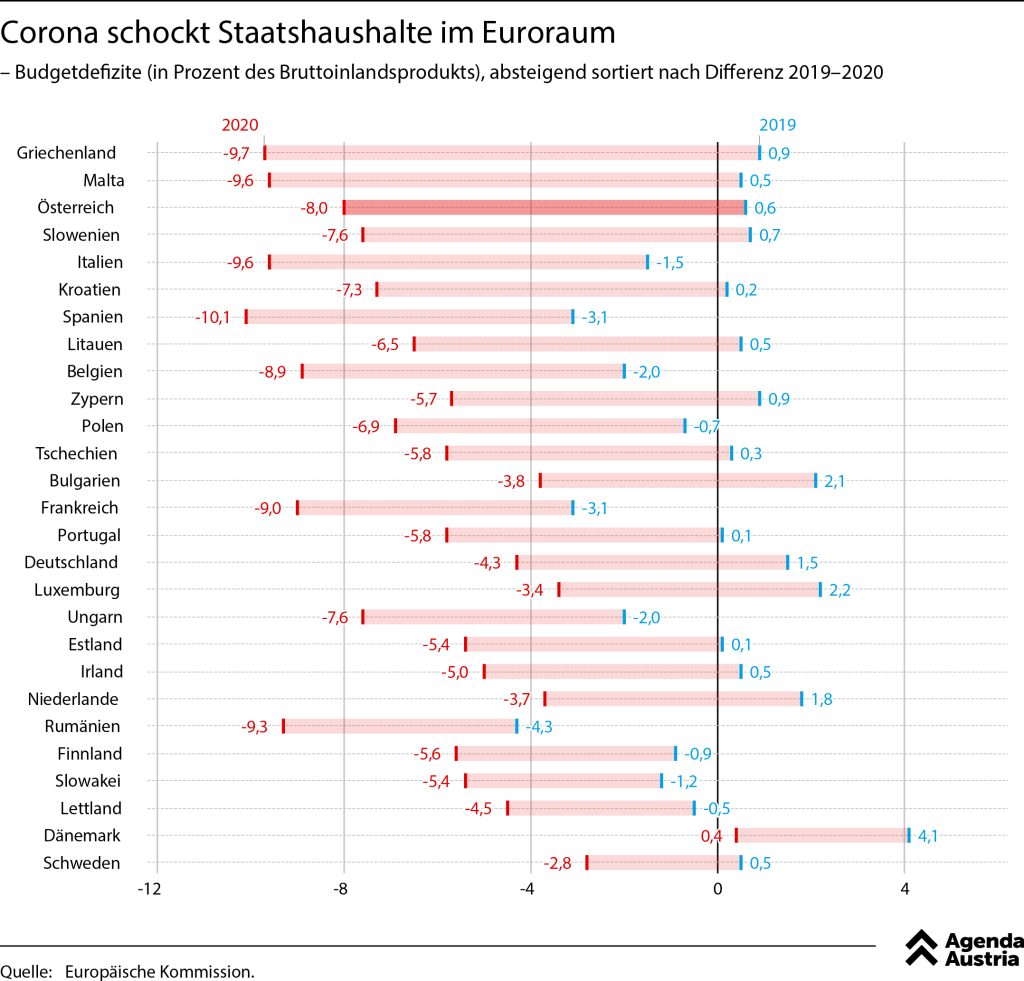

Vor diesem Hintergrund sei es fatal, dass Österreich gerade in der Coronakrise deutlich überzogen hat. Die Hilfen flossen kräftig; vor allem die Kurzarbeit kostete Milliarden. Das österreichische Budgetdefizit lag im Jahr 2020 bei satten acht Prozent. Nach den Lockdowns, das zeigen Untersuchungen, haben die Österreicher erst mal wieder gelebt und das Geld, das sie in den Corona-Jahren gespart haben, ausgegeben. Die Sparquote der privaten Haushalte stürzte innerhalb nur eines Jahres von knapp 16 Prozent zeitweilig auf ihr Vorkrisenniveau von rund acht Prozent, verweist Kluge auf die Zahlen der Statistik Austria.

Und die Politik machte weiter mit der bereits erprobten Ausgabenpolitik, als die Inflation dann kam und gab Geld aus. Bald stand man im EU-Vergleich – wie schon in der Coronakrise – wieder ganz weit oben, wie das WIFO in einer Untersuchung aufzeigt. Das Wiederauftreten des Inflationsdifferentials ab

Ende 2022 im Wesentlichen hatte demzufolge heimische Ursachen. “Ab 2023 waren es jedoch vermehrt auch externe Faktoren, da die sinkenden Energiepreise bei uns weniger schnell durchschlugen, und da nun wieder zahlungskräftige Touristen nach Österreich strömten”, heißt es in der Analyse der Agenda Austria.

Keine Wahlkampfzuckerl

Die wirtschaftsliberale Denkfabrik hat aus diesen Schlussfolgerungen auch Handlungsempfehlungen abgeleitet: Kluge warnt vor “neuen Wahlkampfzuckerln”, eine Gefahr, die im Superwahljahr real vorhanden ist. Die Politik müsse ihrer Verantwortung gerecht werden und keine Wahlgeschenke mehr verteilen. “Mit jedem schuldenfinanzierten Hilfseuro leistet die Regierung einen Beitrag zu steigenden Preisen.” Auch vor immer wieder von politischen Parteien geforderten und bei den Wählern populären Eingriffen in die Preise sei dringend abzuraten.

Überhaupt sei der Regierung geraten, “den Ausgabenrausch in den Griff zu bekommen.” Der Staat habe mit seinen massiven Ausgabensteigerungen in den vergangenen Jahren dazu beigetragen, die Inflation anzuheizen, auch wenn das viele Menschen und vor allem Oppositionspolitiker nicht gerne hören. Die Ausgabenquote betrug 2022 in Relation zum BIP 52,7 Prozent – vier Prozentpunkte mehr als noch 2019. Eine Ausgabenbremse könne helfen, dieses Problem in den Griff zu bekommen, so Kluge, der gleich auf Beispiele hinweist, wo und wie das funktioniert. “Ein Vorbild ist Schweden: Dort gibt”In Schweden gibt es für den Bund und das Pensionssystem ein Überschussziel von einem Drittel Prozent in Relation zum BIP. Ein weiteres Vorbild ist die Schweiz, deren Bevölkerung sich 2001 mit einer überwältigenden Mehrheit für die Einführung einer Ausgabenbremse entschied. Das Modell ist einfach: Die Ausgaben dürfen die prognostizierten Einnahmen nicht überschreiten. Dabei werden die erwarteten Einnahmen um konjunkturelle Schwankungen bereinigt.

Auch die Arbeitskosten seien ein Hebel, um die Inflation zu bekämpfen. Um dämpfend den hohen Lohnkosten entgegenzuwirken, könne die Regierung die Abgaben auf Arbeit senken. Damit werde der Anstieg der Arbeitskosten reduziert reduzieren und der Lohn-Preis-Spirale entgegenwirkt. “Es ist schwer nachvollziehbar, warum so viele Kosten der Arbeit umgehängt werden”, so Kluge gegenüber den VN. Die Finanzierung von Familienleistungen und Wohnbauförderung über die Lohnnebenkosten sei im internationalen Vergleich ein Unikum. Diese Leistungen sollen, und damit untermauert Agenda Austria auch entsprechende Forderungen aus der Wirtschaft, aus dem allgemeinen Budget beglichen werden. Eine Standard-Forderung zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit ist auch die Reduzierung der Bürokratie, die immer buntere Blüten treibt und kosten die Firmen viel Geld.

Und schließlich sei auch wichtig, den Wettbewerb zu fördern, denn Konkurrenz beflügle den Wettbewerb, was positive Auswirkungen auf Preise, Innovation und Wettbewerb habe. Die Tendenz zur Abschottung insbesondere gegen Freihandel, die in Österreich um sich greife, sei jedenfalls der falsche Weg, um als Exportland zu reüssieren.