„Wie ein Schlag in die Magengrube“

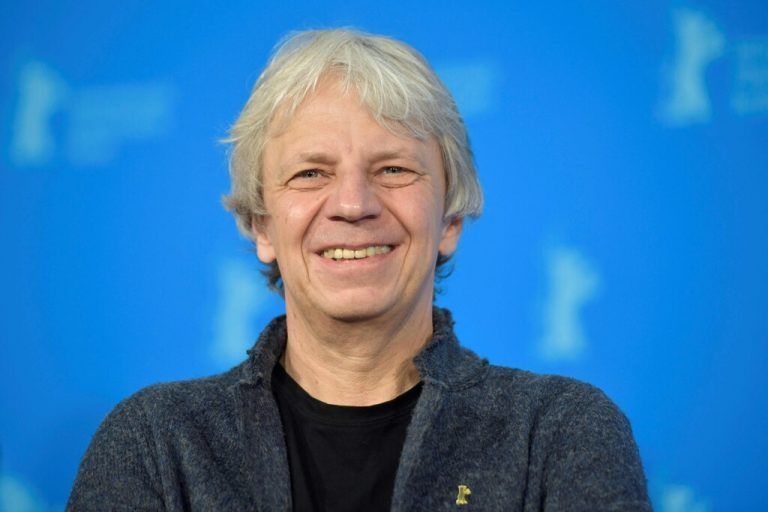

Andreas Dresen gibt einen Einblick in seinen neuen Film, der auf der Berlinale vorgestellt wurde.

Berlin Der neue Film von Andreas Dresen erzählt die Geschichte des Guantánamo-Häftlings Murat Kurnaz. Im Interview mit der dpa erzählt der Regisseur, warum ihn der Fall so erschüttert und weshalb die Dreharbeiten in den USA kompliziert waren.

Wissen Sie eigentlich noch, wo Sie waren, als Sie von den Anschlägen vom 11. September erfahren haben?

Dresen Das weiß, glaube ich, fast jeder. Ich war zu Hause, habe im Nachrichten gehört und dann sofort den Fernseher eingeschaltet. Ich hatte das Gefühl, einen dieser Katastrophenfilme zu sehen. Das war völlig surreal, dieser Moment.

Wie kam es dazu, dass Sie viele Jahre später nun die Geschichte von Murat Kurnaz verfilmt haben?

Dresen Ich hatte das alles damals natürlich über die Medien verfolgt und im Fernsehen auch die Interviews gesehen, die er nach seiner Rückkehr gegeben hat. Und dann hat mir Produzent Christian Granderath das Buch von Murat zu lesen gegeben: „Fünf Jahre meines Lebens“. Das war wie ein Schlag in die Magengrube, muss ich sagen. Weil es so sehr an meinem Gerechtigkeitsempfinden gerüttelt hat. Wenn man von Folter hört, liegt das ja meist lange zurück oder findet unter totalitären Verhältnissen statt.

Sie erzählen den Film aus Sicht seiner Mutter. Wieso?

Dresen Es gestaltete sich für mich sehr schwierig, Guantánamo direkt zu erzählen. In seiner Düsternis und Hoffnungslosigkeit ist das ja kaum auszuhalten. Ich hatte mich recht häufig mit Murat in Bremen getroffen und dabei auch irgendwann seine Mutter kennengelernt. Und da entstand die Idee, aus ihrer Perspektive zu erzählen. Eine Mutter kämpft um ihren Sohn und holt ihn am Ende zurück.

Was für eine Frau ist Rabiye Kurnaz?

Dresen Eine unheimlich kraftvolle, vitale, humorvolle, unorthodoxe Frau, die einen immer wieder überrascht. Und die die Fähigkeit hat, die Welt aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Natürlich ist sie auf dieser Reise auch verzweifelt, oft genug. Aber sie ist auch ein Stehaufweibchen. Sie hat immer wieder Anlauf genommen.

Man hat das Gefühl, dass Ihre Filme politischer werden. Stimmt der Eindruck oder nicht?

Dresen Das kann durchaus sein. Ich bin natürlich ein politischer Mensch, und es gibt viele Dinge, die mich beschäftigen. Auf der anderen Seite sollte ein Film immer so erzählen, dass das Politische über Menschen vermittelt wird. Es braucht eine Konstellation von Figuren, die die politische Nachricht tragen.

Jetzt ist der Fall schon rund zwei Jahrzehnte her. Hat ihr Film auch so lange gebraucht, weil Sie Zeit brauchten, um diese Perspektive zu finden? Oder woran lag es?

Dresen Ja, vor allen Dingen daran. Es war wirklich ein langer Weg und hat am Ende auch eine Drehbuchautorin wie Laila Stieler gebraucht. Dann waren es „nur noch“ vier Jahre, bis wir wirklich drehen konnten. Und dann kam die Pandemie. Dann der Sturm auf das Kapitol – da kriegten wir in Washington Probleme, wo wir auch drehen mussten. Wir haben den Film Schritt für Schritt dem Schicksal abgerungen.