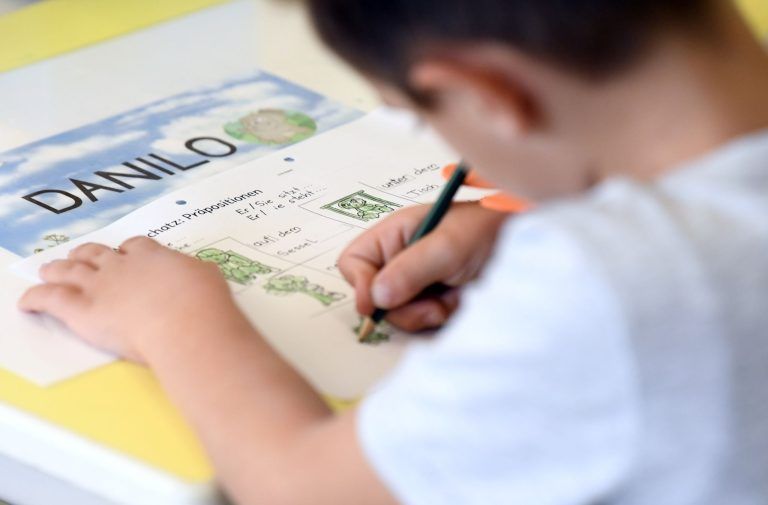

Förderung oder unnötige Trennung? Deutschförderklassen im Fokus

Die Zahl der Kinder mit Sprachförderbedarf ist deutlich gestiegen. Direktor sieht Vor- und Nachteile der Klassen.

Lustenau, Bregenz Kinder, die nicht gut genug Deutsch sprechen, um dem Unterricht folgen zu können, müssen eine Deutschförderklasse oder einen Deutschförderkurs besuchen. Dieses bundesweite Modell gibt es seit dem Schuljahr 2018/2019. Nun liegt ein Bericht zur Umsetzung in Vorarlberg vor. Er zeigt: Die Zahl der Kinder mit Deutschförderbedarf ist in den vergangenen fünf Jahren deutlich gestiegen – was mit Fluchtbewegungen, vor allem aus der Ukraine, zu tun hat. Viele Kinder haben auch Türkisch oder Arabisch als Erstsprache. Robin Würtinger, Direktor an der Volksschule Rotkreuz in Lustenau, sieht in den Förderklassen Vor- und Nachteile. Einerseits könnten die Kinder in einer Kleingruppe intensiver sprachlich gefördert werden. Andererseits stelle sich angesichts der Trennung von den anderen Schülern die Frage der Sinnhaftigkeit. „Die Kinder sind weniger in direktem Kontakt mit ihren Mitschülern, die Deutsch sprechen.“

Viele Kinder aus der Ukraine

Kann ein Kind nicht ausreichend Deutsch, bekommt es den Status als außerordentlicher Schüler. Bei mangelhaften Sprachkenntnissen besucht es parallel zum Unterricht einen Deutschförderkurs. Sind die Kenntnisse ungenügend, kommt es in eine eigene Deutschförderklasse. 2023/2024 waren 2228 Kinder und Jugendliche als außerordentlich eingestuft, also 6,8 Prozent. 2019/2020 lag die Zahl bei 1353 beziehungsweise 4,3 Prozent. Das zeigt die Analyse, die Landeshauptmann Markus Wallner, Schullandesrätin Barbara Schöbi-Fink (beide ÖVP), Eva Grabherr, Geschäftsführerin von okay.zusammen leben und Monika Steurer, die pädagogische Leiterin der Bildungsdirektion, am Dienstag präsentierten. Grabherr nennt als Ursache für den Anstieg den Krieg in der Ukraine und den Familiennachzug. Mittlerweile habe sich die Entwicklung stabilisiert.

Aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen wird an dieser Stelle kein Inhalt von Sonstige angezeigt.

Die meisten dieser Schülerinnen und Schüler besuchen die Vorschule oder die erste oder zweite Volksschulklasse, ein großer Teil wurde auch in Österreich geboren. „Die Kinder sind größtenteils auch in Vorarlberg in den Kindergarten gegangen. Das ist anzunehmen, obwohl dazu keine Daten vorliegen“, erläutert Grabherr. Die häufigsten Erstsprachen von Kindern mit Sprachförderbedarf sind Türkisch, Ukrainisch und Arabisch. Grabherr verweist auf einen generell sehr hohen Anteil von Pflichtschülern mit der Erstsprache Türkisch in Vorarlberg. Er liegt bei 15 Prozent. Es zeige sich aber auch, dass nicht nur neu Zugewanderte, sondern auch Gruppen, die schon länger hier leben, einen Deutschförderbedarf haben. Ein Großteil der Kinder entwickelt sich rasch positiv: 62 Prozent der Schülerinnen und Schüler, die 2021/2022 erstmals als außerordentlich eingestuft wurden und auch im Folgejahr eine Schule in Vorarlberg besuchten, verbesserten ihre Deutschkenntnisse, bei 37 Prozent blieben sie gleich, zwei Prozent schnitten schlechter ab.

Aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen wird an dieser Stelle kein Inhalt von Iframely angezeigt.

Zwei ausgebildete Lehrerinnen

Auch an Würtingers Schule in Lustenau gibt es jedes Jahr eine Deutschförderklasse. Ab Herbst dürften 30 Kinder Deutschförderbedarf haben, schätzt der Direktor. Das betrifft vor allem den Schuleingangsbereich bis zur zweiten Klasse. Die Schule verfüge über zwei dafür ausgebildete Lehrerinnen. Probleme, die Stunden personell abzudecken, gebe es nicht. “Ich glaube aber nicht, dass das an allen Schulen der Fall ist.”

Der Volksschuldirektor hält es für problematisch, dass der außerordentliche Status von Schülerinnen und Schülern automatisch nach zwei Jahren verfällt. Viele hätten auch danach noch Probleme und müssten gefördert werden. Doch das sei nicht einfach, schon jetzt gebe es Probleme, die Stunden abdecken zu können. Würtinger betont: “Es wäre zielführend, wenn autonom an den Schulen entschieden werden könnte, ob der außerordentliche Status eines Schülers, einer Schülerin verlängert wird oder nicht.”