Rückkehr der Atomlobby

Europaweit und vor allem auch in der Schweiz werden Rufe nach neuen Kraftwerken lauter.

SCHWARZACH. Polen will in die zivile Nutzung von Atomenergie einsteigen, Dänemark alle Potenziale, Möglichkeiten und Risiken prüfen. Es sei besser, Atomkraft zu haben als von russischem Gas abhängig zu sein, behauptet Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Belgien hat den Ausstieg aus der Atomkraft gestoppt – und das droht auch in der Schweiz. Albert Rösti, der in der Regierung für Umwelt und Energie zuständig ist, hat jüngst eine Wanderung mit Journalisten genützt, um Stimmung dafür zu machen. Dass ein neues Kraftwerk frühestens 2050 in Betrieb gehen könnte, wie Experten sagen, glaubt er nicht: Sollte es unbedingt nötig sein, könnte der Prozess stark beschleunigt werden.

Wenn man all diese Tendenzen verfolgt, kann man sich wundern, dass kaum Widerstand wahrnehmbar ist: „Man muss sich prinzipiell immer dagegen wehren“, sagt die Pionierin der Anti-Atombewegung in Vorarlberg, Hildegard Breiner (89), erwähnt Risiken, Probleme und Gefahren und fügt hinzu: „Ich habe den Eindruck, dass es so ruhig ist, weil angenommen wird, dass es zumindest in der Schweiz zu keinem Kraftwerksneubau kommen wird. Für mich selbst sind wirtschaftliche Punkte entscheidend. Gerade die Schweizer können gut rechnen und sollten daher zum Schluss kommen, dass das viel zu teuer ist.“

Statt drei kostet Kraftwerk über 13 Milliarden Euro

„Es rechnet sich hinten und vorne nicht, ohne staatliche Garantien ist niemand willens und in der Lage, in ein Atomkraftwerk zu investieren“, bestätigt Günter Pauritsch von der Österreichischen Energieagentur: Die „reine Ökonomie“ deute darauf hin, dass es sich um die mit Abstand teuerste Art handle, zu Strom zu kommen. „Die Debatte ist stark von Lobbys getrieben“, so Pauritsch. Wirklich umgesetzt werde gemessen an ihrer Lautstärke relativ wenig. Dafür gebe es Gründe. Diejenigen, die sich an die Umsetzung machen, würden „unangenehme Erfahrungen“ machen: In Frankreich sei es beim Kraftwerk Flamanville 3 zu einer massiven Kostenüberschreitung gekommen. Aus drei wurden über 13 Milliarden Euro.

Leute wie der eidgenössische Bundesrat Rösti vermitteln den Eindruck, dass nur mit Atomkraft Klimaneutralität erreicht und der wachsende Energiebedarf gedeckt werden kann. Pauritsch widerspricht. Und auch Volker Hollenstein von der Umweltschutzorganisation WWF tut das: „Diese Behauptung der Atomlobby ist falsch und irreführend. Zahlreiche Studien zeigen, dass der schnellste, günstigste und sicherste Weg zu Klimaneutralität in einem massiven Ausbau erneuerbarer Energien und Speichertechnologien liegt.“

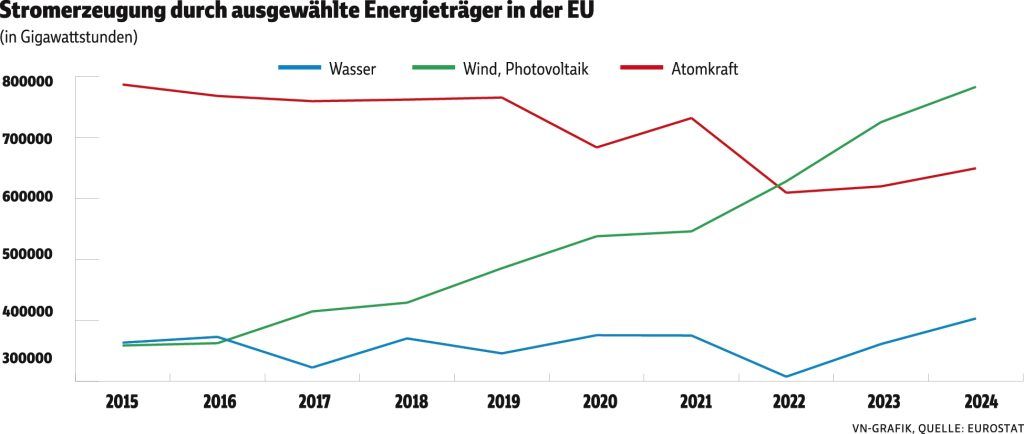

Windkraft und Photovoltaik auf der Überholspur

Was geht, unterstreichen Daten, die das Statistikamt Eurostat gerade für den EU-Raum veröffentlicht hat: Seit 2015 hat sich die Stromerzeugung durch Windkraft und Photovoltaik verdoppelt und übertrifft bereits jene durch Atomkraft. Tendenz weiter stark steigend.

Auch in der Schweiz mache das Festhalten an Atomkraft keinen Sinn, sagt Günter Pauritsch: Die Zeit, dortige Kraftwerke wie Beznau, das bis 2033 stillgelegt werden soll, durch neue zu ersetzen, sei längst zu knapp geworden. „Dafür sind viele Jahre nötig. Also wird man zur Überbrückung in jedem Fall stärker in andere Technologien investieren müssen. Da macht es Sinn, das gleich ganz zu tun.“

Ob sich diese Erkenntnis durchsetzt, ist allerdings nicht gewiss. Daher hält es nicht nur Hildegard Breiner für notwendig, wachsam zu bleiben: Volker Hollenstein sieht Österreich gefordert, sich weiter auf allen Ebenen gegen Atomkraft einzusetzen und vor allem deren Aufnahme in EU-Förderprogramme zu verhindern.