„Investition in die Zukunft“

Geflüchtete: Auch budgetär zeigt sich, dass Integration läuft. Es bleibt jedoch viel zu tun.

SCHWARZACH. Johannes Berger geht davon aus, dass seine Annahmen im Wesentlichen noch zutreffen. Aufgrund der Wirtschaftskrise und der moderaten Beschäftigungsentwicklung könnte sich die Bilanz allenfalls etwas verschlechtert haben, wie er betont: Vor zwei Jahren hat der Ökonom vom industrienahen Institut „Eco Austria“ untersucht, was mit Asylmigration budgetär einhergeht. Ergebnis: Unterm Strich dürften Geflüchtete, die 2015 bis 2022 nach Österreich gekommen sind, bis einschließlich 2025 insgesamt 8,8 Milliarden Euro kosten. Sprich: Über den gesamten Zeitraum hinweg bekommen sie um so viel mehr „aus dem System“ heraus als sie einzahlen.

Aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen wird an dieser Stelle kein Inhalt von Sonstige angezeigt.

Allerdings: Die Differenz wird immer kleiner und dürfte heuer erstmals null betragen. Den Leuten aus Syrien, Afghanistan und anderen Ländern ist zum Beispiel jeweils eine Milliarde Euro an Sozialversicherungsbeiträgen und Konsumsteuern zu verdanken. Auf der anderen Seite erhalten sie etwa Bildungs- und Gesundheitsleistungen im Wert von über 600 bzw. 500 Millionen Euro. Bei der Sozialhilfe, die ein Teil von ihnen bezieht, hat Berger für das laufende Jahr rund 400 Millionen Euro angenommen.

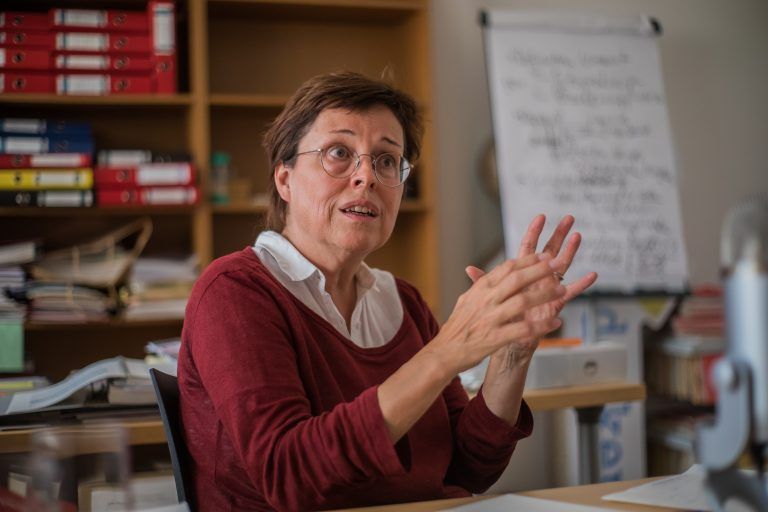

„Viele Sozialhilfeempfänger sind Asylberechtigte“, bestätigt die Integrationsexpertin Judith Kohlenberger von der Wiener Wirtschaftsuniversität: „Es ist aber nicht so, dass das alle seit 2015 sind.“ In der Regel sei es anfangs der Fall, „weil sie zunächst keinen Job haben und erst Deutsch lernen müssen“. Es dauere eine gewisse Zeit, bis sie das soweit getan haben, dass sie arbeiten können und aus der Sozialhilfe in die Erwerbstätigkeit kommen würden. Das gelinge jedoch „öfter, als landläufig angenommen“.

Dennoch hört Kohlenberger, die gerade ein Buch mit dem Titel „Migrationspanik“ geschrieben hat, häufig die Frage, warum „wir“ für Asylberechtigte aufkommen sollen, die zunächst nicht ins System einzahlen: „Man könnte auch die Perspektive wechseln“, lautet ihre Antwort: „Der Staat investiert in die Bildung jedes hier geborenen Kindes, ehe es erwachsen wird und Beiträge zahlt, damit also Pensionen sichert. Das ist eine Investition in die Zukunft. Bei Asylberechtigten könnte man es genauso sehen. Bei ihnen ist der Vorteil, dass sie eher jung sind und dem Arbeitsmarkt sehr lange zur Verfügung stehen werden, dass sie später also auch zur Altersversorgung und zum Sozialsystem beitragen können.“

Aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen wird an dieser Stelle kein Inhalt von Sonstige angezeigt.

Der Handlungsbedarf bliebt groß: Die Arbeitslosenquote ist bei Asylberechtigen über die Jahre zurückgingen, aber noch immer weit überdurchschnittlich. Bei der Beschäftigungsquote ist es umgekehrt. Wobei man differenzieren muss: „Etwa 75 Prozent der 2015 Gekommenen waren schon einmal in Beschäftigung“, so Kohlenberger: „Bei den Frauen sind es weniger, da sollte man mehr auf Aktivierung setzen.“

Eva Grabherr führt in Vorarlberg die Projektstelle für Zuwanderung und Integration „okay zusammen.leben“. Ihres Erachtens wäre es wichtig, Anreizsysteme zu stärken. Insofern unterstützt sie den Regierungsplan, ein verpflichtendes Integrationsprogramm ab dem ersten Tag einzuführen und die „Fallbegleitung“ zu verbessern. Grund: Es könne vorkommen, dass jemand drei Monate lang keinen Kurs besucht und es niemandem auffällt. Das dürfe nicht passieren. Außerdem begrüßt Grabherr ein Mehr an Sach- und ein Weniger an Geldleistungen. „Das wäre nicht schlecht.“ Die Absicht der Stadt Wien, für Kinder von Sozialhilfebeziehern in diesem Sinne eine Kindergartenpflicht ab 3 einzuführen, findet die Russ-Preis-Trägerin gar „super“.